研究機関誌「FOOD CULTURE No.22」中国の食ー首都北京の今昔

中国の食ー首都北京の今昔

一般的に、中国料理は四つに大別して呼ばれている。北の北京料理、東の上海料理、西の四川料理、南の広東料理である。それぞれに個性的な特徴があり、それなりの食文化を育んできた。

今回取り上げた「北京料理」は、油を使う爆(パオ)・炸(チャー)・炒(チャオ)などの調理技術に優れており、代表的な料理として「北京鴨」(ペイチンカオヤー:北京ダック)、「淛羊肉」(シュワンヤンロウ:羊肉のしゃぶしゃぶ)などがよく知られている。

長年、中国の食文化と料理を研究し、約40年に亘ってこの分野から北京を見てきた体験より、本場の北京料理の移り変わりをリポートした。

はじめにー北京の歴史的位置

北京が中国全体の首都となったのは日本の鎌倉時代で2回の元寇(1274、84年)があった「元」の時代である。マルコポーロの『東方見聞録』には、その豪華さが記述されているが、次の明代(初期の都は南京だったが遷都して北京に戻った)、その次の清代、そして現代と国都であり続けている。七百年余の歴史の古い古都ともいえるし、また中国四千年の古い歴史からいえば「さほどでもない」とも見ることができる。

つまり春秋戦国時代の昔から呉の都、越の都として栄えた蘇州や紹興、唐の都だった長安(現在の西安)といった文化都市にくらべれば、古さと雅やかさでは劣るかもしれない。

北京という名は文字通り北の都の意味で、位置としては河北省の中にある。北京に行った観光客がしばしば近くの八達嶺あたりの万里の長城を見て感激するように、今の東北三省(遼寧省・吉林省・黒龍江省)が中国の範囲に入らず「満州」だった時代では、中国の中でも北の端にあった地域である。

北京では燕京大学とか燕山山脈などと「燕」の字のついた名をよく見るが、昔このあたりは「燕(えん)」とよばれていた。古代文明の発生地黄河流域の、いわゆる「中原」とよばれた中心地からは離れて、むしろ満・蒙の北方勢力と対峙し、中原を守り、北方異民族との交流や貿易をした地であり、国内の勢力が落ちれば即、外敵が攻めこんでくる門戸でもあった。

「京菜」とは北京料理のことで、京は都を示すものだが、北京料理の特徴というと都風の上品さばかりではなく、やや複雑な面がある。北緯40度ぐらいに位置して日本の秋田・盛岡よりやや北ぐらい。風土からいえば北方型で冬は寒冷な乾燥地帯だから、米作に適さず、小麦の粉食が多い。その他の雑穀・豆類も多い。そのため、味噌・醤油など穀類を発酵させた穀醤による鹹味の勝った調味、豚・羊・あひる・鶏など肉類、体をあたためる油脂・葱・にんにく・にら等の香味野菜を多用する。

北京料理の特徴をひと言でいいにくいのは、さまざまな要素があるからで、品のよい淡白な宮廷料理がある一方で、大衆が食べるのは屋台で出される内臓料理だったり、餅や餃子の粉食点心などの庶民的な軽食などである。この地を都にした「元」はモンゴル人、清は満族という北方異民族の王朝であった影響も大きく、都ではあっても複雑な「都ぶり」以外に荒々しい野生味を感じさせる一面もあり、繰り返し戦場となり異民族に支配された土地だった名残りがある。

北京の老舗料理店

「老字号」という呼び名は老舗のことだ。さすがに清代末期に創業したという老子号もいくつかあり、代表的な北京の名店なら全国的に有名である。

私自身が、初訪中したのは国交正常化(1972年)して間もなくの37~38年前で、まだ文化大革命の雰囲気が色濃く残っていた。食事をする店など自分達で指定はできず、北京ダックの名店に案内されたのは嬉しかったが、老舗「全聚徳(チュアンジゥドゥ)」の王府井店の看板は「王府井烤鴨店」とあるだけで、文革時代には老舗とか伝統は無視されていたことがわかる。ただあひるの処理や棗(なつめ)の木を燃やしてあぶり焼くかまどは、本来の丁寧なやり方だった。

ところで、私の入手した1983年発行の『北京指南』という中国語案内書では、代表的な料理店の一覧表があるが、北京とついているからには北京ダックこそ一番の北京名物だろうと思ってみると、市内に何軒かある「全聚徳」や「便宜坊(ビエンイーファン)」といった有名店の肩書きには「山東風味」となっている。ほかにも「豊沢園(フォンゾォエアン)」「同和居(ドンホォチュ)」といった一流有名店は山東料理のジャンルとされている。

そこに北京料理界の特色があるのであって、北京らしい味は庶民的な小吃(シャオチ:軽食と訳されることが多い)にあるといわれる所以(ゆえん)でもある。華北地方の中では海に面し、気候上も産物も恵まれて、古くから生活文化が高かった東隣りの山東省は、行政上の首都である北京の食の分野での主軸となっており、料理人も山東出身者で占められてきた歴史がある。便宜上中国の東西南北の四大地方に分けて、北方系の代表を北京料理とする見方が一般的だが、オーソドックスな料理らしい料理は山東料理が母体となっており、素材や調味、強い火力の炒め方などの特色は山東料理の流れにあって、この切っても切れない関係は北京の人達も当然のように認識している。

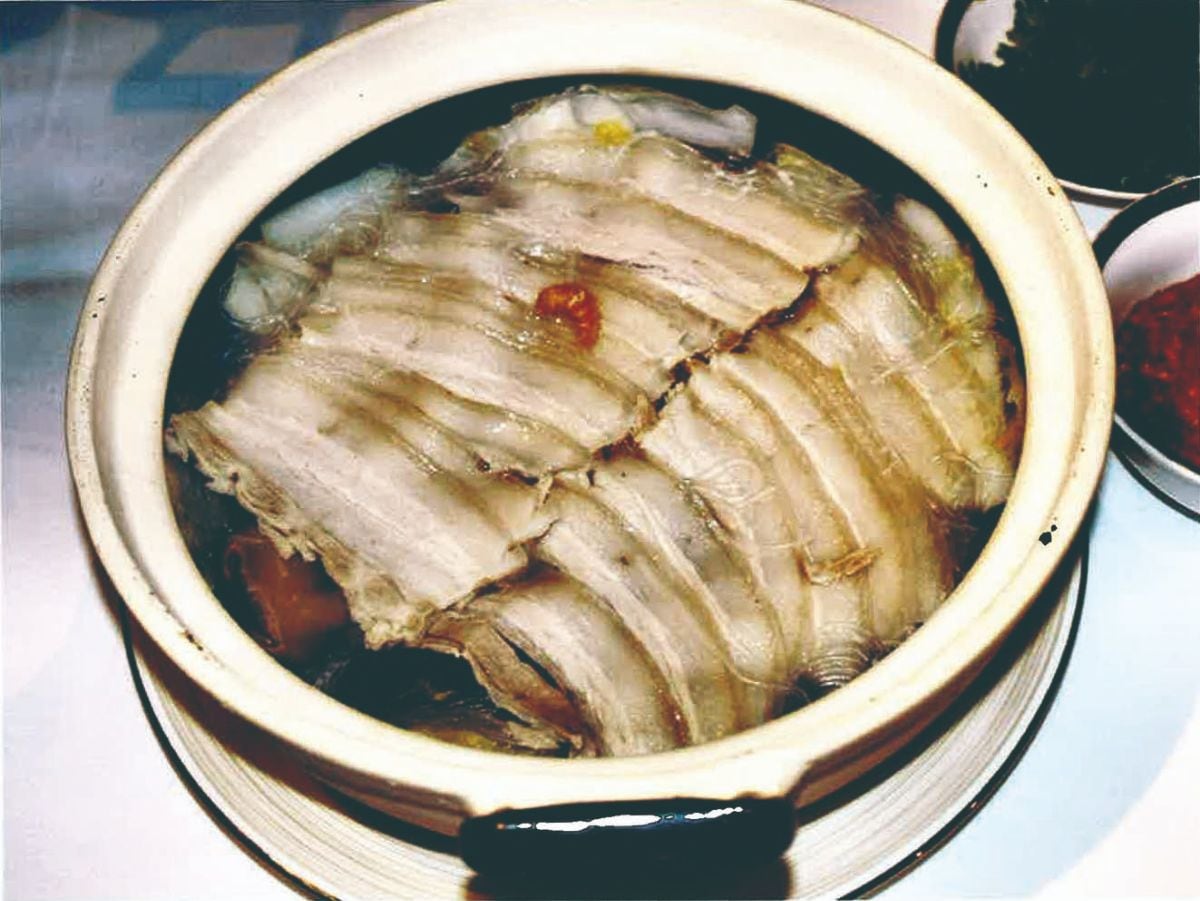

では老舗の中で「北京風味」はどこかというと、「都一処(ドゥイーチゥ)」(清代の名君乾隆帝が大みそかの夜一軒だけ営業していたこの店でシューマイを食べ、「都で一番」と評したという逸話からこの店名がつけられた)、「沙鍋居(シャーグオチュ」(祭事の供え物にされた豚一頭を宮家から下げ渡され、白煮したものを薄切りにして土鍋にしたという由来のある鍋料理店)、それに羊のしゃぶしゃぶが美味い「東来順」、羊の焼き肉の「烤肉季(カオロウジィ)」などであろう。こうした羊肉料理は清朝末期に回教徒が創業した店が多い。

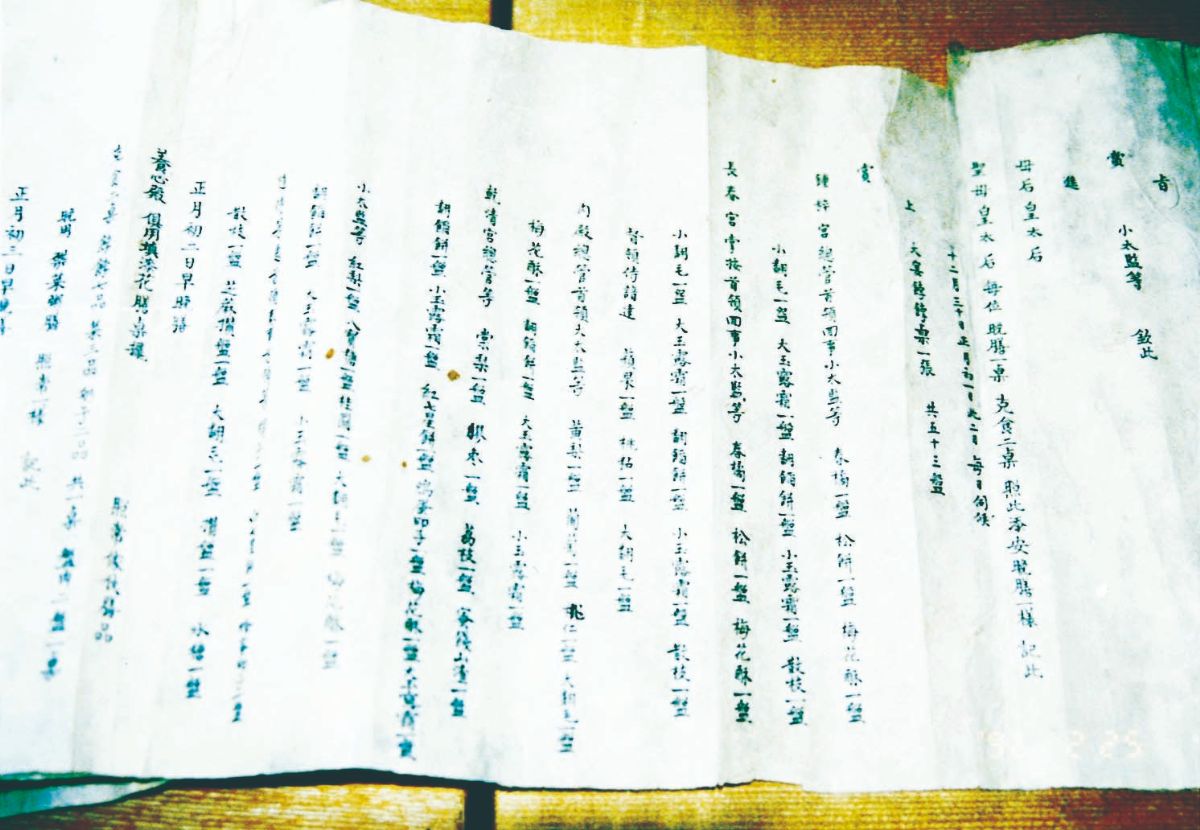

特別な存在なのは、北海公園にある「仿膳(ファンシャン)飯荘」である。元来は離宮だったので、西太后ゆかりの料理や、有名な点心を伝える「宮廷風味」である。「仿」とは「倣」と意味も読みも同じで「御膳」(皇帝の食事のこと)にならうという意味の屋号だ。1911年に清朝が倒れてから数年後、宮廷料理の厨師が集められて開店し、ナプキンや食器はすべて黄色(皇帝を象徴する色)で統一され、「慈禧御点」(慈禧太后、つまり西太后が好んだ小さな菓子類)が特に有名である。

そのほか料理店リストには、上海・広東・四川・雲南といった他の地方の有名店が多くあるのも特色で、かつて、レストランが発達していない時代、北京在住の高官、地方から上京したり派遣されたりした役人は互いに自宅に客として招いて、おかかえのコックの料理で宴会を開いたという社交方法がしのばれる。

私はいつも東京に「東京料理」という店が少ないこと、関西割烹や地方料理の店は多く、世界中の国の料理が食べられるのに、江戸前の寿司といった元来は軽食だったもの以外には「東京料理」をあまり見かけない東京の食事情と、北京は共通したものを感じる。都としてのあり方と関係があるのか、北京の食の複雑な面である。

ホテル

日中戦争が終わり共産主義の新中国が成立した後、文革を経て壁新聞のスローガン、人民服だらけの街中の風景が落ちついて、次第に世界からの旅客がふえて、北京の料理界も栄えてくるようになる。

私自身、中国の食文化や料理にふれたい研究者や愛好者のための会を主宰しているので、毎年のように訪中を重ね、北京の変化も見てきたつもりだ。

ただ、はじめの頃には政府筋の要人をはじめとする客が多いにもかかわらず、北京ではホテルが限られていて、需要と供給のバランスがよくなく不便であった。中国全体の国力が増して徐々に近代化が進んでくると、外国人観光客が増加するにつれて外資系をふくめ、立派な大型ホテルがふえてくる。中国返還前の香港は名実ともに世界中のグルメが集まる食のメッカであり、見た目の華やかさ、洗練された味もすぐれていたからだろう。北京の主なホテルのダイニングや宴会のシェフは香港からよばれて、広東料理が多くなっていた。北京を訪れながら、北京の味にふれず帰って行く旅客もかなりあったと思う。

キッコーマンが企画制作、当時の岩波映画製作所が製作した「中国の食文化」の撮影に私は同行(1984年)して、何ヶ月か中国で仕事をした。北京では「北京飯店」に宿泊していたが、このホテルのメインダイニングは四川料理で、黄士雲という名料理長に協力していただいた。このホテルで私はじめて本格的な担々麺を知った。

北京一の代表的なホテルでも四川がメインで、これは、先にも述べた通り北京料理のあらたまった宴会などがあまり無いというのも一因だったのかもしれない。

現在の「北京飯店」も少しずつ変化してきており、たとえば「譚家菜(タンジャアツァイ)」というダイニングもある。これは旧時代に在京の高官たちが、私邸に客をよんだりよばれたりするのが宴会の形だった頃、とび抜けて広東出身の譚家の美味な料理が評判だった。辛亥(しんがい)革命後、「譚家菜」、つまり譚家の料理という名の店をオープンし、のち「北京飯店」の中に入ったのである。要するにもとは広東料理であって、それが長年の北京の暮しの中で淘汰された形になっていると見ることができる。いまは北京の中でも高級なレストランとして、フカヒレの姿煮などが有名だ。

老北京の小吃

その後中国にもアメリカ系のファストフードが次第に進出してくる。もともと外食好きで夫婦共働き、出勤途上、屋台で腹ごしらえしていく習慣もある北京っ子だから、「麦当労(マクドナルド)」や「肯徳基(ケンタッキー)」の看板がふえ、やや高額であったとしても、意外に抵抗感が少なく普及してくる時勢となっていった。

北京の町から北京らしい味が消えていき、香港のような広東系に加えて欧米の食べものまでがふえてくる。こうした庶民の生活に密着した北京の味が忘れられていきそうな情勢に、危機感を覚えたのだろう、北京料理を復活、巻き返しをはかる運動が1990年の末ごろに起こった。かつて前述した映画を撮影した当時、第一線にいた名料理人たちが定年退職し、現役引退をしたうえでの結果である。私は現在でも北京で料理講習会を主宰しているが、この会でも「北京料理」の指導を受けたこともあった。

北京に長く住む北京っ子を「老北京」とよぶが、この老北京が好んできた「小吃(シャオチ)」(軽食)、たとえば「豆腐脳(トウフナオ)」(成形していない柔らかな豆腐を温かいうちにすくい取って、たれをかけたもの)、「豆漿(トウジャン)」(豆乳)と「油条(イウチィアオ)」(ねじった形の細長い揚げパン)や「包子(パオズ)」(まんじゅう)、「芝麻焼餅(ヂマンシャオビン)」(ごまつきの固いパン)、なかなかお目にかかることが困難になった「炒麻豆腐(チャオマドウフ」」(緑豆のしぼりかすを豚の脂で炒めあげた灰色の食べものだが、植物性のフォアグラともいうべき味わいがある)や「豆汁児(トウヂル)」(緑豆汁の上澄みでやや発酵した酸味と匂いがある飲みもの)等々は、穀物や豆類を原料とした素朴なしかも独特のものである。これらの料理はレトロな内装の店で供されたり、いつのまにかこれらのメニューのおかげで店が繁昌したり、メニューから消えてなくなったりをくり返している。戦前は当然のようにどこでも見られた老北京の味なのだが……。

現在、「一碗居(イーワンヂュ)」(北京に何ヶ所か出店)という店に代表されるが、こうした小吃や炸醤麺(ヂヤジャンミエン)、炒めもの、スープなど、北京の味を出す繁昌店がある。また2006年に「老北京伝統小吃協会」という組織が、それぞれの小吃を出す小さな店と、客が食べられるよう椅子とテーブルを置いたホールを設けた施設を西城区につくっている。「九門小吃(ジュウメンシャオチ)」といい、参考にされるとよい。ただし、一般の子供や若年層の客は、外国のハンバーガーやチキンに心をひかれているように見える。

オリンピックの頃から

私たちが外国人の観光客として中国を訪れ、すでに自分達は失っているものへの郷愁のためか、昔の中国らしさ、北京らしさを求めたとしても、時代は確実に動いている。

急速な中国の近代化、国際化の流れは2008年の北京オリンピックの準備が始まった頃から顕著となり、思いきり斬新なスタイルの料理店も出てくるようになった。

私たち日本人の思い込みで、中国はこう、中国らしさはこれ、と決めつけるのは間違いだと思う。外国人客も多く、中国人自身がどんどん海外に出かけている時代だから、日本の規準をとび超えてしまって当然なのだ。

2006年と2008年の2回、北京のレストラン業界のジャーナリスト辺彊氏に、「北京飯店」の一室に席を設けお話を聴いたが、氏はこうした流れを「憂う」ものではなく、肯定的に受けとめておられるように思えた。

大きめな円卓に多数の客が着き、大皿の料理に順に分ける、という形式ではそれだけの客を揃えなければ成立しない。自分の箸で取り他の客にそれをすすめる、いわゆる「直箸」を使うのは自分の唾液をまき散らすことになり、衛生的ではないといった意見だった。

「公筷(コンクヮイ)」とは公の箸、つまり筷子というのは箸のことで公とつくから取り分け用の箸を意味するが、「公筷」が使われるようになって喜ばしいということだ。

日本の中国料理店では、取り分け用の箸がつくのは当然で、また次第に盛り皿から各客にひと皿ずつ盛りつけたり、或いは大皿盛りを披露してから給仕が取り分けてくれるのが一般的だが、中国でも次第にそうした流れになってきている。皿のデザインも白の無地皿に移行して、料理の色がすっきり映えるように盛りつける傾向にある。

これまで多人数が一堂に会するような会合には向いていても、恋人同士や少人数でしんみり話をする食事に中国料理は向かなかったといえるのだが、一人盛りの皿ならば自由に楽しむことができる。あるていど中国料理の食卓様式が変っていくのも至し方のない必然、と私は考えている。

新スタイルの店、中国の現実

ただ、この中国での「新しがり」ぶりは、日本の常識をはるかに超えたものでもある。

三里屯という外国の大使館も多く外国人客の多い地域などでは、照明や手洗い所の薄紫色、各テーブルに運ばれていく前衛華道のオブジェのような皿などに呆気にとられた店もあったが、これはすでに6年位以前の経験である。4年ほど前になるが、辺氏が推薦されたセレブ客の多い北京の中心地にあるレストランは、入り口から廊下まで真っ暗で手さぐりで行き、いきなりベルベットのカーテンを押し開けると明るい客室だった。オペラの舞台のようなしつらえだったが、内装はイタリア人のデザイナーと聞いたが、料理の盛りつけも思いきって斬新で、皿の上に物干し竿のようなものが置かれ、薄切りの肉がそれに並んでかかっているという立体的なしろものだった。印象は強烈だったが、味の方はよく覚えていない。

つい先日も三里屯の方角にある欧米人客の多い店では、明るく吹き抜けになったガラスの壁から外景がよく見え、カトラリー(フォークやナイフのような食事用具類セット)も皿も洋風で味もすっきりしていた。前述した二店よりも落ちついていたが、もしかすると当方がいちいち洋風か中国風かと悩まなくなってきたからなのかもしれない。

飲み物、特にアルコール飲料についても同様に時代の変化を感じざるを得ない。アルコール度が高すぎて白酒(パイチュウ)と総称される蒸留酒を注文する日本人客は少数派で、青島ビールなどのビール類やせっかく中国に来ているのだからと食事中の飲み物は紹興酒を求む客が多いが、近年は各種ワインを置いてある料理店が多い。

以前はたしかに色も味も濃い「赤葡萄酒」という感じのものが中国産ワインのイメージだったが、今はすっきりしたなかなかのワインが赤白ともにあって、中国料理にワイン、という組みあわせは特に都会ではかなり多い。意識的に国際化をというのではなく、自然に料理と飲み物にも垣根がなくなってきている。

私たちが、これが中国風と決めつけるのはただの「思い込み」なのだろうか。ことの「良し悪し」ではなくて、食事の様式、卓上の食器、席の設えによって、おのずとマナーのあり方も変ってくるから、どれが良いというのではなくとも変化が出てくるのは当然だ。従来の中国料理の食卓マナーが、一堂に会した人々の人間的なつながりを重視した礼法であったものが、横ならびに坐り、給仕に進行を任せるだけでよいのならば、解放感もあり、もの足りなくもある。

経済的な面でも数年前までとは大きく変った。この急速な中国の近代化、国際化は北京オリンピックの前後から顕著となり、分野によって価格も急騰している。

以前は内心恐縮しながらも、札ビラで頬をたたくようで申しわけないと思いながら、料理を最高クラスで予約したりしたものだが、今や、お金持ちの中国人にはかなわない時代になっていて、日本の観光客の財布をアテになどしていないようにも見える。ただ、これは大きくいいたいのだが、中国の中でも都会と地方の格差は非常に大きくて、どの地域でも当てはまるとはいえない。

北京や上海のような国際的な大都市と地方の小都市とでは事情がまったく違うのも事実である。地方の小都市では食事や宿泊の費用も大都市にくらべればかなり低く、食卓形式やサービスも以前とあまり変りないように見えもする。テーブルに次々と一緒盛りの料理が運ばれてきて、取り分け用の各自の小皿と重なりあい、馴れない客は食べたり片づけたり、と苦労するあの形だ。

外国人がイメージする中国の食の風景は、戦前の大家族の食事からなるなつかしさにもあるのだが、すでに一人っ子政策が施行されてから時間がたち、北京や上海では一戸建ては急激に整理されてマンションなど集合住宅がほとんどである。親は夫婦ともに働きに出、子供は一人というこじんまりした小家族のあり方は日本以上だから、家庭の食事(特に都会の場合)が変ってきたのも当然だろう。海外から来る人、海外へ行く人、さまざまな情報が行き交い食品の輸入も大きく増加しているのだから、現実は変ってきているのである。日本人の物差しだけで測ったり、自分達だけが先進国の仲間入りをし、中国の近代化が遅れているかのような思いこみをしては間違いだと思う。

いずれにしても「北京の顔」である料理店は、伝統を誇る老舗(その中には宮廷料理や別の地方料理店だけでなく、たとえば北京ダックも古い伝統店より脂肪分が3割も少ないとヘルシーさをうたう新しい店やしゃぶしゃぶ鍋もタレに工夫をして変化をつけた人気店などさまざまである)、地元客のニーズに対応するさまざまな中級店、そして思いきって新しいスタイルにしたセレブ対象の高級レストラン、古い時代の郷愁を残すために庶民の小吃を中心とした店、などコンセプトはそれぞれである。

焦点のあて方によって極端な差も出てくるのだが、いずれも北京の現実、ということができる。(写真提供:木村春子氏)

お茶の水大学中国文学科卒業。中国食文化研究家。中国料理研究会代表

日本の家庭でつくれる親しみやすい中国料理の普及をTV、婦人向けの雑誌、講習会など行う。一方、本格的な中国料理の歴史や風土との結びつきを研究し、著書や大学の講座で紹介している

主な著作(共著・共訳・編集委員・監修を含む)『スグに役立つ料理の中国語』『野菜の中国料理』『乾貨の中国料理』(柴田書店)『中国料理大全』『中国悠々紀行』(小学館)『中国食文化事典』(角川書店)『火の料理・水の料理』(農文協)など多数。ビデオ映像『中国の食文化』全5巻(企画制作:キッコーマン製作:旧岩波映画製作所)を監修。