研究機関誌「FOOD CULTURE No.28」北陸のしょうゆ造り−江戸時代から昭和にかけて−

北陸のしょうゆ造り−江戸時代から昭和にかけて−

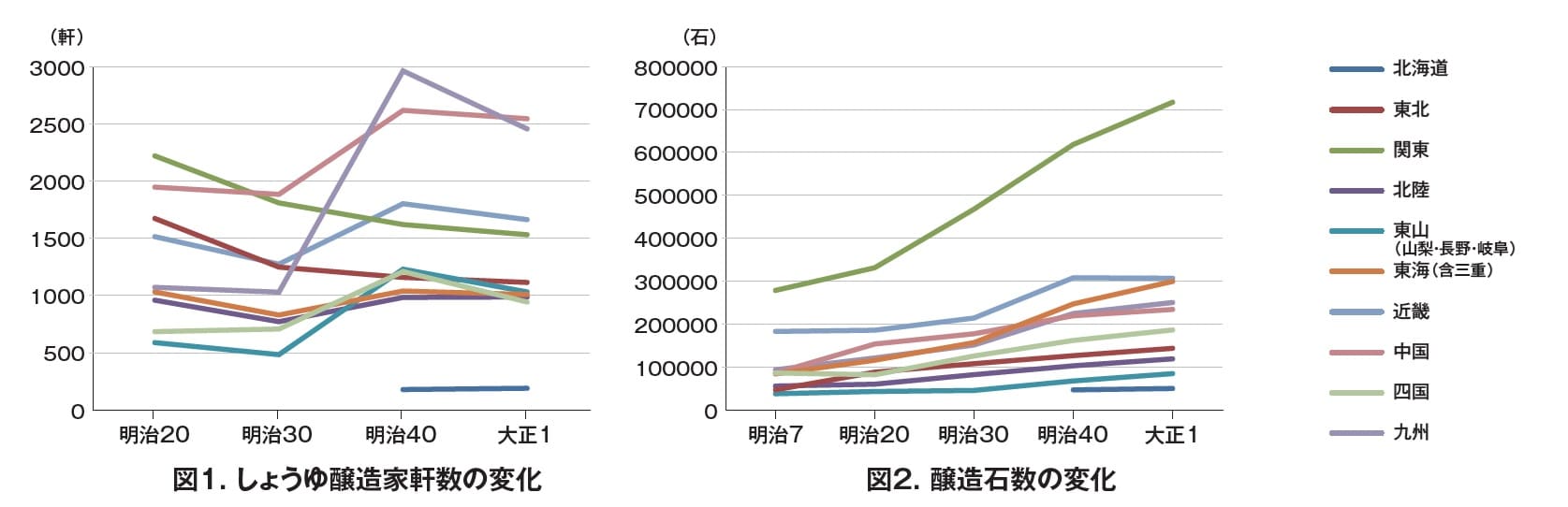

北陸三県のしょうゆ造りを時代ごとにみていく。古い時代で注目すべきは、江戸時代における加賀前田家の御膝元で栄えた金沢・大野醤油の歴史と、越前松平家による福井のしょうゆの発展である。明治時代になるとしょうゆ造りの近代化が進み、全国的にしょうゆの生産量は増加傾向にある中で、しょうゆ醸造業者の数は日露戦争直後の明治40年頃をピークに減少し始める(図1、2)。大正から昭和にかけて自家醸造しょうゆの普及が一時的に進み、北陸でも農山村におけるしょうゆの自家醸造が一般化した。しょうゆ醸造業者は生き残りをかけて、味と品質の向上に凌ぎを削った。

「九州と北陸のしょうゆは甘い」「海沿いのしょうゆは甘い」とよくいわれるが、どうしてだろうか。大正期から昭和にかけてのしょうゆ醸造技術書には甘味料の割合に関する記述がみられ、この頃、甘味づけをして塩角をとった口当たりのよいしょうゆが各地で造られていたことが考えられる。また戦後、富山の港町から移出されたしょうゆは特に甘さが強調された甘口タイプで、「北陸のしょうゆは甘い」といわれるきっかけになったことが考えられる。時代ごとに、北陸のしょうゆが果たした役割とその歴史をたどってみる。

金沢・大野醤油 -藩政期のしょうゆ醸造業のはじまり-

北陸のしょうゆといえば金沢市大野町で造られる大野醤油が知られるところである。元和年間(1615~1623)に直江屋伊兵衛が加賀藩主の命により紀州湯浅で技術習得したといい伝えられているが、銚子・野田との諸説もあり確固たる資料はない。弘化(1844~1847)、嘉永(1848~1853)の頃、大野醤油は最大で醸造業者60軒、年間数万石を製造し、安政3年(1856)には江戸の金沢藩邸に正式にしょうゆを納める事が決まり、様々な文書がやりとりされているという※1)。記録から見る限り、大野のしょうゆ醸造業が確立したのは主には19世紀に入ってからと考えられ、江戸後期のしょうゆ産地として全国に知られるところとなった。ちなみに同時代、他の産地としてはたまりしょうゆ(尾張・美濃)、濃口しょうゆ(銚子・野田・小豆島)、淡口しょうゆ(播州龍野)があった。

なぜ大野醤油が栄えたのか。自然的条件としては、大野近辺から能登にかけて小麦の作付けが盛んで、水田の畔には大豆を大量に植えていた他、北海道、新潟から大野港に運ばれる海運を利用して大豆が調達できた。湧水が至るところにあり、食塩は加賀前田家の領地である能登産の貯蔵品が出回り入手しやすかった。経済圏としては、何より尾山城下(現、金沢城下)の一大消費地を抱えていたことが大きい。藩政地域内での消費に加えて他地方への移出も積極的になされ、遠く北海道までも運んでいた。

人的条件としては、能登からの労働力の移入があったことと、江戸後期、隣接する宮腰町(現、金石町)との外港争奪戦に負け大野港の外交機能が衰微した後は、船主や船頭がしょうゆ醸造に多く参入したことがあげられる。これは、明治期の鉄道開通により、海運業に携っていた者が醸造業に転入したことにも通じる話で、時代の情勢からしょうゆ醸造業に他の生業から転じたという話は各地で聞くことである。

大野醤油の場合、昭和40年時点での調べでは※1)、全36業者のうち、かつて廻船問屋やその雇用人から転業したのは4軒、帆船(船主)やその船人から7軒、男衆から11軒で、創立年月は文正、宝暦に2軒、明治期に11軒、大正期に18軒となっている。転業し参入する人が多かったのは、その時代の気運として“儲かる匂い”がしたのであろう。

幕末の石川県では、大野に隣接する他地域でもかなりのしょうゆ醸造業者が頭角をあらわし生産石数を伸ばしており、特に大野の北に位置する栗崎のしょうゆ醸造業の存在は大きくなっていた。幕末から明治にかけて、大野醤油は藩の保護を失い、廃藩置県の統廃合としょうゆ税制の流動的な施行・撤廃の繰返しにより翻弄される。明治期から大正期にかけては、全国的にも新しいしょうゆ醸造業者が生まれるとともに廃業する業者も多い、参入と淘汰が繰り返される時代であった。

よく北陸のしょうゆは甘いといわれるが、はたして大野醤油は甘かったのであろうか。『大野町史』※2)の中に、幕末の史料中に砂糖を用いたことを示すものが記されている。「白下砂糖例年之値段とハ莫大之高値弐三斤弐匁七分八厘迄取〆候へとも、迚も醤油味合二持申義算当二不及哉と居合衆一統被申候事二御座候」(大野町今井勝嘉所蔵)を引用し、「醤油味合」に砂糖が使われていたことは明らかだとある。一方、同じ『大野町史』に記されている米麹を諸味に加える古い製法を参考にして、大野醤油醸造協業組合が共同で復刻させた天然醸造の「大野紫」についていえば、色は濃く、決して甘い味とはいえない。発酵技術面から考察しても、諸味中で米麹は分解され「甘い」と感じるほどの甘味は残らなかったと考えられる。江戸後期には国産の砂糖製造が始まっていたとはいえ、砂糖は貴重であった。防腐のために食塩が18%近く入っていた当時のしょうゆに砂糖を加える目的は、甘くするというよりも塩角をとってまろやかな口当たりにするという意味での“甘い”しょうゆだったのではないかと考えられる。

※1)吉本政昭(2007)『大野醤油の歴史』p.8

※2)『金沢市大野町史』(大野町今井勝嘉所蔵)pp.147-151

福井のしょうゆ -藩政期のしょうゆ醸造業の発展-

日本最古のしょうゆ蔵といわれる醸造元が福井市にある。創業者の室屋儀右衛門は、天生元年(1573)に酒・しょうゆ・味噌・糀業を始め、4代目室屋次左衛門が1689年、しょうゆ業で独立・開業した。開業前には、この頃既に確立されていたとされる「濃口しょうゆ」の醸造法を紀州湯浅に学びに行き、その製法により安く効率よく造ることができるようになったため、一般庶民もしょうゆを使うことができるようになったと伝えられている。

江戸時代、越前福井藩の城下町にある室屋次左衛門の広い敷地内には醸造蔵が立ち並び、桶樽職人をはじめとする多くの職人を抱えてしょうゆ造りが営まれた。ここに丁稚で入った職人がのれん分けして、福井県の各地でしょうゆ造りを広めたとされる。江戸時代のしょうゆ1升は酒よりも高かったというから、その技術を持ち帰り故郷でしょうゆ醸造業を創業することは、誉れ高き時代の最先端のことだっただろう。

4代目室屋次左衛門の弟、惣右衛門は三国(みくに)に分家し、息子の2代目惣右衛門が廻船業を始め豪商として知られる内田家となる。江戸時代には、三都(江戸、京都、大坂)をはじめ全国各地の城下町や港町に多くの豪商が生まれた。福井藩と関わりの深い豪商として、福井城下の金屋家・駒屋家、外港三国湊の内田家・三国家、藩領外では木屋家・鴻池家・矢嶋家があげられる※3)。幕末、松平春嶽公の命を受けた由利公正は、安政五年(1858)に長崎に赴き、土地を購入して越前蔵屋敷を建て、出島に出入りするオランダ商館と生糸・しょうゆ等の販売を特約して官貿易のきっかけをつくった。北前船の貿易で巨万の富を築いた豪商たちがこの一大ビジネスに加担したことは明らかであり、内田家もまたしょうゆの輸出に大きく関わったという。当時内田家が扱ったしょうゆのブランドに「幾久志やうゆ」・「菊醤油」がある。明治5年、岩倉具視、由利公正らの使節団がオランダで菊醤油を確認したともいわれている。

※3)企画展『福井藩と豪商-時代を彩った豪商たち』福井市立郷土歴史博物館(2006)

福井は、敦賀以南の若狭等を含む嶺南と北部の嶺北の二つの文化圏に分かれる。嶺南は関西文化圏に近く、ことばさえも京都に近いといわれる。一方、嶺北は内陸部の越前大野市を含み、北は加賀に続く前田藩の領土に隣接する。嶺南は敦賀湊、嶺北は三国湊という二大港を有し、北前船の寄港地として重要な役割を担った。特に三国湊は、内陸部につながる九頭竜川の本流とその支流につながる河口であり、海運と陸路に続く川をつなぐ嶺北の物流拠点であった。三国湊から移入された物資は、九頭竜川の水路を利用して福井市、宿布あたりまで運ばれ陸路で搬送された。

北陸の小京都と呼ばれる越前大野市の城下町は、奥深く内陸に入った所にある。冬は豪雪地帯となる場所で湧水の宝庫である。弱軟水の豊かな水源に支えられ、大野藩の城下町ということもあり醸造業が盛んな土地柄であった。今でも街中に5軒のしょうゆ蔵の他、酒蔵、酢の醸造元がある。天然醸造しょうゆを造り続けている二軒の内一軒は、しょうゆ醸造業としては明治はじめの創業で、江戸時代は桶屋をしていた。城下町の旦那衆として桶屋は商売になるよい家業だったらしいが、しょうゆの方が儲かる時代になって転業したという。

幕末、越前大野藩は武士経営の産物会所の出張店として「大野屋」を出店しはじめる。安政年間に大坂に初めて開店したのを皮切りに函館や関東にも支店を持ち、最盛期には30店余りに増加したという※4)。安政4年(1858)に完成した藩所有の廻船「大野丸」は、三国湊、敦賀湊をまわり金銀銅や味噌・しょうゆ等を積み込み、北海道との交易でニシン・昆布等を仕入れて大きな利潤を生みだした。明治4年の廃藩後も繁昌し、藩の借金返済に大いに貢献したという。特に函館の大野屋は、藩の物産に限らず砂糖・食塩・織物等関西からの物産と昆布・干魚等の蝦夷の海産物との交易所として巨利を収めたといわれる。

現代、アンテナショップをはじめとする地方の物産館や物産展は大変な人気である。江戸の時代も同様に人々は 地方の名物話で盛り上がったというが、福井のしょうゆは関東の濃口しょうゆとどれほどの違いがあっただろうか。江戸時代後半には、同じ湯浅醤油の流れをくむといわれるしょうゆ産地が千葉、小豆島にもあった。気候風土、水や製法の違いによって地域特性の違いはどれほどのものだったのか。今では想像するしかないのだが興味深い。

越前大野でしょうゆ味の料理の味付けについて聞いてみた。煮物はやや甘めで、しょうゆ色が淡いものも、濃い色の料理も両方がある。越前大野は里芋の産地で、甘辛く煮た煮っころがしが濃い部類に入る料理の代表格である。しょうゆとだしが表面にしっかりとしみ込んだ里芋は、ごはんのおかずとしても酒のアテにしてもたくさん食べられる、程よい濃さである。しょうゆがあってよかったと思う懐かしい味がした。

今は全県あげての名物として売り出している「越前そば」は、もともとは武生が発祥の地とされる。冷たい太めのそばにしょうゆ味のだし汁を“ぶっかけスタイル”にして、大根おろしと花かつお、青ネギを混ぜて食べる。つゆの色は明るく、それほど濃くはない。しょうゆが強い関東のつゆに比べ、しょうゆは主張しすぎない名わき役の感がある。

※4)坂田玉子(1977)『藩店「大野屋」の研究』

|

しょうゆの変遷 −「醬」から澄んだしょうゆができるまで− |

大野醤油を取り巻く状況 -明治期から大正にかけて-

次に、明治期以降の大野醤油の変遷をみていく。まず、明治4年の免許税と醸造税の設置により、当時30戸あった大野醤油のしょうゆ醸造業者が明治10年には10戸にまで減少し、危機的状況になる。『大野町史』によると、この時期、品質を落とした多売が評判をさらに低下させたとある。廻船業等他の業種との兼業者が多かったため、しょうゆ醸造を休止して乗り切った者も多い。そして1900年代に入るとしょうゆ業者戸数が増加する。これは、鉄道網の整備により、廻船業者がしょうゆ業に転入したためである。こうした交通網の変化は、雇用だけでなく流通面でも、しょうゆ醸造業に大きな影響を与えた。

大野醤油を取り巻く交通機関の発達は大きく3段階ある。一つ目は1884年、大野新道の開通により、それまで天秤棒の前後に2斗樽をかついで運んでいたのが荷車の使用が可能になったことである。大正末期には自転車、リヤカーが導入され、一部オート三輪による輸送も始まった。二つ目は1923年、金石電気鉄道(通称金石電車)が金石~大野港間で延伸開業したことで、大野町から直接、大野港~金石駅~金沢駅を経由して国鉄で東北・北陸方面への輸送ができるようになったことである。金沢までは、主に女性の担ぎ手が金石電車で運んでいたという。この時代、直接金沢に配達する「地回り品」と遠隔地向けがあり、後者のうち能登・北陸近県の近場へは中小醸造元が、東北・北海道へは大手醸造元が出荷先を開拓し、販路のすみわけができていた。一方、三つ目の段階にあげられる自動車による輸送については、自動車そのものは昭和初期にも普及していたが、道路事情が悪く本格的になったのは第二次世界大戦後である。

販売面では大野醤油を取り扱う「醤油請売商」の役割が大きい。醤油請売商とは、しょうゆ醸造元に奉公に入った者が販売を請け負い、地回りの小売と遠隔地への問屋機能の両方を担ったものである。大野の醤油請売商の力が強く、金沢にはしょうゆの問屋がなかったという。醤油請売商は醸造元の予備軍的存在でもあり、資本を投入して醸造業に参入する会社もあった。戦前から大野町では、しょうゆ醸造の危機的状況を乗り越えるため、また醤油請売商と醸造元が協力する人間関係から組合的なつながりが強かった。その関係性の強さが、戦後、協業化が進む中で大野醤油が組合を通して発展していく素地となったと考えられている。

中小醸造元を取り巻く厳しい状況 -大正期から昭和にかけて-

一方、その頃の福井、富山のしょうゆ業界はどのような様相を呈していただろうか。

明治後期から昭和初期にかけて、全国の中小のしょうゆ醸造元にとって厳しい時代背景があった。しょうゆの醸造技術は、明治中期までは江戸時代の古くからの方法を踏襲していたが、明治中期以降、醸造技術の近代化が急速に進んだ。また鉄道の開通による交通網の整備が進み、大手しょうゆ醸造元の安定した品質のしょうゆが出回ることになった。合わせて、醤油税の賦課が中小企業を苦しめた。

醤油税の変遷を表1に示す。江戸時代よりしょうゆ醸造に対しては、酒同様に冥加金(営業免許税)がかけられていた。明治政府は醤油税として、明治4年に免許税と醸造税を課税するが明治8年に一旦廃止。軍備予算の増大を背景に明治18年に復活し、税率を変えながら大正15年まで続く。そして昭和に入り醤油税が廃止されても中小企業の経営は安定しなかった。

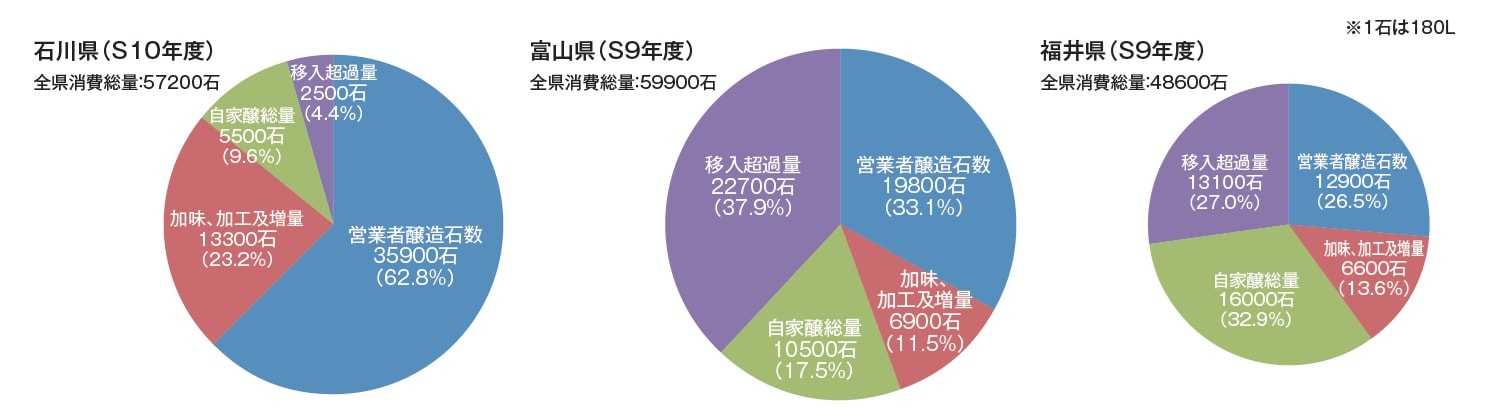

福井県では、大正15年醤油税廃税当時の醸造石数は約2万5千石(450万ℓ)弱であったが、10年後の昭和9年には1万3千石(約230万ℓ)弱に減産している(図3)。その背景には、毎年数軒の醸造元が廃業し平均製造量も微減する中で、自家醸造のしょうゆ造りが増加したといわれる※8)。都市域や町をターゲットに県外の野田・銚子方面からと、石川県、滋賀県からも移入しょうゆがあり、醸造元の製造、自家醸造、移入品の石数が拮抗するような時代であった。

富山県においては、昭和10年に富山県醤油醸造組合総合会が設立される。県下各地から15名の代表が集まり組合設立について協議し、同じく原料高騰による値上げの件や自家用しょうゆ醸造に対する件について話し合われた。この頃、地方に点在する中小醸造元が、いかに原料高騰と自家醸造の脅威にさらされていたかが窺い知れる。

※8)町田誠宏(1936)『日本酒類醤油大鑑』醸界新聞社、pp.240-265

| 明治4年 | 清酒濁酒醤油鑑札収与並収税方法規則(免許税と醸造税の課税) |

| 明治9年 | 醤油税廃止(醤油は日用必需品のため) |

| 明治18年 | 醤油税則発布(軍備拡張のための財源として醤油税を復活) 営業税(製造場1カ所につき年5円) 製成醤油税(製造商1石につき年1円) 自家醸造(営業人以外で、年1斗5升を超えないもの)は無税 |

| 明治21年 | 製成量を基準とするのは煩雑だったことから、製成醤油税を諸味課税に変更 造石税(諸味1石につき年1円) 自家醸造の定義の変更(売り渡し不可に。石高の上限規制は撤廃) |

| 明治32年 | 日露戦争への準備のため増税 造石税(諸味1石につき2円) ※明治30年頃の初任給が8〜9円の時代 自家醸造への軽減課税 諸味仕込高または溜製成高1石以下は免許を受けなくてよい 造石税1石2円のところ、自家用のみ製造する者は半額の1円とする |

| 明治33年 | 自家用醤油税法施行 年5石以下を製造するものは免許を受けた上で以下の税率を課す。 製造量 (年率) 1石未満(金50銭) 2石未満(金 1円) 3石未満(金 2円) 4石未満(金 3円) 5石以下(金 4円) |

| 明治37年 | 日ロ戦争開戦に伴い増税 造石税(2円50銭に) |

| 明治39年 | 日露終戦後、減税 造石税(1円75銭に) |

| 大正15年 | 醤油税廃止(日常必需品への課税は廃止すべきであるとの理由から) |

1)永木暁三郎(1921)『實地醤油製成法』今野商店出版部

2)岡村秀太郎(1916)『京都醤油史蹟』小田金壽堂

3)国税庁HP税務大学校「調味料への課税 -生活必需品の課税をめぐって-」

http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/quiz/1112/index.htm(2018年3月10日)

1-3)をもとに作表

|

自家醸造のしょうゆ 参考文献 |

|

北海道と北陸をつなぐ海運 −昆布としょうゆの接点− (1)北陸・新潟からの出稼ぎ・移住者の移動 -明治から昭和にかけて- 参考文献 |

沿岸部のしょうゆはなぜ甘いのか?

塩角をとる程度のまろやかな「甘いしょうゆ」と、甘味をしっかり感じるほどにまで「甘いしょうゆ」。言葉だけでは混同されがちであるが、その甘さのレベルには明確な違いがあると考えられる。しっかり甘いしょうゆを好むエリアといえば「九州、北陸、沿岸部」というキーワードがあげられるだろう。

漁業が盛んな能登においても、また上越でも「山間に比べて海沿いで造られるしょうゆは甘い。それは、潮風にあたる漁師が魚を食べるのに甘い味を好んだから。」という話をきいた。海沿いというならば、千葉の房総や紀伊半島、高知県沿岸部等太平洋側でも、また瀬戸内でも甘いしょうゆの話が出てもよいのに、あまり聞かない。沿岸部のしょうゆは甘いという話を聞くのは、中国地方の北側、北陸・上越あたりまでの日本海側の沿岸部が主ではなかろうか。

「北陸のしょうゆは甘い」とわざわざいい始めたのは誰だったのだろうか。地域で日常使うしょうゆについては、特に甘いとかからいとか意識しないだろう。他所で味わうしょうゆが食べ慣れた味と随分違うことに気づき、故郷のしょうゆを懐かしんでいうようなことではないだろうか。北陸の甘いしょうゆがどこに運ばれ、故郷の味として消費されたのか、海運を通じて行き来が盛んだった富山県の沿岸部と北海道との接点を探ってみた。

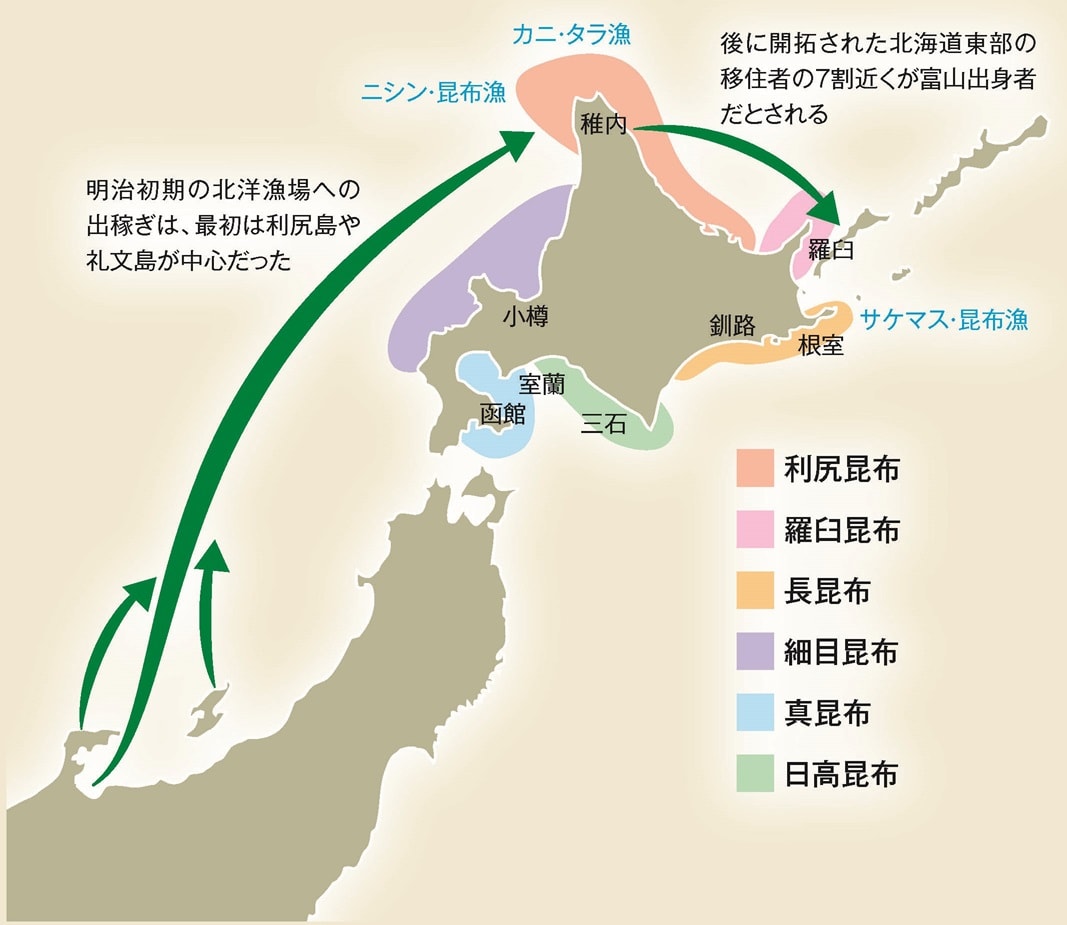

生地から花咲へ

新潟との県境、糸魚川に近い富山県東部の沿岸に生地(いくじ)地区がある。この地は江戸時代から漁業が栄え、北前船を通じて蝦夷地との交流が盛んな場所であった。富山は「昆布食い」の県としても有名で、最近まで昆布消費量全国一位の座を長く守ってきた。特に知床の羅臼昆布の消費が多く、北海道の中でも知床は黒部市生地からの移住者によって開拓された歴史があり親交が深いことがわかる。

生地地区と北方・北海道を結ぶ漁業の歴史は大きく3つの時期に分けられる。明治期から戦前までの北海道(利尻島・礼文島から未開拓の漁場を求めて根室・釧路・北方四島まで)への出漁と出稼ぎ、戦後から1950年代前半までの利尻島方面へのニシン・タラ漁の出稼ぎ、1950〜1960年代前半にかけての根室花咲を中心とする北洋サケマス漁業への出稼ぎである。特に戦後から1960年代前半までにピークを迎えた北海道への出漁、出稼ぎによって、生地周辺のしょうゆの味が日本の北部に伝わったのではないかと考えるに至る話を聞いた。

富山県黒部市で味噌・しょうゆ製造業を営む会社は、代々女系の嫁・娘が家業を支えている。今年90歳になる先代の女社長の話を聞いた。昭和4年生まれの彼女は、生地の漁師町の出身で、子どもの頃から毎日のように、フクラギと地元で呼ばれるブリの幼魚を一人一尾ほども食べて育ったという。おかずは毎日のようにその刺身で、一尾食べるには甘くなくては食べきれなくて、甘いしょうゆを丼になみなみ注いで泳がせるようにして食べたという。この「甘い」が砂糖のように甘いかどうかは定かではなく、甘味を足して塩角をとった程度の甘さだったのかもしれないが、本醸造のままのしょっぱさではない甘味の添加があったのは確かだろう。

戦後まもなく、先々代女社長に見初められ嫁に入った後は、特徴のあるしょうゆ造りを目指し、幼少期から慣れ親しんだ甘味のあるしょうゆにさらに粗糖や水飴等を加えて「とても甘いしょうゆ」を造り出した。造るだけでなく販路の開拓にも貢献したのは、出身地の港町の網元はほとんどが親戚筋でつながる間柄で、折しも根室花咲を主とした道東部への出稼漁業者が急増した時代であったからである。生地から根室花咲への出稼漁業者は、1949年には62人だったのが1953年には235人に増加し、1959年には245人と最多を記録する※9)。1952年頃から根室花咲・釧路等を基地とした北洋サケマス漁が盛んになったことが背景にある。

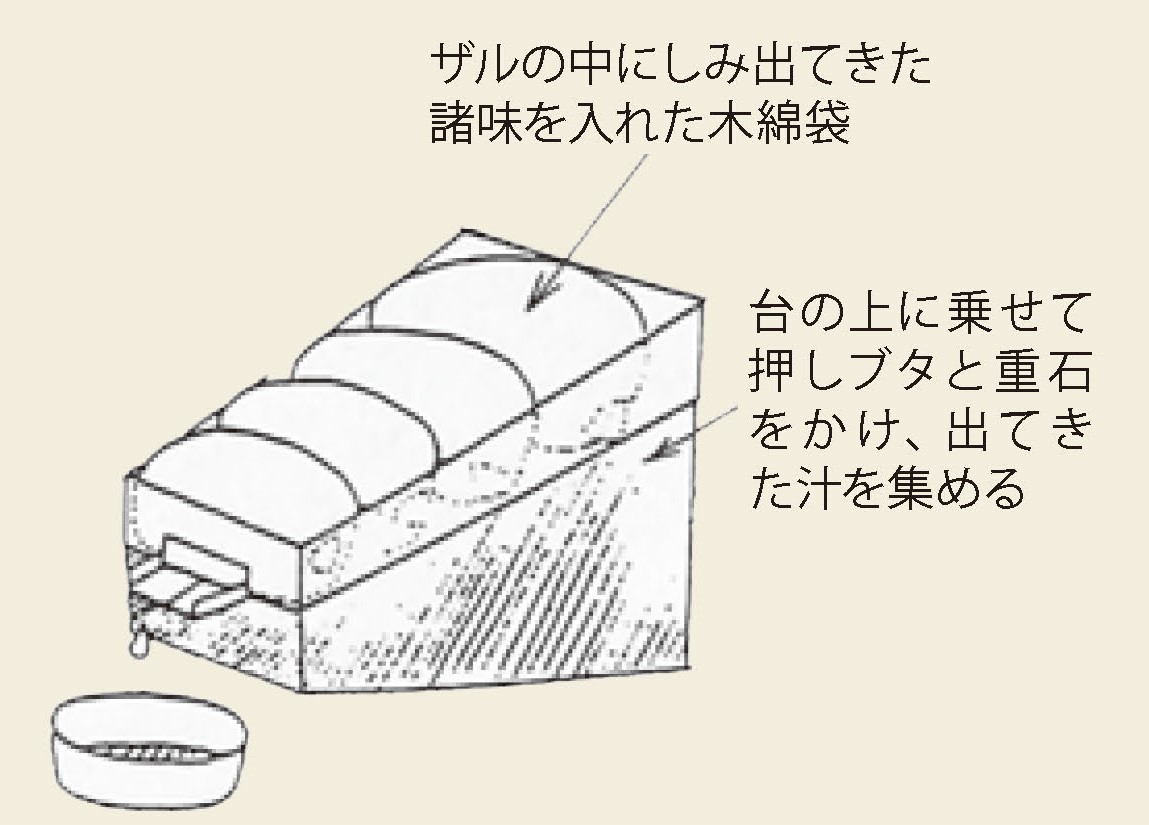

1954年の道東沖災害を契機に漁船の大型化・近代化が図られ1950年代後半に発展期を迎えた後は、200海里体制が構築されていくに伴い衰退していくわけだが、それまでの約20年間に、生地地区から多くの人が北海道に移出した。彼女が手搾りの生揚げに味付けをして造り始めた甘いしょうゆは、生地から北海道に向かう親方衆の船に大量に積み込まれて運ばれた。一艘50斗(900ℓ)としても、それらが巨大な船団をつくって出航するため、甘いしょうゆが飛ぶように売れたという。このしょうゆは北洋の船上で故郷の味として親しまれ、また根室・歯舞群島の昆布漁を行う地域や釧路で荷下ろしされたしょうゆは、そこに移り住んだ越中衆(生地衆とも呼ばれた)に望郷の味として懐かしまれたことであろう。甘いしょうゆは人気を呼び、北海道からさらに東北の岩手、宮城あたりまで届けられ、今でも懐かしい甘い味わいを求める顧客が東北沿岸部にいるという。

彼女の造った甘いしょうゆは地域でおいしいと評判になり、近隣のしょうゆ屋が追随して次々と甘いしょうゆを造るようになった。時代の流れとしては、甘味料を使った混合しょうゆ造りが全国的に広まる頃と重なる。甘味のレベルを簡単に変えられるようになり、日本海沿岸部から東北沿岸部にかけて、漁師同士のつながりが沿岸部の甘いしょうゆの味を広めるきっかけになったのではないかと考えられる。

※9)横山貴史、橋爪孝介他(2013)「黒部市生地地区における漁業の変遷と地域資源を活用した漁村地域活性化の取り組み」筑波大学人文地理学研究、33、pp.145-173

|

甘いしょうゆの「甘さ」について考える |

高知県出身。博士(学術)、フードコーディネーター、お茶の水女子大学、実践女子大学ほか非常勤講師。日本と諸外国における食材利用・調理法・レシピ表現等の比較研究、食文化とことばの研究、日本の食文化紹介のテイストワークショップ等を行う