研究機関誌「FOOD CULTURE No.28」伊勢湾・三河湾を囲むたまりしょうゆ・しろしょうゆ文化圏(愛知・岐阜・三重)

伊勢湾・三河湾を囲むたまりしょうゆ・しろしょうゆ文化圏(愛知・岐阜・三重)

はじめに

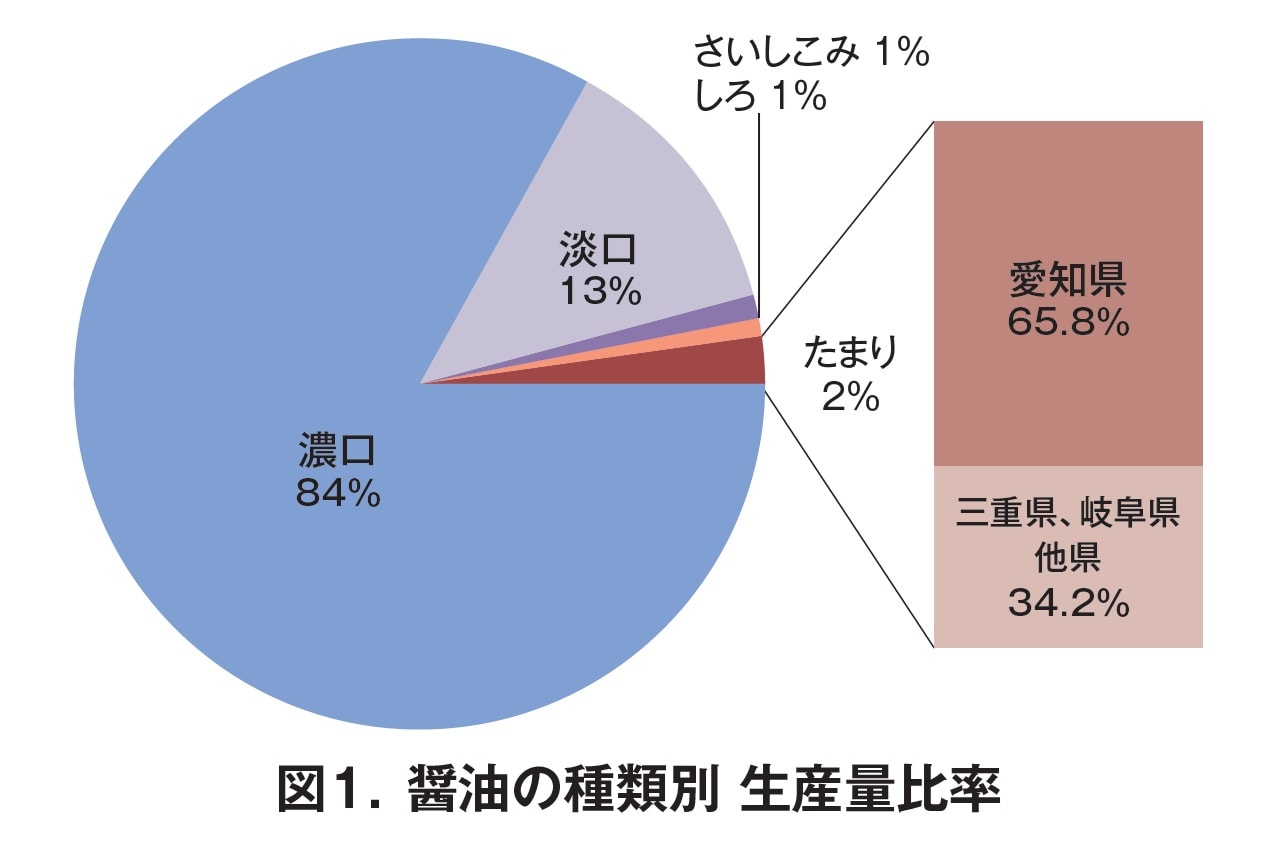

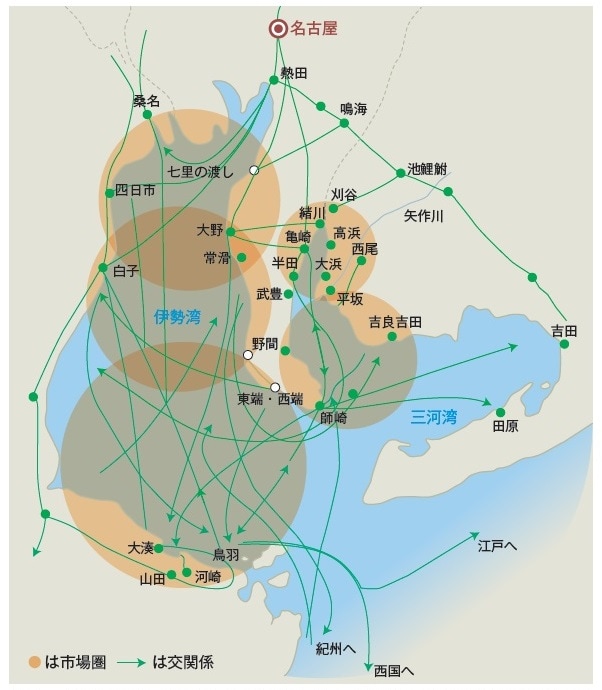

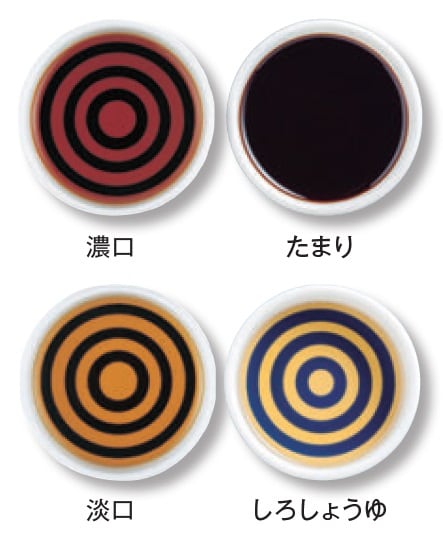

全国で生産されるしょうゆの中で、たまりしょうゆは約2%、しろしょうゆは1%に満たない。これらのしょうゆは、愛知、岐阜、三重の一円で多く用いられている(図1)。なぜ、このような地域特性が生まれたのか、気候や風土、政治・経済的、流通等の視点から探っていく。そして今日、人々にどのように用いられているか明らかにする。

1.豆味噌文化がうまれた風土

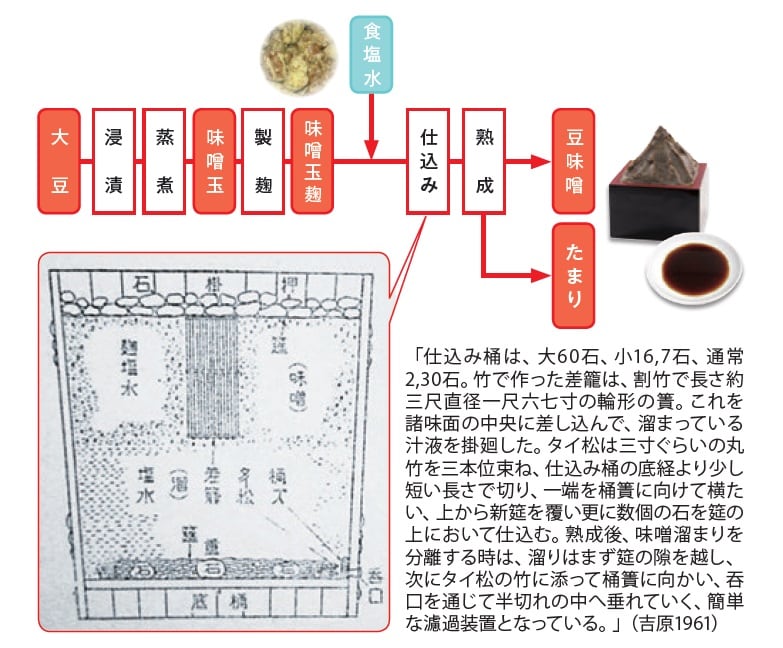

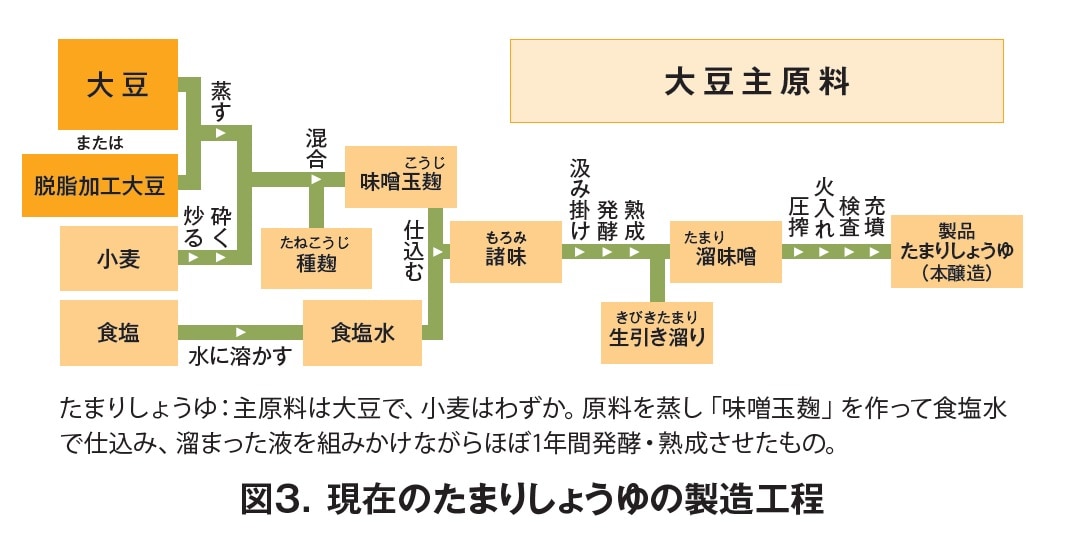

たまりしょうゆは、豆味噌(食塩と豆だけで作る味噌)を造っている過程で生まれる(図2、3)が、その歴史は古く、倭名類聚抄に志賀末醤、飛騨末醤*1として記載されている。

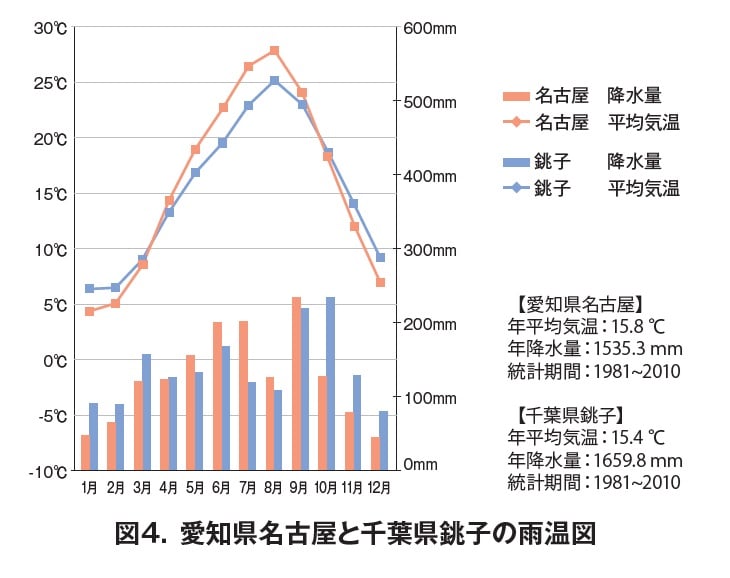

平安朝前期ごろから味噌に米麹を用いることが広まるが、当地域は豆味噌が維持された。その背景として、気候、風土がある。濃口しょうゆの生産地でもある千葉県銚子と比較して愛知県名古屋市は、夏季は高温多湿(図4)で、米味噌や麦味噌では発酵が進みすぎ腐造酸敗に陥りやすい。そのため湿潤な気候でかつ酷暑厳冬に耐え得る豆味噌が造り続けられたのである。

これが徳川家康の時代、兵糧として活用され、尾張徳川家の庇護、奨励もあり発展を遂げる。また、戦乱期の地方政治が乱れた時代は、金銀財宝の盗難の恐れがあった。味噌やたまりは、重量があり運び去ることが困難で、火災等にも比較的安全であるため、よき蓄財方法として長期使用に耐え得る豆味噌が選択された。

豆味噌は、アルコール揮発成分が無いため米味噌や麦味噌と異なり、煮込むほど美味しく、コクとうま味成分が多い。みそ汁はもちろん、味噌煮込みうどん、味噌田楽は家庭でもよく食べられる。(写真1)

- ※1飛騨の髙山市 飛州志には豆味噌の原型である末醤の造り方が記載されている。

2.舟運、陸運が文化圏をつくる

原料となる大豆*2や食塩*3は近隣で生産されており、移送・交通の発達が産業としての発展を支える。

尾張・三河地方は、交通の要衝として、古代から主要街道であった東海道により京都、大阪、江戸とつながり、枝分かれする飯田街道、伊那街道、中山道等多くの旧街道により内陸部と結ばれていた。また、太平洋岸の漁村と山間地との商品流通の街道として中馬街道もあった。

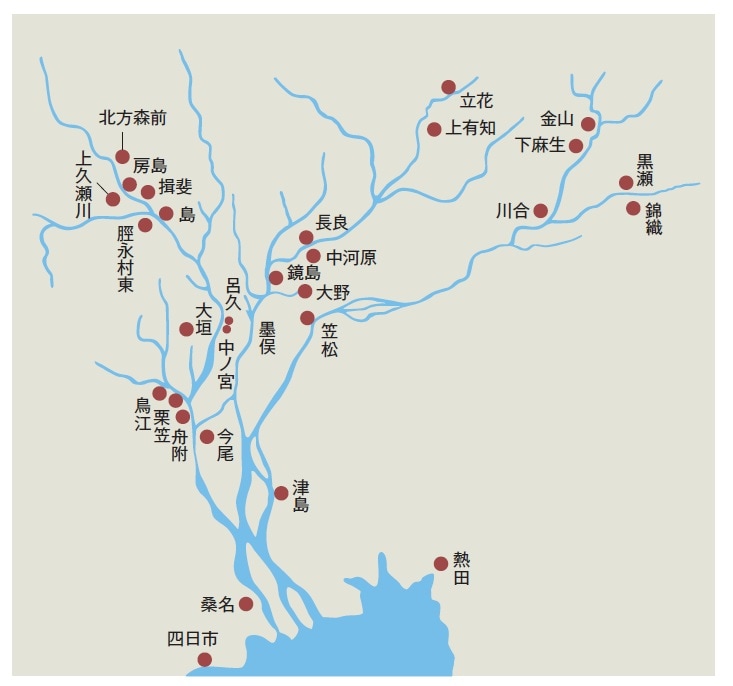

木曽川、矢作川等の舟運が発達し、原材料や製品を輸送する川船が往来し、沿岸部と内陸部を結ぶ役割を果たした。

木曽川は上流の兼山湊や黒瀬湊は東濃・飛騨南部の後背地を控え発展した。白木、板、薪炭、茶、たばこ、糸等が集荷され、笠松(岐阜県)、桑名(三重県)、名古屋(愛知県)へ積み出され、逆に、上り船には食塩、味噌、たまり、干魚、塩魚等が荷揚げされ、山間の村々(岐阜県)に運び込まれた。

18世紀はじめには、伊勢湾や三河湾には東西の交通上の利便性にすぐれた港が点在し、尾州廻船による海上交易が盛んとなった。江戸と大阪への製品を大量移出することが可能になり、発酵調味料・食品産業が飛躍的に発展した。(図5、図6)

さらには、奥三河や信州の森林資源を利用して木製道具を作る優れた職人の存在もあった。

この原料入手と製品の移出の利便性から、名古屋市等、海運が盛んな知多半島と西三河に醸造家が集中している。

- ※2大豆は、徳川期の末頃から明治までは、越後や奥州大豆、地元では伊吹山の付近、愛知郡方面が多かった。大戦前は、満州や朝鮮産、北海道や秋田のものであった。他の地方の大豆が移入されるようになり始めたのは、名古屋が中京の中心地として発達してからである。

- ※3伊勢湾と三河湾からなる沿岸では、吉良の饗庭塩(あえばじお)に代表される良質な食塩が造られた。現在の岐阜市は、もとは尾張藩領であったが、名古屋から食塩を送るのに木曽川を利用した。

3.政治・経済、人的背景―税金、技術の進展

このように江戸時代、三河地方や知多半島では、大豆等原料を全国から入手し、人口が多く十分な労働力が確保できたため、江戸、大阪、岐阜等に向けて、豆味噌やたまりしょうゆの大量生産が行われた。

しかし、本醸造の濃口しょうゆも出回るようになると、安価であったためか、海運の便をかりて当地域にも入津している。当時の組合であるたまりしょうゆの株仲間が、毎日舟着場に出張して荷物の検査を行い、しょうゆには運上と称して税を取り上げ、また舟人が自由に販売することを厳重に取締まっている。

すなわち、たまりしょうゆ業者は、独占的な業態を存続しようとしたことがわかり、濃口しょうゆの進出をしにくくし、たまりしょうゆの発展を促した一つの理由ともみられる。

また、知多半島の半田や武豊では江戸の後期19世紀後半に、灘酒に押され酒造業が減退した。その結果、醸造施設から不要となった蔵、桶等を使って味噌・しょうゆ業に転業する者が出てきた。その後、明治初期の酒造税増等があり、蔵元の多くが味噌やたまりしょうゆ業へ転業した。さらに武豊港が開港し、中国や朝鮮半島から大量に大豆が輸入され、製造が一層さかんになった。

廃藩置県後は、濃口しょうゆへの税もなくなり、新規に開業した人たちはたまりしょうゆと濃口しょうゆとを兼業した者があらわれた。

特に知多郡ではかなり増加し、明治30年頃、東京市深川区の倉田善起という濃口しょうゆの技術者が、全国各地を巡回してしょうゆの醸造法を指導して歩いた。

当時、製麹の管理の悪い醸造家が多く、これを機に製麹室は常に清潔に保ち、害虫の寄生や腐敗麹を造らぬ様に努力するようになった。このように、濃口しょうゆから技術的に感化され、よりたまりしょうゆ製造の技術が発達した。

大正から明治の初期頃、本醸造協会の中部支部が名古屋に置かれ、従来からたまりしょうゆや酒類の品評会や、講習会、醸造の実施指導が行われた。昭和3年には第5回、たまりしょうゆ、濃口しょうゆの講習会が催された。その一方、昭和11年7月には、たまりしょうゆを発展させるべく、日本醸造協会中部支部主催で、愛知県、三重県の技術者の参加を求め、たまりしょうゆの製造技術の研究における講演が催された。

また明治時代以降、全国へ広がらず地域が限定された要因としては、熟成発酵に時間がかかり供給量が増やせず価格が高いこと、食生活でおかずが増え、濃い味が好まれない等が影響していると考えられる。

4.愛知県―美味しさは「コクとテリ」

知多半島のあるしょうゆメーカーで聞き取り調査をすると、しょうゆ醸造前は1665年清酒醸造業として創業している。

1708年、豆味噌、たまりしょうゆ醸造を開始する。原料になる大豆、小麦が地元で栽培されており、食塩は塩田があった。大正、昭和になってから味噌・しょうゆのセット販売を行う。豆味噌は、現在も江戸時代からの木桶を使用し、重石をして熟成させている。

1900年パリ万博に清酒、しょうゆを出品する。外に向けた意識は、海運(流通)の影響が大きく、小豆島等様々な地域と交易し、中部地方の中心として発達した。

戦後、1954年赤だし味噌(豆味噌と米味噌を合わせて仕立てた味噌)、1959年つゆの素、1971年みりん風調味料の発売を開始した。現在、しょうゆは、たまりしょうゆが約8割、濃口しょうゆが2割で、出荷先は、県内が1割で、県外が9割であるという。主な販売先は大阪で、大阪の人が好む味(小麦の量を多くする等)の生産量が増えてきている。「さしみたまり」は、関西業務用市場ではトップシェアである。料理屋で煮物等の「かくし味」として使用されている。

他地域との違いを感じる味の特徴やおいしさについては、「コクとテリ」、「赤みのでるしょうゆ」であるという。

地元の聞き取り調査では、刺身と煮物はたまりしょうゆ、それ以外は濃口しょうゆを用いる。またしょうゆのことは、「たまり」と呼んでいたという。ただ、最近の若い人は、刺身でもたまりしょうゆをほとんどつかわず濃口しょうゆを使うことが多いという。メーカーへの聞き取りでもだし入しょうゆ、スキヤキのタレ等、たまりしょうゆ味より、濃口しょうゆ味の方が人気だそうである。

5.岐阜県―木曽川の舟運、変わらぬ塩味

岐阜県は、味噌文化圏ともいわれ昔は味噌玉*4を造っていた。現在では、郡上味噌(麦麹・大豆麹)、飛騨味噌(米麹:朴葉味噌くるみ味噌、大豆麹・麦麹)等地味噌*5がある。地形的・歴史的に、飛騨と美濃に大別され、相互に独立した生活圏と食文化を形成している。

県南部、美濃地方の東部と北部は千メートル前後の山地やなだらかな丘陵からなる。山地を源とする木曽川、長良川、揖斐川とその支流により、肥沃な美濃平野が形成されている。現在、味噌・しょうゆの仕込み水としては長良川の伏流水や、北アルプス山系を源とする湧き水等が使用されている。長良川の鮎の鵜飼いが有名で、鮎料理として吸い物、煮びたし、甘露煮、田楽等がある。

廃藩置県まで木曽川は尾張藩の庇護のもと、舟運が発達した。木材等が、桑名、名古屋へ積み出され、川下から食塩、味噌、たまりしょうゆ等が運び込まれた(図7)。

一方、県北部の飛騨地方は、元禄5(1692)年以来、幕府直轄地として明治に至り、廃藩置県後も築摩県直轄下にあり、同県の廃止により明治9年に岐阜県として統一された。飛騨高山は、「小京都」とよばれ酒蔵と古い町並みが残り、正月には富山の氷見から塩ブリが運ばれる。京風の淡口の味付けである。現地の人は、関東のしょうゆは塩味がきつく感じるらしく、ほんのりした甘味の濃口しょうゆを好む。たまりしょうゆはあるものの、刺身に使う程度で近年使用は減っているという。

- ※4味噌玉は蒸した大豆をつぶして玉を造り、藁を通して軒下等で乾燥させ、自然にカビ付けさせたものを用いて豆味噌・たまりしょうゆを造るもの。

- ※5昭和初期頃より、農家を対象におかいこの先生、指導員、普及員さんとよばれる人の直接指導により、大豆と小麦等の麹を用いた味噌・しょうゆ造りが広がっていく。岐阜県内では、昭和初期から戦争前頃、上記のような指導を受けた地域からは味噌玉が消失した。

郡上市のメーカーへの聞き取り調査では、「たまりしょうゆ」が45%、「淡口しょうゆ」が55%の製造比率。県外出荷は1割、県内は9割で地元向けのしょうゆを造り続けている。

しょうゆ醸造前は、岐阜県郡上郡、大野郡を商圏に、明治30年に、食塩、酒、食品全般を扱う海陸産物問屋を営む。その際、愛知県から「たまりしょうゆ」を仕入れていた。地元で「たまりしょうゆ」の人気があったことを背景に、自ら明治35年に「たまりしょうゆ」「味噌」醸造を創業する。

大正時代、国鉄越美南線開業により、物流が進展する。それまで、高山や名古屋から荷車で運んでいたが、鉄道により、原料の仕入れ、製造販売が劇的に変化する。

戦後、桶での郡上味噌販売からポリ製袋に移行し、郡上味噌(大麦麹と大豆麹を使用した)の出荷が増える。商圏であった地域が、ダム建設のため水没したため顧客を失う反面、住民の集団移転があり、移転先での顧客の新規開拓がすすんだという。

昭和30年以降は、スキー場やゴルフ場のレジャー施設が開業し、観光地としての位置づけが強まる。

減塩ブームが到来し、社会全体としてしょうゆも減塩の方向へ進む一方、地元の人からは減塩を要望する声はなかったそうである。

また郡上市白鳥地区は、農村地帯で以前は各家庭で味噌・たまりしょうゆを造っており、現在でも一部の家庭で味噌造り*6は継続されている。昔は、味噌を造っている途中で、竹で編んだ長いヒョウタン形をした“簀(すたて)”を入れ、柄杓等で「たまりしょうゆ」をすくっていた。1番目が美味しく、「たまりしょうゆ」を取り過ぎると味噌がうまくなくなるという。地域のしょうゆ業者は、各家々をまわり、味噌・しょうゆ造り*7を手伝っていたという。

- ※6家で造ったもの「地味噌」、店で購入してきたものを「買い味噌」と表現している。郷土料理は、「地味噌」のみを使うが、癖があるため「買い味噌」と合わせて使うこともあるという。「買い味噌」という言葉は30代の若い世代でも使うことから、地元のものと、今日でも区別がされていることが分かる。味噌造りについて、50歳代女性の聞き取りでは「母・祖母の世代では造っていたが、今はしない」という声がよく聞かれたが、しょうゆについては、かなり前から各家庭で造ることはなくなったようである。ちなみに、原料の大豆・小麦は、家の畑から、食塩は名古屋から購入していたという。

- ※7岐阜県経済部が作成した「自家製味噌醤油醸造法」(昭和12年)には、「市販しょうゆが如何に出やすくなっても、自家醸造のものが良質である、(自家消費することで)大豆・小麦等の穀類が市場に出回る品物を少なくし価格の維持に効果がある、搾りかすは、飼料・堆肥に利用して廃棄物利用に二重の利益がある、農閑期の労働力の利用」と講習会実施の背景が記述されている。講習会では「大豆と小麦が半々で、濃口しょうゆと同じ製法で、二番しょうゆの造り方も記載されており、しょうゆ一斗につき食塩8合内外、砂糖(和白)80匁内外、カラメル35~40匁を加える」とある。(写真2)

平成10年、郡上味噌がしょうゆの出荷量を超える。

東海北陸自動車道が開通し、B1グランプリに代表される郷土料理ブームにより「けいちゃん(鶏肉・郡上味噌)」が人気となる。また、「奥美濃カレー」の基礎調味料に郡上味噌が使用される。現在の「たまりしょうゆ」は、大豆のみでなく小麦も一部使用されている。

地元の聞き取りによると、家には「たまりしょうゆ」もあるが「濃口しょうゆ」が多い、「淡口しょうゆ」を通常(濃口しょうゆのように)使用する家もあるという。

白鳥地区は、観光地である郡上八幡と違い地元の味が残っており、他の地域の人からは塩味が強いといわれるが、地元の人からは塩味が強いといわれたことがないという。

「塩味がしない」は、すなわち「味がない=美味しくない」ということで、しっかりとした塩味が美味しさを意味するといえよう。その背景には、当該地域が内陸で、昔、食塩は名古屋からの移入に頼っており、貴重なものであったことが影響しているものと考えられる。

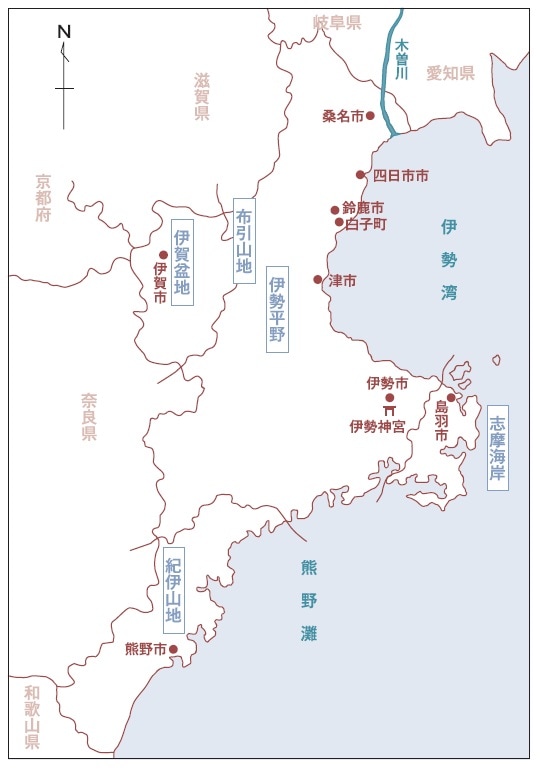

6.三重県―伊勢土産、グルテンフリーのしょうゆ

太平洋に臨む志摩半島を中心に、伊勢湾、熊野灘と三方が黒潮の海に面し、温暖な自然環境で、農作物は年中収穫でき、米と小麦あるいは菜種との二毛作が可能である。県北は、木曽川を隔てて愛知県と接し、長良川、揖斐川を遡ると岐阜県に続いているため、食文化の共通性が見られる。

伊賀は、伊賀盆地で冬期は気候がやや寒冷となる。布引山地、内陸的気候で、奈良・京都・滋賀とつながる道が古くから開けており「みやこ」との関わりが深い。(図8)

三重県のしょうゆ醸造の歴史的変遷をみると、米や大豆を主原料とする醸造業は、江戸時代から富裕な地主や商人等の手によって県内各地で営まれており、明治前期には主力の工業製品であった。三重郡室山村(四日市)では、伊藤製糸場を興した伊藤小左衛門家が味噌・しょうゆの醸造業を営んでいた。六代小左衛門は、1886年(明治19年)に伊藤昌太郎(のち七代小左衛門)主任を横浜衛生試験場に派遣して分析学・発酵学を学ばせた。1896年に、小左衛門家では、しょうゆ醸造用機械が発明され、特許も取得した。重要な産地は、三重(現在:四日市)、河藝(現在:津市・鈴鹿市・亀山市)の両郡、次いで津市である。すなわち伊勢湾を囲む一帯であることが分かる。

明治32年5月、醤油同業組合が設置され、毎年2回品評会を開催して、あわせて製麹品評会を催していた。大正3年、「他では濃口しょうゆで製造しており、たまりしょうゆと操作が異なる。進んで種麹を使わなければ他県に後れをとる。種麹製造場を無償で提供してほしい。」と種麹製造試験費を三重県醤油組合へ要求することがあった。

室山(四日市)のしょうゆ製品をインド、台湾の熱帯地方、朝鮮、マニラ、インド諸島へ輸出していた。「少しも品質に異変を呈せず大いに好評を博し、大蔵省、農商務省、税務管理局、各醸造家および工業に関する諸学校等により参観するに至る」とある。販路は、伊勢、美濃、尾張の諸国および東京、京都、大阪等はもちろん、支那、朝鮮へも輸出し、博覧会においても受賞をしていたという。

今日のメーカーや地元の人へ聞き取り調査を実施した。桑名は、東海道の42番目の宿場町で、木曽三川の水上交通の要衝として発展した港町であり、桑名藩から命をうけて文化元年(1804)「みそ・たまりしょうゆ醸造業」を始めたという。近年たまりしょうゆは、ラーメンやドレッシング等に加工して使用されることが多い。また、小麦を使用しないたまりしょうゆは、グルテンフリーとして海外(アメリカ等)で注目され需要が高く、最近は国内でも要望が出てきているという。一方地元では、濃口しょうゆを使用しているとい声が聞かれた。

津市のメーカーでは、昭和30年代頃、たまりしょうゆを名古屋方面に向かう鉄道の各駅の売店にしょうゆの樽をおき、量り売りしていたという。現在は、たまりしょうゆを複数のメーカーで協力して製造、伊勢参りの観光客に人気がある。しょうゆの特徴としては、「香り」を重視しているという。地元の人への聞き取り調査では、最近は濃口しょうゆだけで、たまりしょうゆ、淡口しょうゆをほとんど使わない。味漬けは関西系を好む人と、愛知の味付けを好む人がいる。味噌も「赤みそ」「合わせみそ」がある。うどんのつゆは、関西系が多い。

ただし、煮物の色はしっかり色がついている「しゅんでいる」ものを好む。「色がついている」もの、メーカーの「香り」へのこだわりは、濃口しょうゆに嗜好が移行しつつも、たまりしょうゆ文化の影響が伺える。

伊賀市での聞き取り調査では、たまりしょうゆ、淡口しょうゆの使用は聞かれず、濃口しょうゆのみ。さらっとして粘性はなく、濃い色(最近の若い人は淡い色)を好む。味付けは、関西系(大阪)に似ているという。スキヤキは、濃口しょうゆに、砂糖を多めに入れる。JR関西本線や近鉄線を使って関西方面、大阪への流通が盛んで食文化にもその影響がみられる。歴史的にも伊賀は伊賀藩で、伊勢湾を囲む地域と異なる文化がある。

三重県では、県内でしょうゆの嗜好性に地域による違いがあることが明らかとなった。また、しょうゆが地元の使用だけでなく、伊勢参りの観光客や海外等外に意識が向けられている。たまりしょうゆを伝統的な調味料としての位置づけにとどまらず、新たに「グルテンフリーのしょうゆ」として打ち出している。

7.郷土料理に欠かせない「たまりしょうゆ」

全国で比較すると、愛知・岐阜・三重はたまり文化圏であるが、家庭で使用するしょうゆの聞き取り調査では、徐々に濃口しょうゆへ移行しているようである。

ただ、各地域の郷土料理、愛知県の「ひつまぶし」のタレ、「きしめん」のつゆには、たまりしょうゆが使用されている。

岐阜県の「鮎の赤煮/甘露煮」「イナゴの佃煮」、三重県の「伊勢うどん」のタレ、桑名「ハマグリの時雨」*8等があり、これらは現在も人々に愛され、訪れる観光客にも人気を博している。(写真3)

たまりしょうゆは、長期熟成中にメラノジンが生成するため色合いが濃くなるが、まろやかなおいしさが魅力で、郷土料理には欠かせないものである。

- ※8徳川家康にも献上され、名付けは、松尾芭蕉の門人某という。『日本山海名産図絵』(1799)にはその製法が記述されている。

8.しろしょうゆ

(1)しろしょうゆとは

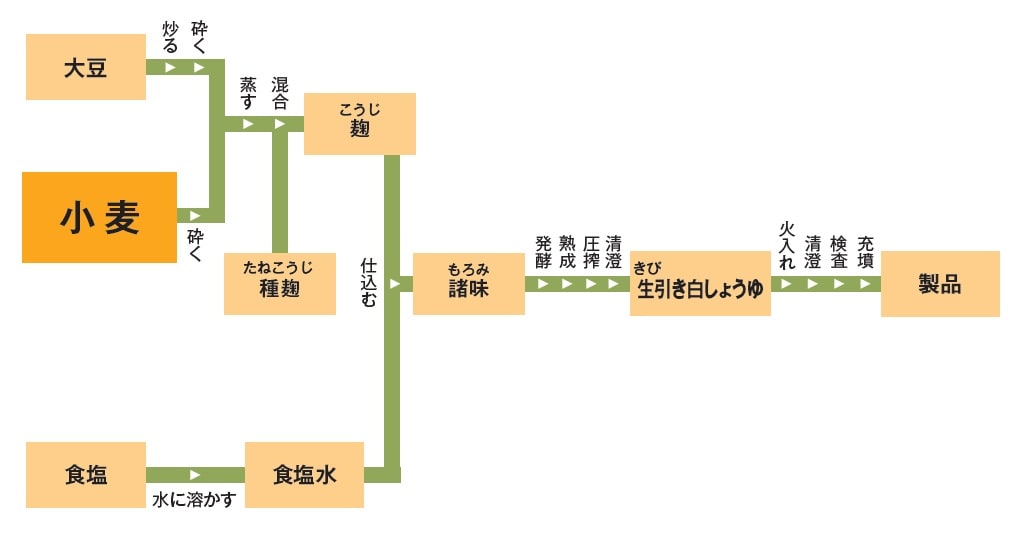

当該地域で、もう一つ特徴的なしょうゆといえば、しろしょうゆである。原料の多くが小麦(80-90%)で、少量の大豆(10-20%)とで造られる。濃口・淡口しょうゆは、大豆と小麦が半々で、大豆は蒸し、小麦は煎り、これを合わせ仕込むのだが、しろしょうゆは、小麦を精白し、大豆は炒って、両方合わせて浸漬し、蒸して麹をつくる。小麦が主原料なため、色が淡く、糖分が多い。着色を防ぐため、一般的には加熱殺菌処理を行なわず、麹菌由来の様々な酵素が生きており、独特の味と香りが特徴である。(図9、写真4)

この特徴を生かし東海地方の高級料亭において、吸い物、茶碗蒸し、雑煮、とろろ汁、おでん等の調味に長年使われてきた。その他、おかき、あられ等米菓加工用にも用いられている。(写真5)

近年、しろしょうゆをベースにだしを加えた料理用の「白だし」が台頭しつつある。ただ、しろしょうゆには、独特の「香り」があり、根強い需要がある。

(2)起源と歴史的変遷

しろしょうゆの起源と歴史については諸説ある。一つは、大正時代末期(1920年頃)、新川町(愛知県碧南市新川)の内藤弥作が現在の金山寺味噌に似た味噌から浸み出す淡い上汁に気が付き、この製造方法を鳥居商店の鳥居新六に伝えたのが始まりという説。もう一方では、1823年頃に江崎家尾州愛知郡山崎村(現在の名古屋、熱田の東八丁目)にあったたまりしょうゆ醸造業七代正甫(与右衛門)の息子で出家した四男(甲太郎のちに尾張黄仙)が帰郷した折、小麦三:大豆一の割合で、大豆を煎り、小麦を精白し共に浸して淡口の溜(たまり)のつくり方を教えたのが始まりで、父の正甫がこれを「薄紅梅醤油」と名づけ、料理屋に売り出すと、宮(熱田)、名古屋でその特異な香気が好まれ大いに繁昌したといわれ、その後、知多半島から三河地方に広がった。この特殊な料理向きのしろしょうゆは、人口の多い都会で生まれ、田舎では売れない。最初から名古屋の問屋出しであったという。

名古屋を中心に、愛知、岐阜、三重、静岡の浜松あたりまで、普及している。

昭和9年の中国醸造新聞には「しろしょうゆ、渡満」と記事があり、しろしょうゆが、新興満州国からの希望があり商談があったいう。これは、愛知県の料理業者の多数が当時満州へ進出していたためと思われる。

昭和11年に愛知県しろしょうゆ醸造組合が設立。この背景には、日中戦争が始まる1年前で、戦時色が強まり、原材料の規制が始まり、それをいかに防ぐか必要に迫られ団体を結成した。昭和12年物資不足から一転して値上げブームとなり、八丁味噌としろしょうゆは贅沢品とみなされて原料の配給は廃止され生産中止となる。再開は、戦後25年まで待たなければならなかった。

ただし、味噌しょうゆ業界が自由販売となり活発な動きを見せている反面、しろしょうゆは、主原料である小麦が主食として統制され全休止になって以降、継続して生産中止の状態であった。その背景には、配給された小麦がしろしょうゆ製造に不適格で製造できなかったのである。特別配給の申請をし、原料の小麦も徐々に入手できるようになり、昭和35年頃には西三河地区3工場、名古屋地区4工場、中三河・知多地区1工場の合計13工場がしろしょうゆを醸造しており、生産は年間3000石で戦前より増加していた。

また世の中の風潮として、淡い色が好まれるようになった。

(3)碧南市で発展した要因

碧南市は、しろしょうゆ、たまりしょうゆ、味噌、みりん、日本酒等の多くの醸造メーカーがある。その理由としては、醸造に適した気候、矢作川の水、矢作川流域の穀倉地帯であった。また、知多湾につながる衣浦港に面し、奈良、平安時代から海運の盛んな土地で、江戸時代になるとさらに物流が発達した。

また、当該地域は、色の濃い、豆味噌、たまりしょうゆの食文化があり、味付けしたすべての料理の色が濃くなる。そこで食材の本来の色を鮮やかにみせるため、しろしょうゆが高級調味料として料亭を中心に需要が生まれた。これは、豆味噌やたまりしょうゆ文化の地域だからこそ、色が淡くて旨味も多いしろしょうゆが開発されたといえよう。

(4)技術の向上、消費者へ豊かな食生活の提供

しろしょうゆは香りを大事にすることから、火入れはしないで出荷するため、冬場は良いが夏場は、主原料が小麦のためビールと同じようにアルコール発酵して泡を吹いてしまう。そのため、戦前は10月から3月までが勝負の半年商売であった。昭和31年名古屋に愛知県食品工業試験場が設置され、しろしょうゆの研究が始まった。『第7報 安息香酸とアルコール併用によるしろしょうゆの保存』という研究論文が発表され、しろしょうゆのpHを下げて酸性にすることによって防腐剤として許可されている安息香酸を規定量以内の使用でアルコールを押さえることができることが分かった。

しろしょうゆ業界は、技術面において現在の愛知県食品技術センターの技術研究によって製造販売が向上したのである。

また、脱色アミノ酸液を使ったしろしょうゆの製品化に成功した。当初はアミノ酸臭で、製造しても売れなかったが、せんべいやアラレ等米菓加工用として大当たりし、全国的に「しろしょうゆ」の知名度が広まった。

その後(昭和47年)、日本農林規格(JAS)の品名表示で、「淡口」へ統一の動き等あったが、愛知県味噌しょうゆ工業組合理事長であり全醤工連の会長である田中忠信氏が農林省宛に陳情書を提出し、淡口との製法の違いを訴え、明文化に至った。そこには、 「・・・祖先の生活の知恵によって自然発生的に育ち、今日まで発達したもの・・・しろしょうゆもその一つ・・・特徴のある産物の存在は嗜好の多様性にも適応し、消費者に豊かな食生活を提供する・・・」とある。

現在、愛知県味噌醤油工業共同組合が「愛知のしろしょうゆ」(構成メンバー11社)公式サイトを運営し、しろしょうゆの製法をはじめ、しろしょうゆを用いた多様なレシピの提案等情報を発信している。

おわりに

愛知・岐阜・三重で、「たまりしょう」が発展した要因には、国内の他の地域に比べて夏季は高温多湿、酷暑厳冬で小麦・米麹を入れた味噌が造りにくく、豆味噌・たまりしょうゆを選択せざるを得ない環境にあったこと、古くから交通の要衝として街道だけなく伊勢湾、木曽川の舟運が発達し、原料の入手、製造したたまりしょうゆの移出入ができたたこと、さらに、濃口しょうゆが流入してもなお、たまりしょうゆを維持させようとする政治的な動きがあったことは大変興味深い。また最近では、原料が大豆のみのたまりしょうゆが「グルテンフリー」として新らたな展開をみせている。

一般家庭では濃口しょうゆの使用が増えたが、「たまりしょう」は郷土料理には欠かせない。「コクとテリ」「しゅんでいる=味がしみている、味がある」、色の濃い料理は、すなわち目で感じる「おいしさ」なのである。

また濃い色の「たまりしょうゆ」があるからこそ淡い色の「しろしょうゆ」が生まれた。素材の色を生かすものとして料亭や米菓製造業から広まり、最近一般的に使用されるようになった「白だし」のベースにもなっている。

たまりしょうゆとしろしょうゆは、料理によって使い分けられ、他の地域でみられる濃口しょうゆ・淡口しょうゆのように存在する。しかし、色の濃淡はより明確で、独特の「香り」に対するこだわりが、地域特性としてあげられる。地元の人からも白だし料理の仕上げに「たまりしょうゆ」を少し加えて香づけをするという声があった。両者ともに、多様で豊かな食生活を彩る上で大切なものである。

中部圏社会経済研究所(2015)『「中部圏の発行文化に関する調査研究」報告書』

日本福祉大学知多半島研究所 (1995)知多半島の歴史と現在No6

丸山幸太郎(1982)『幕藩制解体過程の農村―近世美濃の農業と水の問題』

三重県編集 服部秀雄編(1919)『三重県史下編』

鳥山幸男(1994)世にもめずらしい白醤油の物語1~13、日本食糧新聞

大分県出身。博士(学術)、調理師、デジタルアーキビスト、学習院女子大学 国際文化交流学部 日本文化学科 准教授 学校給食を通した和食の保護・継承における献立調査研究。1990年代より北タイをフィールドに経済化・情報化の影響によるライフスタイル、食文化の変容実態の継続的研究。