研究機関誌「FOOD CULTURE No.29」しょうゆの地域性と形成要因の調査から見えること

しょうゆの地域性と形成要因の調査から見えること

しょうゆの地域性に関する調査と調査地域

しょうゆの地域性と形成要因について明らかにするため、2016年から2018年まで、研究代表者(舘 博)および共同研究者(宇都宮由佳・福留奈美)により、全国のしょうゆ醸造所(以下、醸造所)を対象にヒアリング調査を行ってきた。協力していただいた醸造所は、127件に上った。いくつか調査できなかった県もあるが、ほぼ全県を調査した。

またこれに加え、各醸造所の歴史、製造量、しょうゆの種類別製造比率、JAS法製造形態別製造比率などについてのアンケート調査に回答いただいた。

今回の報告は、昨年の報告に続いて、昨年ふれられなかった地域についての報告が中心となるが、本稿では、前号を含めた全国調査の総括的な意味で、アンケート調査を中心に現状を概観し、そこから見えてきたことについて推察を含めて考察したい。

しょうゆの地域性については、以前からいわれてきたことであるが、その実態と背景については統計資料からの研究が一部に見られるものの、現在の実態については明らかにされているとは言えない。例えば、九州のしょうゆが甘いことはよく知られているが、他地域の甘いしょうゆについては一般化していなかったし、九州のしょうゆが甘いのは、薩摩や奄美の歴史から見て、砂糖文化の影響ではないかとの予測もあった。しかし、調査してみると、それほど単純ではなく、歴史の流れの中でいくつかの画期も認められ、地域のしょうゆの味や製造方法などもその画期ごとに大きく変化してきたのではないかと考えられる。

アンケートの回答に協力いただいた企業は、約110件になるが、全ての項目に回答があったとは限らない。しかし、その概要を俯瞰することで、地域の特徴が見えると考え、地図上にプロットしてみた。その結果を示す前に、まずしょうゆ製造の歴史的展開とその変化の時期について整理しておきたい。

しょうゆ製造の歴史的展開

前号でふれたように、江戸時代のしょうゆの製造は、原料が大豆と大麦から、大豆と大麦・小麦の混合、さらに、現在に類似した大豆と小麦を同量とする製造へと発展し、より味の良いしょうゆの製造が模索された。しかし、史料によって仕込み日数の違いが大きく、30日から約1年までとかなり幅がある。また、粥、酒粕、あめ(大豆蒸煮の際に生じる帯褐色粘稠甘味の煮汁)などを加えたものもあり、金沢市大野町の幕末の史料では砂糖が加えられている。何を加えるかを含めて地域差が見られるが、それは甘味をつけるというより、塩角を取り、醤油の品質を高めるための調整を目的としたともいえよう。

1877年、第1回内国勧業博覧会が東京上野で開催され、しょうゆを出品するために、品質を改良しようとする機運が生まれた。しょうゆの試験場で科学的なしょうゆ研究が盛んになり、醸造学の研究や圧搾機の改良など、機器や設備面での充実も進んだ。いっぽう、原料についてみると、大豆は、江戸時代に引き続き国産が用いられていたが、明治後期頃からは中国東北部から入荷するようになる。また小麦は、大正期にカナダ、アメリカなどからの輸入が始まった。明治後期から大正期には、醸造業者の合併などによる大規模なしょうゆ会社の成立による近代的工場での製造も広がる。

しかし、戦時体制が進行するにつれて、原料の高騰や不足が生じた。それ以前から中国から入荷した搾油後の脱脂大豆(板粕)を利用して、すでにしょうゆの試醸も行われ、1930年以後には、一部で使用されたが、食料統制がはじまる1940年以降には、しょうゆ原料として脱脂大豆のみの配給となり、伝統的な大豆と小麦による醸造しょうゆはほとんど姿を消すことになる。

いっぽう、すでに小麦の麩質、脱脂大豆などを塩酸等で分解して調味料を得る方法は、アミノ酸業界で開発され、しょうゆの加味としても醸造家にも販売した。しかし、経済的に合わないこともあり、1936年には、その分解残液を精製したしょうゆ代用のアミノ酸液が開発され、脱脂大豆中の糖分を添加することで、品質が向上し、アミノ酸液を添加したしょうゆも生産された。しかし、人びとの食料が逼迫した1943年には、脱脂大豆の配給がなくなり、製造をストップせざるを得なくなった。しょうゆの原料としての小麦も使用がほとんど出来なくなり、製粉率の低いフスマを効果的に利用することも試みられた。

さらに、しょうゆの搾り粕も物資の乏しい時期には有用な代用として注目された。搾り粕は、圧搾技術が不十分だった時代、江戸時代から番しょうゆと呼ばれた下等しょうゆの原料として使われた。また、明治期の手書きの写本「醤油製造方法」にも何種類かの番しょうゆの製造方法が詳述されているが、その中には砂糖や蜜を加味したものがみられる。第二次大戦中も搾りかすに残存する窒素成分を化学の力を借りて回収する技術の研究が行われ、「更生醤油製造法」、「新式1号醤油製造法」などが開発された。

終戦直後も食料統制が行われていたが、1948年、GHQ(連合国総司令部)により、大豆ミールを放出する方針が出された。当初は、大豆ミールの有効活用に重点が置かれたために、醸造等に時間のかかるしょうゆ業界には、わずかな配分しか予定されていなかった。しかし、キッコーマンが新式1号法に改良を加えた「新式2号醤油製造法」と称する方式を開発し無償で業界に公開したことにより、多くの配分が認められ、醸造醤油の歴史的危機が回避されたとされる。

1950年には大豆、1952年には小麦の統制を含めほとんどの統制は解除された。1955年になり、N.K式タンパク質原料処理方法という新しい技術が開発、公開されると、伝統的な本醸造によるしょうゆづくりが再興した。しかし、戦中と終戦直後の原料不足やたびたび改訂された規格等により、地域の醸造所が全て本醸造の製造に戻ったわけではなく、様々な事情の中で、醸造設備を無くしたところもあり、混合しょうゆ、だししょうゆなどの非しょうゆを含めた多様なしょうゆづくりを工夫することで、戦後のしょうゆ経営を維持発展させてきたところも多かったと考えられる。

意外に多かった混合しょうゆの地域分布

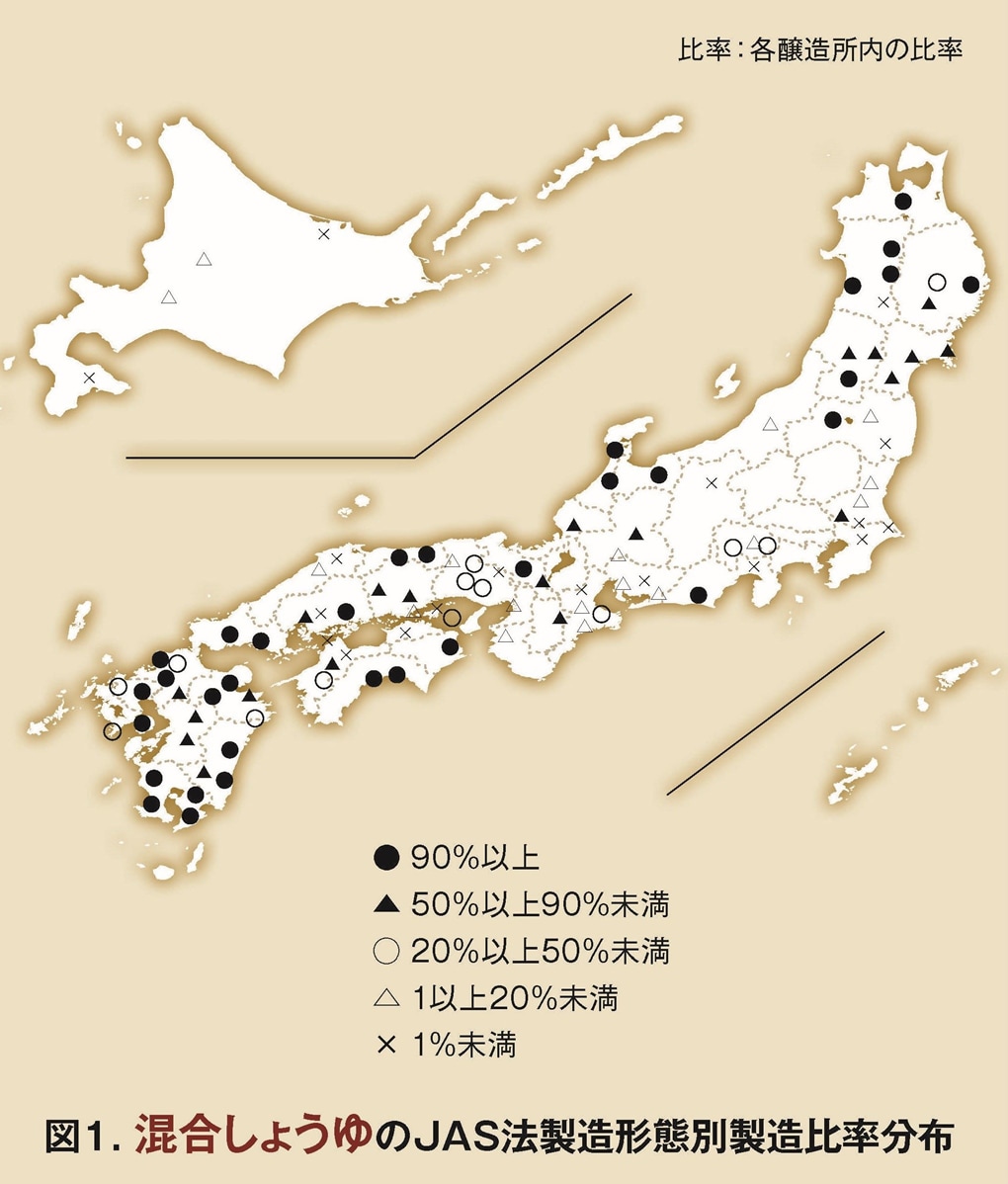

調査した各醸造所内のしょうゆのJAS製法による分類のうち、混合しょうゆ(生揚げしょうゆにアミノ酸液などを加えて調整したしょうゆ)の分布を図1に示す。比率は、各醸造所内で製造される製造方式(本醸造・混合醸造・混合)の混合しょうゆの比率を示しており、生産量を示すものではない。生産量で見れば、全国のしょうゆの約8割が本醸造しょうゆである。

図を見ると、九州は、各醸造所の50%以上の製造を混合しょうゆとしているところが多い。また、東北、北陸、中国・四国も混合しょうゆの比率が高い醸造所が多い傾向が見られる。さらに、混合醸造は、島根、愛媛、香川などの一部に見られるほかは、ほとんどつくられていないので、混合しょうゆの比率が少ない地域、すなわち北海道、関東、甲信越、愛知、三重、兵庫などは、本醸造の比率が高い地域といえる。

ヒアリングでも九州の多くで甘味のあるしょうゆが多い傾向が見られるだけでなく、愛媛、高知などの四国、富山など北陸でも甘いしょうゆが確認され、混合しょうゆの比率の高い地域とほぼ一致した。

混合しょうゆには、アミノ酸液や酵素分解調味液などだけではなく、甘味原料が添加されている事例が多く見られる。例えば中国地方の混合しょうゆのラベルをみると、アミノ酸液、脱脂加工大豆、小麦、食塩のほか、糖類(砂糖、ブドウ糖果糖液糖)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア)、カラメル色素、増粘剤などの記載がある。複数の甘味や酸味などをブレンドして微妙な味の違いを調整することで、地域の好みに合う工夫が行われたと思われる。筆者自身も島根県の古くから営業しているすし店で味わった、のどぐろの煮物のしょうゆについてたずねたところ、地元の混合しょうゆを使っているとのことであったし、地元の別の外食店で味わった刺身も甘味を持つとろみのある混合しょうゆで、地元しょうゆとしてお土産にも販売していた。戦中や戦後の混乱期に経験した製品の品質を少しでも高めるための工夫は、戦後、混合の仕方で味の調整ができる混合しょうゆを各地の味として受容・定着していったともいえよう。

種類別に見たしょうゆの分布

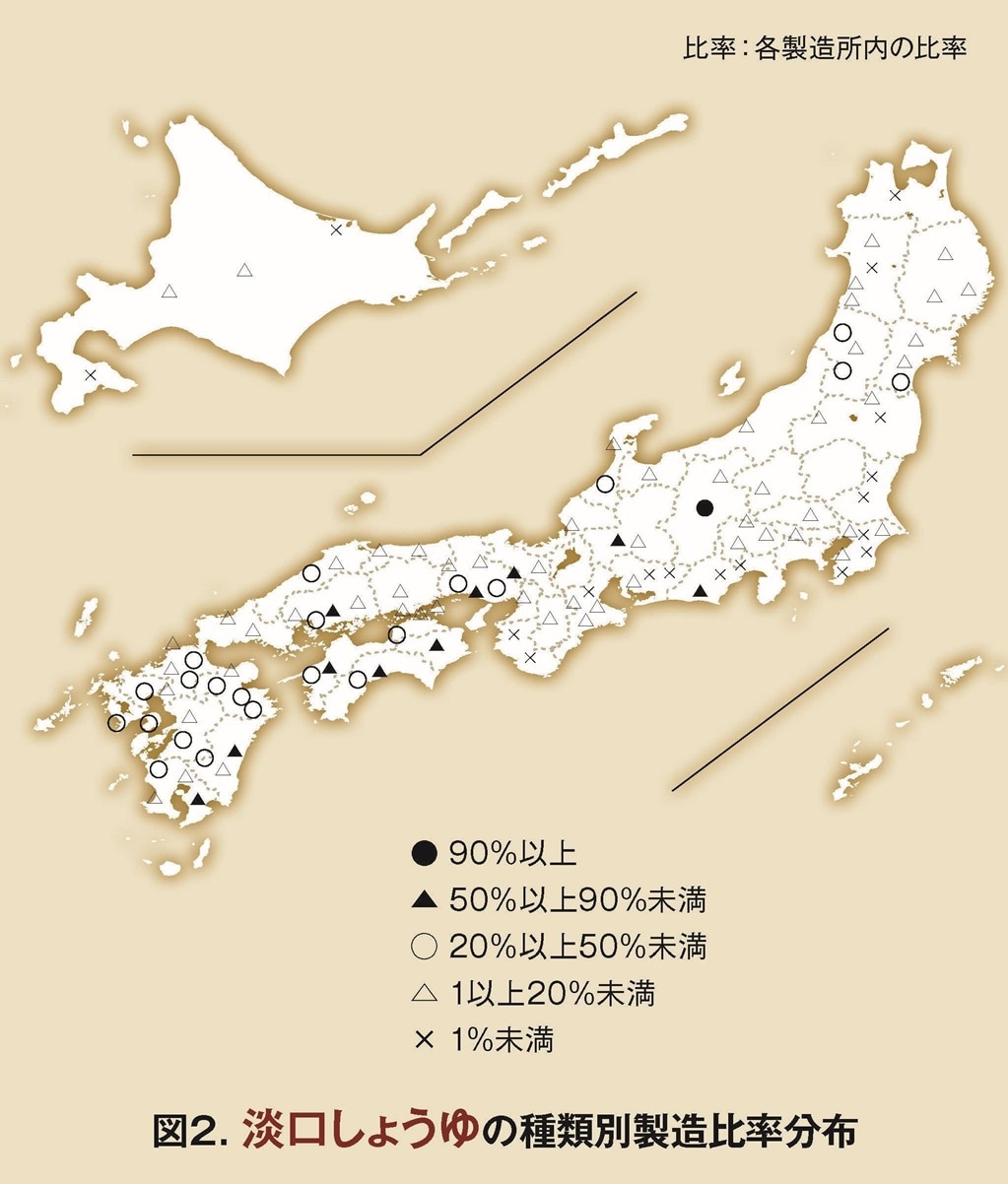

次に、しょうゆのJASによる種類別(濃口、淡口、再仕込み、たまり、白)にみた各醸造所の製造比率のうち、図2は、淡口しょうゆの比率分布を見たものである。濃口しょうゆは、全国に分布しているが、淡口しょうゆは、当初、関西に集中しているのではと考えられた。しかし、アンケートから見ると、九州、四国、中国地方などでも製造されている。

九州におけるヒアリングでも、刺身しょうゆは、甘みのある濃い粘性のあるしょうゆを使うが、煮物には、淡口を使うところも多く、使い分けをしているという。宮崎では8割、鹿児島では6割を淡口の製造にあてているところもある。

いっぽう、たまりしょうゆは、岐阜、愛知、三重に集中しており、ほかに大阪にあるが、他の地域ではほとんど製造されていない、地域性が極めて明確なしょうゆである。この地域は、豆味噌文化を持つ地域と重なり、いずれも始原的調味料文化を継承している地域ともいえる。白しょうゆも地域が限定され愛知県の碧南に見られるが、ほかは、わずかながら群馬、千葉、埼玉に見られた。再仕込みしょうゆも中国地方にやや見られるほか、静岡などにあるが、他のほとんどのところでは生産されていない。

多様なしょうゆ製造と非しょうゆの製造

これまで、いくつか特徴あるしょうゆの地域分布を見てきたが、しょうゆ醸造所で生産される醤油の生産量は、かなり異なり、千葉、愛知、三重、兵庫、香川などのような大規模な醸造所と、地域の小規模な醸造所とでは、比べ物にならないほどの格差がある。しかし、小規模なところでも、少しずつではあるが濃口、淡口もつくり、本醸造、混合の両方を生産するなどのほか、しょうゆだけでなくめんつゆなど非しょうゆの製造に力を入れているところも多くなっている。

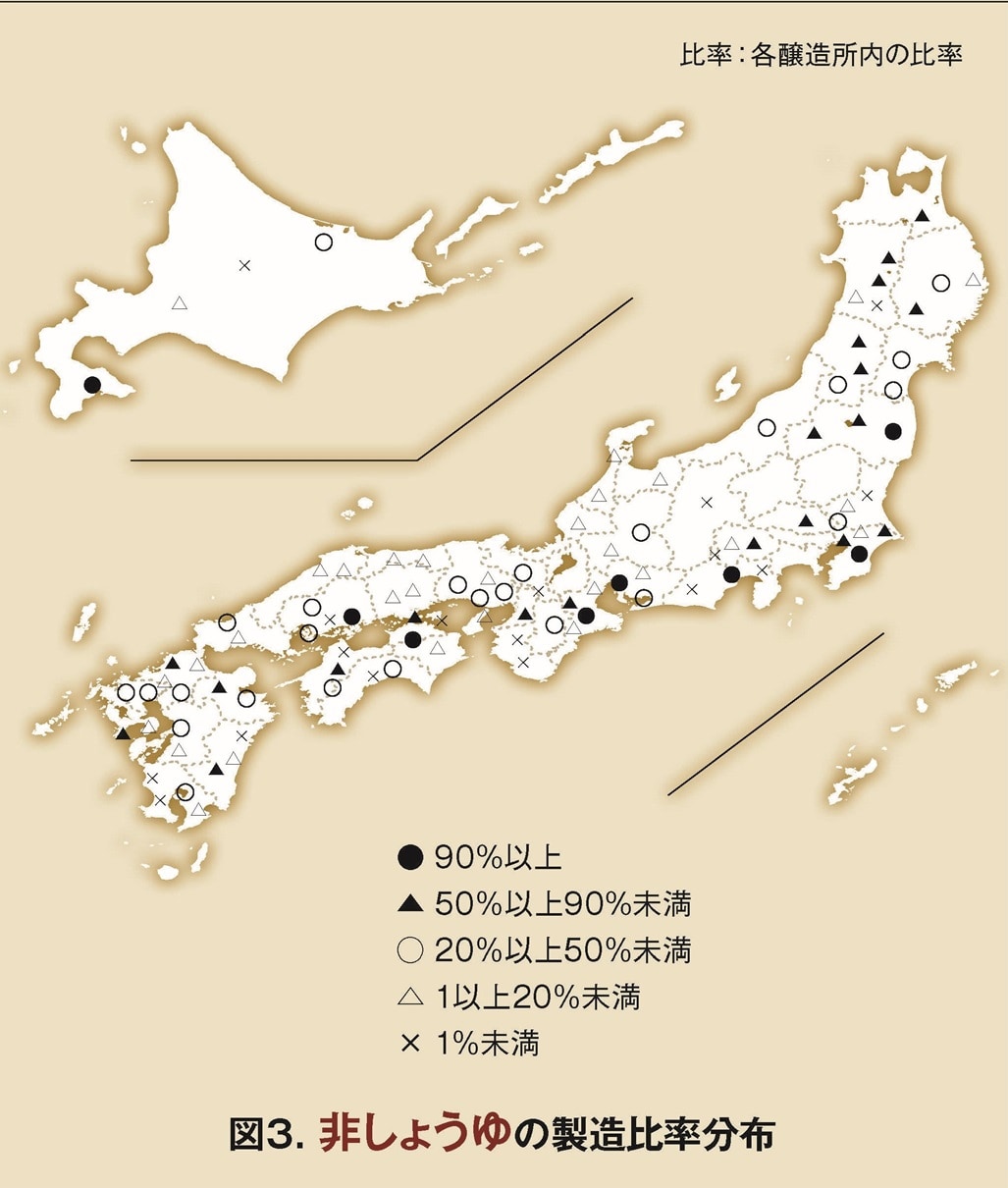

図3は非しょうゆの比率の分布図である。北海道の昆布しょうゆ、東北地方のだししょうゆなどが知られているが、太平洋側の各地の比率が高い傾向が見られる。各醸造所の主力商品も昆布しょうゆ、えごましょうゆ、鰹節だししょうゆ、つゆなどが見られる。そのいっぽうで、蔵造り、丸大豆しょうゆなど本醸造を主力商品としたところ、混合上級規格のしょうゆを主力にし、7割を県内に出荷する一方で、濃口本醸造も県外向けに重要視して製造しているところもある。

また、使用する側から見ても、どの料理にも同じしょうゆを用いているとは限らない。前述した九州の例のように煮物と刺身で淡口と濃口を使い分けている例は、高木亨「醤油の好みと地域特性」のアンケート調査(2005)にも見られる。東北、関西、中国、四国、九州に使い分けが多く見られ、刺身は濃い刺身しょうゆや甘口のつけしょうゆを使い、煮物、汁などには淡口しょうゆ(九州、四国、中国)を使い、関西では煮物に濃口か淡口を、刺身にはたまりを使うところも見られる。これに加え、最近は、めんつゆ、だししょうゆなどをしょうゆ代わりに使用することが増加している。

このように、時代によるしょうゆ製造の変化により、人びとのしょうゆへの嗜好も変化した。とくに戦後の食生活の変化は、本醸造しょうゆへの「本物」志向の立場と同時に、伝統的な嗜好と関連して定着した混合しょうゆの甘味を含む味への愛着を志向する立場が混在し、さらに生活スタイルの変化により、簡単に味を調整できるだししょうゆなどのへの志向が加わり、外食店はもとより、個人の中でも時に応じ、料理の違いに応じて多様なしょうゆを求める時代にあるともいえよう。

島根県生まれ。

お茶の水女子大学家政学部食物学科卒業。博士(教育学)。東京家政学院大学教授を経て現在、同大学名誉教授・客員教授。専門は、食文化史・食教育史・調理学。

主な著書に、『家庭料理の近代』(単著)、『和食と食育』(編著)、『日本の食文化史年表』(共編)、『日本食物史』『おいしい江戸ごはん』(共著)等