研究機関誌 「FOOD CULTURE No.31」中国語「醤油」事情

中国語「醤油」事情

味噌と醤油

醤油は味噌から生れたものである。「味噌」の語源については諸説あるが、先行語形のひとつに「未醤(みしょう)」があり、8世紀の正倉院文書に使われていることから、かなり早い時代からみそがあったことが分かる。現代語の「しょうゆ」と「みそ」では共通点は見られないが、「醤」を介すると両者はつながる。江戸時代の百科事典『和漢三才図会』の醤油の項には「倭名比之保、本邦俗加油字。其未搾者為醤、似為二物」(日本語ではひしおと云い、俗に油の字を加える。搾っていないものが醤で、別々の物のように見える)とある。「似為二物」は「本当は同じ物である」と読むのであろう。つまり、みそをしぼったのがしょうゆということになる。これに対して、現代中国語では、みそは“醤jiàng”、しょうゆは“醤油jiàng yóu”といい、つながりは明らかである。

さて今日の醤油にはほとんど油は含まれていない。ではなぜ「油」という字が使われているのか。おそらく昔の醤油には油分が含まれていたのであろう。大豆を発酵させる過程があるのだから大豆油が出てくる。いわゆる「しょうゆ油」である。現行の製造プロセスでは「しょうゆ油」は分離されて燃料や肥料などに回され、醤油に残る油は極めて微量である。これをどのように説明するか。ほとんどの辞書には言及がない。わずかに『キッコーマン株式会社百年史』では「『油』は油分ではなく『とろりとした液体』を指し」とあり、『岩波漢語辞典』1987でも「液状のあぶら。あぶらのようにとろりとした液体」とあり、ともに「醤油」のための解説のように思われる。中国語の辞書でも同様で、わずかに『同音字典』1956に“称調味品的汁液”(調味料の汁)とある。例に“醤油”と“滷蝦油lǔxiā yóu”が挙げられている。後者は小えびを挽いて糊状にして塩を加えた調味料(滷蝦)の上澄みを指し、“滷蝦”と“滷蝦油”は“醤”と“醤油”の関係に同じである。

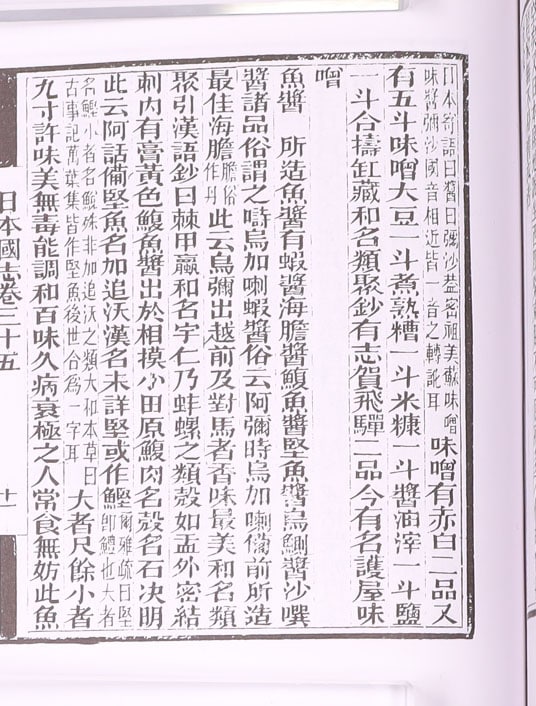

上記『百年史』に「醤油」の出現という見出しで、「今日に至るしょうゆはいつどこで生れたのであろうか。中国には14世紀ごろの料理書『易牙遺意(えきがいい)』に「豆醤」とその製法のほかに「醤油」の製法(醤油法)が記されている」とある。該当箇所には『中国食経叢書』収集の影印が用いられ、読みにくいところはあっても貴重な書影である。

ただ問題は「14世紀ごろ」の記述である。確かに『中国食文化事典』1988には「元代末期か明代初期」の料理書とあり、歴史書には1368年に元朝が亡び明朝が建国とあるので14世紀は妥当な数字であるが、『食経叢書』に収められた現存する最古の醤油資料とされる『易牙遺意』は明代万暦年間刊行の『夷門広牘(いもんこうとく)』1597に収録されたもので、同時代の資料ではなく、いわば後世資料なのである。小稿では、『食経叢書』所收の資料を中心に中国語「醤油」の歴史を述べる。

同時代資料としての日本側資料

『易牙遺意』の「醤油」より古い記述として林洪『山家清供(さんかせいきょう)』が挙げられたことがある。鈴木博1988では南宋末期1266年前後に刊行された本書の「山海兜」という料理名の用例を「醤油」の初出としている。これに対して中村喬1995は、その記載があるのは『夷門広牘』所收版で、14世紀の元末明初刊行の『説孚(せつぷ)』所收版にはその言葉がみられないことを指摘している。『食経叢書』には後者の影印(醤油不使用の版)が収められている。「醤油」の出現を13世紀にするのは早すぎるのである。また『易牙遺意』に先行する資料として『漢語大詞典』1992の「醤油」の項も注目された。そこには、宋代の蘇軾『格物粗談・韻藉』“金箋及扇面誤字、以釅醋或醬油用新筆蘸洗、或燈心揩之即去”が引かれ、「醬油」は墨書された字を消去する際に用いるとある。この資料も同時代資料ではないことは中村喬1995で明らかにされており、何よりこの墨字消しの醤油は今日の調味料ではない。果たして高濃度の酢や醤油(おそらく醤の上部に浮いた油成分と思われるが)で墨字が消せたのであろうか、真偽のほどは分からない。さらに田中静一1987では『易牙遺意』と並んで1300年頃の『雲林堂飲食製度集』も醤油の初出としている。本書も『食経叢書』に収められているが、これも同時代資料とはいえず、後世の明代に刊行された碧琳瑯館叢書1554(編纂者跋文の年)所收本が今日に伝来している。以上の中国側の資料からみる「醤油」の初出は15世紀までさかのぼることはない。これに対して『百年史』が述べるように、日本側の資料では「シヤウユ」が文明本節用集(1474頃)に「漿醤」の読み仮名として附されている。漢字との対応は見られないが中国語の「醤油」という二文字が想定される。「醤油」という漢字と「シャウユ」という読みがセットになるのは『易林本節用集』(1597)を待たねばならないが、どちらも同時代資料であり、中国では散逸してしまった資料が東国の日本に記録されていることは注目されてよい。中国語史でいう周辺資料である。

ただ今後の調査で調味料として醤油の用例が中国側の資料に発見されることは大いに考えられるし、大いに期待したい。醤油という言葉がどのように日本に伝来したのか、留学僧などの人的交流に依るものか、日明貿易の交易品目に依るものか、今後の調査が待たれる。日本では「しょうゆ」が受容される前には、「唐ミソ」とか「唐ミソの汁」などと呼ばれていた。こうした和語に対して漢字音で「しょうゆ」が使用されたのは、今日見られるような味噌と醤油の分化を意図したものであると思われる。

明代の「醤油」

『食経叢書』には明代の資料として『便民図纂』『居家必備』『易牙遺意』『遵生八牋』『食憲鴻秘』の5点が収められている。明代に限ったことではないが中国知識人の伝統的な著述姿勢には「述べて作らず」という考えが見てとれる。今日でいう著作権がないということである。先行する文章を、原作者名や原書名を記すことなく引用して自説とする。しかし後世の研究者が、恐らくネタ本にしたであろう書籍と比べると無断引用は明らかになる。こうした書誌研究の労作として篠田統1976がある。そこには『便民図纂』は「先行食経からの失敬ばかりで、新味はほとんどない」、『居家必備』は「食品関係の本をごちゃごちゃに突きまぜた俗書」などと手厳しい評価が見られる。『易牙遺意』の「醤油」についても「黄豆一斗・塩六斤・水多めに仕込むと、豆は下に沈み、油は上に浮くとある。これが今日いう醤油なのか、油だけなのかはもう少し検討を要する」とあり、これまた慎重である。『遵生八牋』は万暦19年(1591)の序をもつ本で、内閣文庫や京大人文研に所蔵され、同時代資料として信用できる。前者蔵本の「肉生法」(豚肉のあえもの)には「醤油」の用例があり、中村璋八2012には「精肉を細く薄く切り、醤油で洗い、熱した鍋で強火で炒って血水をとばし、肉の色が微かに白くなったら…せん切りにする」とある。「醤油で洗い(原文は醤油洗浄)」という使い方には調味料としての醤油と多少の違和感はあるが万暦年間には「醤油」が登場していたことは見てとれる。『食憲鴻秘』は『中国烹飪文献提要』1897や『中国烹飪百科全書』1992などでは清代の料理書とされている。『食経叢書』には写本が収められており、その「醤之属 醤油」に「醤を竹べらで甕に詰め込み、上部を醤として貯蔵し、醤油を滴らせる。あるいは絹の袋に入れて漉す」とその製法が載っている。

明代に「醤油」が使われていたことは料理書だけでなく、万暦年間の世相を写実したといわれる『金瓶梅詞話』からも分かる。しかも上述の数々の醤油記述が製造法についてであったのに対して、本書には料理名に「醤油」が使われている。第52回には4種の酒のさかな(多くは野菜の漬物)のひとつに「醤油浸的鮮花椒」(醤油につけた粉末の山椒)があり、第54回にも「醤油浸的花椒」があり、第61回には「四十個大螃蟹都是剔剥浄了的…香油煠、醤油醋造過、香噴噴酥脆好食」(剥き身にした蟹がごま油、醤油、酢で調理され、香ばしく美味である)との記載がある。小説の時代設定は宋代であるが、醤油の使われ方は明らかに明代万暦年間の情景である。

「醤油」以前の名称

『食経叢書』には清代の食経が7点収められている。そのほとんどに「醤油」が見られる。『養小録』の注釈書には中山時子1982があり、その「豆醤油」(豆製の醤油)の項に「日にさらして赤く変色したら…[醤(みそ)を]すのこのような細い竹ひごのざる…の上に置いて醤油をしたたらせる」と訳され、またその「醤油」の注釈に「味噌と醤油は現在はっきり区別されているが、醤の歴史は古く、醤の汁を醤油として使用するようになり、別々に製造したものでなくとも、同じかめの中で底に澱んだ濃厚な部分、上澄みの薄い部分をそれぞれ適した料理に調味料として用いたもののようである」とされている。簡潔で要を得た注釈である。中国では味噌と醤油は、いわば「未分化」だったのである。未分化でも一向に困ることはなかったのであろう。日本側の間接資料では15世紀、中国側では16世紀には調味料と思われる「醤油」の二文字が出現したが、現在の中国語「醤油」に直結しているわけでない。「醤油」に取って代わるべく、上品な名称が清代に登場したのである。

醤油という醤の上澄み(もしくは搾り汁)は、古く5世紀に書かれたと推定され、世界最古の農書である『斉民要術』には「醤清」という言葉で記されている。本書も『食経叢書』に影印があり「蒸缹・缹豚法」に「令用醤清調味、蒸之」とある。田中他1997では、子豚の蒸し焼きの作り方として「たまり醤油で味をととのえ、こしきで蒸す」との訳がある。「醤清」は醤の“清”であり、濃度の高い上澄みであろうことは容易に想像できる。

また「醤水」という言葉も見られる。『食経叢書』には入っていないが、14世紀北方中国の言語と生活を詳細に記述している『老乞大(ろうきつだい)』という会話書があり、その後の修訂版と区別するため『旧本老乞大』と呼ばれ、前世紀末には原書と推定される版が発見された。佐藤他2002では、肉の炒め方の記述「炒的半熟時、調上些醤水、生葱、料物打拌了」を「肉に半分くらい火が通ったら味噌の汁と葱と薬味を入れてかきまぜる」との訳がある。「味噌の汁」は苦労の訳のようである。「醤水」には訳注が付けられ、なぜ「醤油」と訳さなかったのかを『遵生八牋』を引いて説明されている。『遵生八牋』には「醤水」と「醤油」が使われているから「味噌の出汁か」としている。上述の繰り返しになるが『遵生八牋』の「生肉法」に「醤油」が使われている。もう一か所「醤蟹」(蟹の醤油漬け)にも「香油入醤油内亦可」(醤油にごま油を加えてもよい)と使われている。また「醤水」は「大熝肉」(豚肉の香辛料煮)に「先下熝料、次下肉、又次淘下醤水」とあり、「酥骨魚」(フナの柔らか煮)に「用醤水酒少許、紫蘇葉大撮、甘草些少」とある。二つの「醤水」を中村璋八2012では、前者を「醤を水に溶いたもの」、後者を「醤、水」と訳している。訳し分けの必要があるのであろうか。これも繰り返しになるが、食経に限らず先行書籍から出典を示さない引用が多い。上に挙げた「醤油」の2例は『易牙遺意』に見られ、「醤水」の2例は『中饋録』に見られ、ともに『遵生八牋』に先行する書籍である。つまり「醤油」と「醤水」の違いは引用した資料の反映であり、「述べて作らず」で編集されたから異なる言葉が使われているにすぎないと考える。「醤油」と「醤水」は異なるものでなく、同じものであると思う。

今日の「醤油」に先行する言葉に「醤清」と「醤水」があったということである。

清代の「秋油」

清代を代表する料理書は間違いなく袁枚(えんばい)(1716-97)による『随園食単』である。中国を代表する書と言ってもよいかもしれない。これまで数多くの研究がなされ、日本でも3種類の邦訳がある。先駆的な翻訳には山田政平1955、文庫本にもなっている青木正児1958、中国料理技術選集に収められた中山時子1982がある。本書の「作料須知」(調味料を知ること)を青木訳では「醤(味噌)は伏醤を用い、まず甘さ加減をなめてみよ…醤には清(薄手)と濃(濃い手)の区別があり…蘇州の店で売る秋油(醤油)には上中下の三等あり」としている。「伏醤」には「夏の三伏を経た古い醤…これを『伏醤』と称するのであろう」と注釈をつけ、「秋油」については、「ある中国人の話に、山東では醤油のことを「抽油」という、「秋油」は「抽油」と音通であろうと。なるほど「抽豊」…を「秋風」とも書くから、この両字が音通することは明らかである。しからば「抽油」とは、醤から抽出した油という意味で、すなわち醤油なのである。以下の文に「秋油」とあるのは皆「醤油」と訳する」と、注釈としては珍しい長文の説明がある。本書には「秋油」が51例見られるが、「醤油」はわずか1例、それも「腐乾糸」(豆腐乾の糸切り)に「蝦子醤油」とあるだけである。同じく注があり「蝦子醤油」は「蝦油」のことであろうとしている。蛇足ながら、これは本稿冒頭の『同音字典』が挙げる“滷蝦油”のことであろう。また「秋」と「抽」の音通を考えると、現代中国語(普通話)では異音(qiūとchōu)であるが、『漢語方音字彙』に依ると温州では音が近い。地方によっては同音になるのである。さらに明代の筆記である陸容『菽園雑記巻六』には「秋姑」という老婆が夜半になると他所の赤子を食いに出かける話が載っているが、そこには「秋、北人読如篘酒之篘」と読みが示されている。「篘酒」とは「酒を汲む」の意、「篘」は「抽」chōuと同義である。陸容は太倉の人、現在は江蘇省、明代では北方でも「秋」と「抽」が同音であったことを示す例であろう。今日でも見られる伝統的な醤油の製造法に、搾る前のゆるい味噌に竹かごを埋め込んで、まわりからかごに浸みこむ液体(醤油)を桶ですくう工程がある。ここで言う「抽」や「篘」と同じ「すくう」動作である。

この動作命名に対して、山田訳では「秋油」について「醤が充分に熟(な)れてから則ち秋になって絞った醤油である。往々にして朱油と書く者も亦是である。秋と朱とは音が甚だ近いからである」としている。字面からの解釈で分かりやすいが、語源というのは突き止めることは難しい。また「朱油」は『中国菜譜 広東』の「潮州凍肉」の項に「珠油是潮汕地区的一種調味品、色沢近似深色醤油、味偏甜、主要用於調色」(潮州や汕頭(スワトウ)地区の調味料で色はやや濃く、あまく、色付けに使う)とあり、部首の有無の違いはあるが、これを指すのであろう。「朱油」は色彩命名といえる。

『随園食単』では「醤油」の使用は皆無に等しく、「秋油」が「醤油」に代わって使われている。次に多く見られる醤油の異称は「清醤」が21例、「醤水」が8例ある。前者は上述『斉民要術』の「醤清」と語構成が逆であり、異なるものとも思われるが「上澄みの醤」と「醤の上澄み」、焦点は違っても指すものは今日の醤油であろう。「醤水」も同様で「醤の上澄み」でよいと考える。一つの本の中にこうした言い方があることについて、中山訳本の巻末「用字について」には「醤は濃度の濃いいわゆるみそ、醤清は濃い醤油、秋油というのは濃度のうすい醤油、醤水・醤汁は、みその表面にたまった液状の汁の濃度によってこのようによばれているように思われる」とある。妥当な解釈といえよう。ただ続けて「みそとしょうゆがはっきりと区別された調味料ではなかったことを承知していただきたい」とある言及には再考の余地があるように考える。これまでいわゆる「未分化」であった“醤”と“醤油”を区別するために「秋油」という「醤」の字を使わない言葉で醤油を表現し、「醤油」という言葉を避けたと考えられるのではあるまいか。「秋油」、またその系統の「抽油」は本書に始まると思われる。

『食経叢書』に収める『醒園録』では「清醤」の例が多く「醤油」の例は少ない。また『湖雅』では「醤」と「醤油」が並列され、「双林志に云う、醤には白霜降と黒霜降の名があると。按ずるに麺醤があり、豆醤があり、麩醤がある。また清醤を醤油と云う」とある。双林志は浙江省湖州にある双林の県志である。『食経叢書』には未收であるが同じく清代の食経に『随息居飲食譜』があり、醤の項に「豆醤は金華、蘭谿で造られるものがよい。篘油は豆醤を最良とする。夏の暑いさかりの三伏に日にさらし、晴れた日は夜露[に注意する?]。晩秋の最初にすくったものが勝っている。秋油といい、すなわち母油である」とある。金華、蘭谿はともに浙江の町、ここでも「篘」が使われている。「抽」の本字であろう。

『食経叢書』に清代最後の食経として『食品佳味備覧』が収められている。『中国烹飪文献提要』では光緒年間(1875-1908)とするが、刊行年の記述はない。文中に「近頃、素火腿(大豆などで作ったハムもどき)が流行っている」とあることから、民国初頭の刊行と思われる。本書には「醤油」が1例見られる。「清蒸江揺柱湯好」(乾貝柱の蒸し料理はスープが美味い)に「塩を少し入れるだけ、油や醤油や酢を入れてはいけない」という割注がある。本書には「醤油」の用例だけでなく「紅焼(ホンシャオ)」という醤油で煮込む料理が挙げられている点に注目したい。「水鶏紅焼川湯皆好」と「脚魚紅焼清蒸皆好」があり、前者はクイナの醤油煮込みとすまし汁風スープ、後者はスッポンの油煮込みと蒸し料理がどちらも美味いという意味である。中国では紅は吉祥を意味する。日本では醤油はムラサキであるが、中国で料理に使われるとベニとなり、「焼」は日本では「焼く」であるが、中国では「煮込む、煮込んでから油で揚げる」の意味になる。「紅焼」の用例はもうすこし遡れる。張競1997では『滬游雑記(こゆうざっき)』1876に「紅焼魚翅」(醤油味のフカヒレ姿煮)、「紅焼雑拌」(醤油味の五目煮)があることを述べている。

清代には「清醤」「醤水」「醤油」などに加え新たに「秋油」が登場し、醤との差異化が定着しはじめたといえる。問題は、数ある言葉からどれを規範語とするか、である。すなわち「醤」の字を持つ語とするか「醤」を持たない語とするか。後者であれば「秋・篘・抽」、あるいは色彩の「紅・朱」、原料の「豆・豉」など考えられる。言葉の規範は「国語」の制定という近代国家の指標に関わり、日本が欧米を手本にしたように中国では欧米だけでなく日本も手本にした。

「舌尖上的中国」

2011年中国中央電視台で放映された大ヒット記録映画。中国の伝統的なしょうゆづくり。真夏の日差しを受けて発酵は進む。屋外での製造では雨や夜露を防ぐために蓋の開け閉めが毎日繰り返される。

日本の醤油事情の紹介

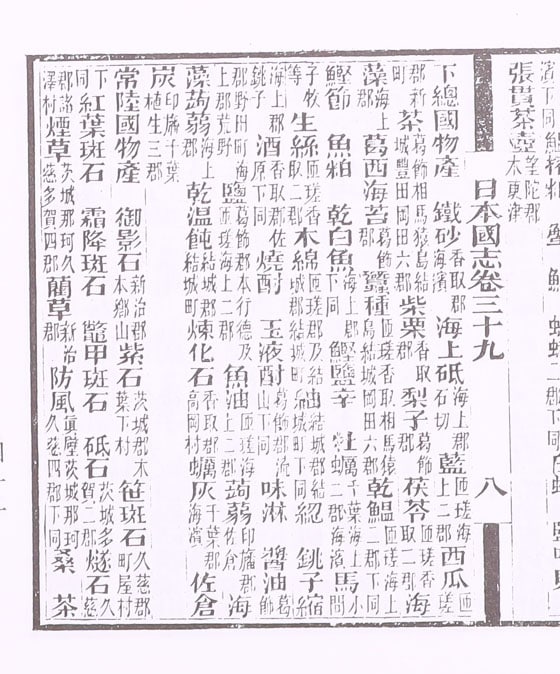

清末には日本考察に訪れた政治家や学者、日本生活を経験した留学生が多数現われた。そうした人々の読み物のひとつに黄遵憲『日本国志』がある。光緒13年と刊行年を記すが実際は数年後の1895年末から96年始めころに刊行されたという。その「礼俗志飲食」に「醤油 味噌」という項があり、二品の製造法が紹介されている。外交官である黄遵憲が『和名類聚鈔(わみょうるいじゅうしょう)』などの文献を編集して作成したものである。日本では早くから「醤油」という言葉に規範化されていた。日本の醤油が、醤油の名で中国大陸で販売されるようになるのはやや時代がくだるが、日本での生活経験者には「醤油」は、味は多少違っても親しみのある言葉であったと思われる。

辛亥革命で清国から中華民国に代わり、国語としての中国語が求められ、辞書が編纂された。最初に出来たのが『辞源』1915で、そこには「醤油」が収録され、「食品中用以調和鹹味之物」と説明がある。調味料として醤油が認定されたことになり、現代中国語の「みそは“醤jiàng”、しょうゆは“醤油jiàngyóu”」が定まったのである。魯迅には『集外集拾遺補篇』に収める1898年作の「戛剣生雑記」があり、そこには「秋油」使われている。「生の鱸(すずき)は新米と一緒に炊く。魚は切り身にして骨を取り除き「秋油」を加える。「鱸魚飯」という…林洪の『山家清洪』に入れてよい」とある。作家魯迅として登場する以前の記述である。清国から中華民国へと代わると「醤油」の使用が見られる。『華蓋集・“碰壁”之後』1925には「真っ白なテーブルクロスがすでにあちこち醤油のしみに汚れて」とあり、『故事新編・理水』1935には「金持ちの宴席には上等の醤油、フカヒレの水たき、なまこの和えものなどが登場した」とある。

明治維新後の日本を紹介した書。物産志には下総の国の物産に

「醤油 葛飾郡野田町 海上郡荒野」とある。荒野は現在の銚子である。

方言にみる「醤油」の多様性

標準語として「醤油」が選ばれたが、上述した数々の語形は消滅し「醤油」に統一されたわけではない。欧州とほぼ同じ面積の国土を有する中国には、北方語・呉語・客家語・粤語・閩語の五大方言があり、その主要な都市の言葉を収録した『漢語方言詞彙』1995を見ると20ヵ所の「醤油」事情が一覧できる。北方語や呉語では「醤油」が、客家語・粤語・閩語などの南方では「豆油」「豉油」が使われている。

西安では「清醤」が、成都では「豆油」も併用されている。20世紀初頭に編まれた『成都通覧』1901-02には「五味用品」の項があり、「紅豆油 白豆油 陳醋 酒酢…外来五味:温江白豆油 彭県、什邡紅豆油 簡州紅豆油…」と挙がっている。温江・彭県などは成都周辺の地名である。ここには「豆油」だけで「醤油」が見られない。もともとは「豆油」が使われ「醤油」はあとから入ってきた言葉であることが考えられる。西安の「清醤」も同様である。広州では「抽油」「白油」も併用されている。前者は「篘・抽」につながる言葉であり、後者は「濃度のうすい醤油」の色彩命名であろう。

古くから使われている「塩」や「酒」などは20ヵ所では語形は同じであるが「醤油」はいろいろな語形が見られる。そしてそれらは「醤」から分化した過程で生まれた姿を反映しているものと考えられる。

- 青木正児1958『随園食単』六月社、同1980『随園食単』岩波書店

- 佐藤他2002『老乞大』佐藤晴彦・金文京・玄幸子 平凡社 東洋文庫699

- 篠田統 田中静一1972『中国食経叢書:中国古今食物料理資料集成』書籍文物流通会

- 篠田統1976『中国食物史』柴田書店

- 鈴木博1988「中国食文化文献解題」『中国食文化事典』角川書店所收

- 田中静一1987『一衣帯水:中国料理伝来史』柴田書店

- 田中他1997『斉民要術』田中静一・小島麗逸・太田泰弘雄山閣出版

- 張競1997『中華料理の文化史』筑摩書房

- 中村璋八2012『遵生八牋』中村璋八監修 古田朱美・草野美保訳註 明徳出版社

- 中村喬1995『中国の食経』平凡社 東洋文庫594

- 中山時子1982『随園食単』柴田書店

- 中山時子1982『養小録』柴田書店

- 山田政平1955『随園食単』随園食単刊行会

- 『成都通覧』1901-02 傅崇矩 巴社書社

- 『キッコーマン株式会社百年史』キッコーマン株式会社 2020年

- 『金瓶梅詞話校註』岳麓書社 1995

- 『菽園雑記』中華書局 1985

- 『随息居飲食譜』中国商業出版社 1985

- 『中国菜譜 広東』中国財政経済社 1976

- 『中国烹飪百科全書』中国大百科全書出版社 1992

- 『中国烹飪文献提要』中国商業出版社 1897

東京教育大学文学部卒、筑波大学大学院。元筑波大学、現在日本大学経済学部非常勤講師。日本中国語検定協会監事。「中国の食文化が日本に与えた影響:日中餃子文化研究」(本誌2017 №27)、「餃子で客を迎え,麺で客を見送る」(『中国語の環』第117号近刊)