研究機関誌 「FOOD CULTURE No.33」メイドインブラジルの醤油

メイドインブラジルの醤油 日系醤油の誕生と可能性

Molho de soja(モーリョ デ ソージャ<大豆ソース>)からShoyu(醤油)へ

ブラジル料理と言えばシュラスコ(ブラジル風バーベキュー)のイメージが強い。ところが日本食ブームの影響で、シュラスコレストランの数よりも日本食レストランの方が多くなったと言われている。2022年の推定では、ブラジル全土で1300店舗にのぼる日本食レストランが存在する*1。さらに、そのシュラスコレストランでさえも、品揃えとして寿司や刺身を提供するのが当たり前になってきている。そして、その場に間違いなく置かれているのがshoyu(醤油)である。かつてはmolho de soja つまり大豆ソースと呼ばれていたが、現在ではshoyuで通用する。しかし、レストランをよく観察すると、テーブルには異なる2種類の醤油が置かれていたり、コーナーごとに違う醤油が配置されている場合がある。なぜ2種類なのか、あるいはコーナーによって種類が違うのか。そこに実は日本人移民との深い関係が潜んでいる。

移民と醤油

今から100年以上前、1908年にブラジルへ渡った最初の日本人集団移民、笠戸丸(かさとまる)移民の一人が、すでに醤油の生産を始めている。新潟県北蒲原郡中浦村(現在の新発田市)出身の神田栄太郎である。1914年頃、サントス市で商業的醸造を始めたパイオニアとされている。しかし、その人物像や製造の背景、どのような醤油だったかについては、何ら情報が残されていない。このほかにも、出版物に掲載された広告には、「藤澤」「黒島」「まるやま」などの醤油会社の名前が見られるが、それ以上の情報は残っていない。外国に渡った日本人移民にとって、食は大きな課題であったが、ブラジルでは米があったことでたいへん助かったとされており、半田によれば「味噌・醤油・米飯」という基本的食生活はかなり一般化していたらしい*2。

最初の醤油

商業的醸造の始まりは1914年頃であるが、そもそも初期移民たちは家庭においてどうしていたのだろうか。初期移民はもちろんもう生存されていないので確かめようがないが、現地の日系二世・三世に尋ねてみると、次のような返事が返ってきた。「醤油がなかった時代は、砂糖を鍋で焦がしてカラメルにしてお湯で溶かし、そこに塩を混ぜて醤油の代わりとして使っていた、と祖母から聞いた。」(ロンドリーナ、日本食レストラン経営、三世)。「大豆が手に入らなかった時代には、トマト醤油というものをつくっていたと母から聞いたが、それがどんなものかは子どもだったから分からない。」(プレジデンテ・プルデンテ、食品会社経営、二世)。 また、大豆の代用としてフェイジョン豆を使った「フェイジョン醤油」のつくり方が1928年に発行された邦字新聞に掲載されている*3。さらには、聞き取りを行ったおおぜいの日系人が証言しているように、現在でも味噌を自宅でつくっている家庭は相当数ある。そして自分の両親なり祖父母が家で自家製の味噌や醤油をつくっていたことを覚えている人も非常に多い。ごく当たり前のことだったことが分かる。この背景にはさまざまな要因が考えられる。

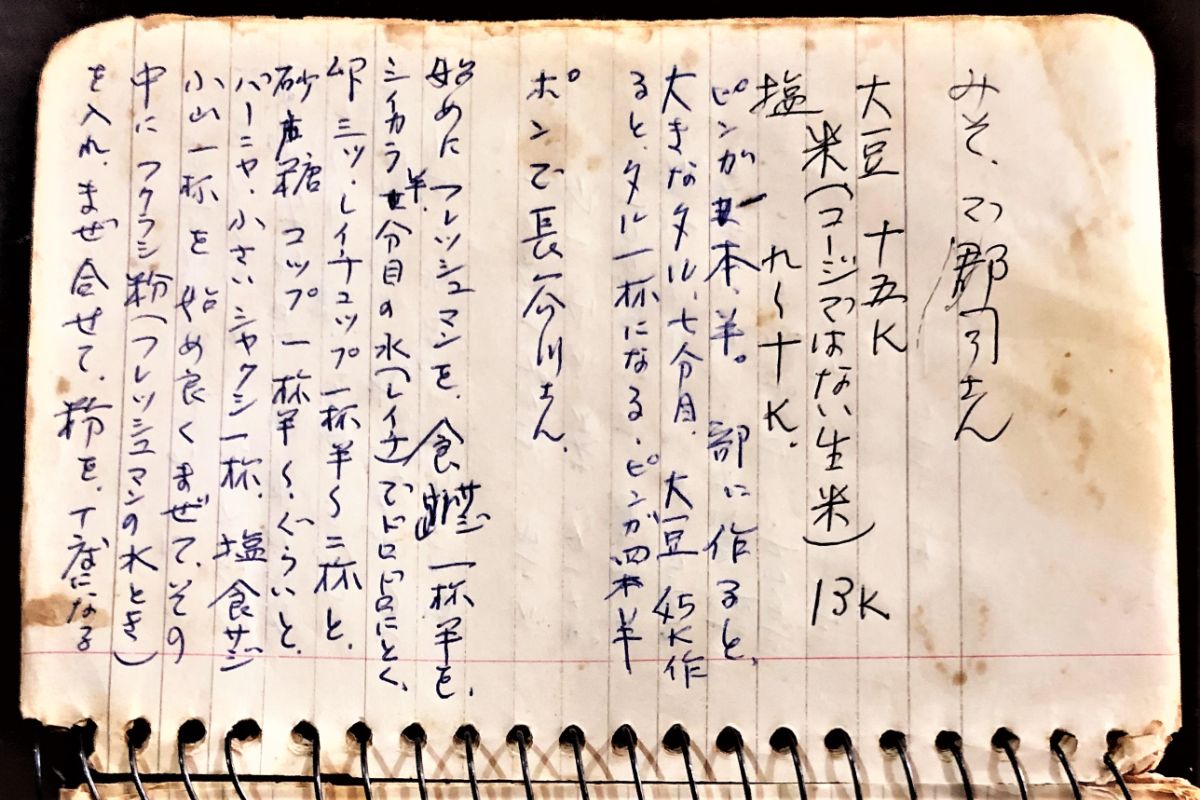

とりわけ日本との大きな違いは、土地の広大さである。とくに内陸部の農村地帯に入った日本人移民の場合、居住環境が日本とは全く異なり、お隣まで数km、町の中心部まで10数km、その間には林や畑が広がっているといった環境はごく普通であった。パラナ州アサイ*4在住の二世は、現在も町の中心部まで18kmの場所に住んでいるが、そこに移った当初は全くの原始林の中で、学校に通うにも片道4kmの道を歩かなければならなかった。途中には山がありサルの群れもいて、物を投げてきたり吠える声が聞こえて、怖くて仕方がなかったという。そのため学校まで辿り着けず、途中で弁当だけ食べて時間を過ごし、家に帰ったこともあった(アサイ、農業、二世)。今でこそ、自家用車を使えばそれほど時間はかからないが、数十年前は買い出しに町の中心部まで行くだけでも、徒歩か馬を使い一日がかりの仕事だった。またそもそも購入できるものは限られており、すべてを自給自足するのが当たり前の生活であった。それゆえ材料からつくり方まで、自分で何とかするしか方法がなかったのである。大豆や麹菌を持参していた人は、それをもとに味噌を仕立て、そこから溜まり醤油を汲み取って使った。持参していない人たちは、材料を分けてもらうか、できたものを分けてもらった。この習慣は現在も続いている、と言っても過言ではない。商業的醸造がここまで広がり、スーパーマーケットに行けば味噌や醤油は間違いなく入手できるし、流通網も次第に整備されてきた。入手は格段に容易になった。とはいえ、ローカルなレベルで「〇〇さんの味噌」がおいしいと評判がたてば、〇〇さんの味噌はローカルなブランドとして一定のお客や買い手がつく。シマダ家の味噌はこうした典型で、今では一回に600㎏ほどつくるという。スーパーにも置くようになったが、顧客の中心は顔見知りの知人や友人家族である。現在は義理の母から受け継いだ三世女性がその仕事を担っている。常に改良を心がけているので、最初のレシピとは異なるが、義理の母が当初使っていた手書きのメモも残っている。また、同じくアサイの二世は「味噌のつくり方を知らなかったおばあちゃんは、先輩移民からこんなふうにしてやるんだと教わっていた。」と思い出を話してくれた(アサイ、農業、二世)。

|

「味噌はまず最初にお米で麹を作りなさい。麹ができる頃になると、今度は大豆。大豆は洗ってうろかして(水に浸けて)おいて、頃よく炊いて。あんまり過ぎたら、今度は潰す時にたいへんだから、ええ頃合いにして、しなさい。」「そう言われて私もすいぶん豆挽きを手伝った。」「その挽いた豆と置いておいた麹、それと塩を混ぜて。そしてお酒でも入れたらおいしいんだけどねって。でもお酒はなかなか買えない。そしたら、ブラジルではサトウキビから作るピンガ(サトウキビを原料としたブラジル原産の蒸留酒)をちょっと入れて。そうすると早く発酵しておいしくなるんだと言われた。」「醤油の場合は、大豆を炒って置いておき、米で麹を作って。できた麹を、しまっておいた大豆とを混ぜて、木の桶に入れて塩を混ぜた。塩の分量も教えてもらっていた。そして水を注して、毎日長い棒で混ぜていた。」 |

このほかにも、アサイの三世の話では、おいしいという評判が親戚知人に広がって、その依頼が増えると需要に対応するために、「一家族当たり20㎏ほど渡していたので、おばあちゃんが家で味噌づくりにbetoneira(ベトネイラ:コンクリートミキサー)を使って材料を混ぜていた。」という(アサイ、レストラン経営、三世)。このようにして、現在でも味噌をはじめとしてカリントウなどの菓子を家庭でつくり、周りの人たちに提供および販売する人たちは一定数存在する。家内工業であり作業場は家庭の広めのキッチンで工場はない。その販売範囲はごく限られたローカルエリアであり、ピンポイント営業である。

ブラジル製醤油の現状

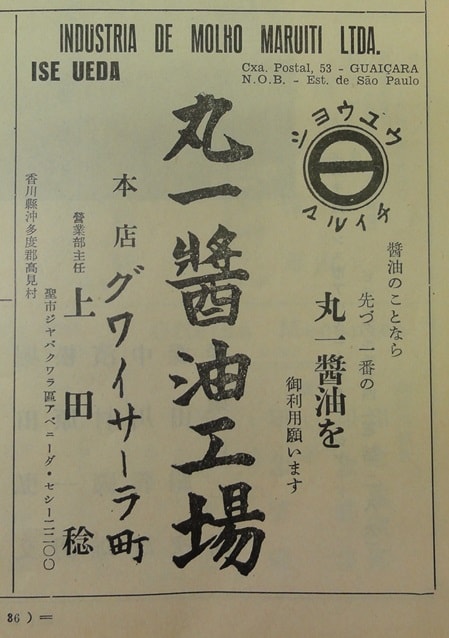

現在、醤油は日系人が経営する食品雑貨店や、少し大きなスーパーマーケットへ行けば、さまざまなメーカーおよび種類さらにサイズの醤油ボトルが店頭に並んでいる。そのほとんどがブラジル製、それも日系製造会社による醤油である。主なブランドは、さくら醤油、ひのもと醤油、丸一醤油、ミツワ醤油、東山醤油などである。そこに最近、日本からキッコーマンやヤマサの醤油が進出している。これらの醤油は所狭しとばかりに棚に並んでいる。醤油の消費者の中心はやはり日系人である。しかし日系人はブラジル全体人口の1%未満であることを考えれば*5、非日系人の間でも購入者が増えていることは間違いない。日系人経営の食品雑貨店で、店主に消費者の醤油の好みについて尋ねてみると、興味深い返事が返ってきた。「私は日本でもデカセギとして働いた経験があるので、日本の醤油も知っていて日本の醤油はおいしいと思う。けれど、ブラジルの醤油と比べると、確かに塩辛いと感じる。」どの醤油が売れ筋かと尋ねると、「最初から特定のブランドを求めて買いに来る人ももちろんいるが、どれがおいしいかと尋ねられることもあるし、どれが一番安いかと聞かれることもある。」また、「値段を考慮しないのであれば、キッコーマンがおいしいと勧めることもあるが、3倍ほどの価格になるので、勧めにくい側面もある。一番安い醤油を求めてくる人には、もちろん何も言わずに安い醤油をお渡しする。」(クリチーバ、食品雑貨店経営、三世)。独立行政法人日本貿易振興機構の2022年6月調査では、ブラジルで販売されている醤油を11種類紹介しており、一番安価な醤油と輸入品の高値の醤油では7倍の価格差がある。 ブラジル産最安値は10レアル程度であるのに対して、日本産最高値は70レアル(ともに1リットル)を超えている(当時の為替レートは1レアル=26.5円)。そこで、出会う日系人に片端からどの醤油を自宅で使っているかと尋ねてみると、回答はまちまちであった。いつも決まったブランドの醤油を買うという人は少なかった。安売りしている時に、その商品を買うという人もいれば、味の違いは分からないと正直に答える人もいた。要するに、強い拘りがあって特定の醤油を必ず買う、という人は少ないのではないか、という印象を受けた。

日系醤油会社の歴史

筆者は2022年11月、現存する主な日系醤油メーカー5社 (さくら醤油、ひのもと醤油、丸一醤油、ミツワ醤油、東山醤油)の社長あるいは代表者の方にインタビューする機会を得た。そして以下6つの質問を行った。このほか、インタビューは実現しなかったが、MN醤油からは文書による回答を得た。その目的は、これらの醤油が日本の醤油の何らかの伝統を受け継いでいるのか、あるいはまたどんな特徴が見られるか、という疑問を解明するためであった。

- 1醤油の製造を始めたきっかけ

- 2創業者の出身地

- 3当初の困難

- 4日本の専門家との情報交流

- 5日本の醤油とブラジル産醤油の違い

- 6ブラジル人消費者の好みとその変化

以下はその詳細である。

醤油の製造を始めたきっかけ

意外なことに、どの会社も創業者は醤油製造の専門家ではなく、特別な知識があったわけでもなかった。上記のように、戦前移民のほとんどは味噌や醤油を自宅でつくっていた。つくり方を知らない人もいたが、周りには誰かしらつくっている人がいて、見様見真似で何とか過ごしていた。そうせざるを得なかったのだろう。しかしこの事情は、どうやら海外の移民社会に特有なことではなく、日本においても戦前は自家製醤油がかなり一般的で、全国的に購入醤油が一般化するのは1950年以降であったようだ*6。ブラジルで醤油会社を始めたきっかけは、広がる需要に応えることであり、そこに商売としての可能性を見出していたからであった。

さくら醤油の創業者中矢末吉(なかやすえきち)は、愛媛県松山市出身で1932年にブラジルに渡っている。コーヒー農場での仕事で身体を壊し、1940年にサンパウロ市に移った。その頃、サンパウロ市にはすでに日本人がおおぜい生活していた*7。日本人の店で仕事に就くと、誰かが味噌と醤油をつくってくれないと困ると言われて、末吉が始めたという。その当時、ある程度の日本人移民が集まっている農村地帯は植民地と呼ばれていたが、植民地ではいつも誰かが味噌・醤油をつくっていた*8。だから自然と覚えたのだろうと息子で現社長のレナット・ケンジ・ナカヤ(以下、ナカヤ。1944年生まれ、 二世)はいう。

ひのもと醤油の創業者の一人、福原憲一(けんいち)は福岡県遠賀郡折尾町(現在の北九州市八幡西区)出身で、13歳の時に叔父福原政雄・叔母トモとともに、1913年ブラジルに渡った。しかし叔父叔母は病を得て帰国しブラジルに単身残った。憲一は起業家精神にあふれ、メントール加工工場をつくり、1948年には飲料工場を購入して事業を興していた。 1957年に醤油の製造も始めた。「醤油のつくり方を知っていたわけではなかったが、あの頃は醤油も味噌もほとんど自家製だったので、周りの誰かから聞いてつくり始めたのだ思う」と、息子で現社長のカズオ・フクハラ(以下、フクハラ。1939年生まれ、二世)は語っている。

丸一醤油の創業者上田盛一(せいいち)は、香川県仲多度郡高見島村(現在の多度津町)出身で1926年ブラジルに渡った。盛一は体が弱く農業に向かなかったことから、新しい事業を目指して一度帰国した。「ノロエステ線3千家族に醤油屋2軒では足りないはずだと考えて」*9、香川県小豆島の醤油蔵で醸造法を学んでブラジルへ再渡航する。1930年にグァイサーラで丸一醤油を創業すると、戦後の1953年頃からサンパウロ市へ出荷するようになった。1960年には同市イピランガ区に工場を建て、「破天荒」というブランドの醤油を広めていった。ちなみに、この「破天荒」はかなり甘い醤油で、現社長のサムエル・ブヨウ(以下、ブヨウ。1961年生まれ、二世)によれば、ブラジルは九州地方出身の人が多いので、甘い醤油が広がったのかもしれないとのことで、「これがいい」という一定の固定客がいて助かっているという。丸一醤油は1970年代に経営に支障が生じて、1972年に武用(ぶよう)家へと引き継がれた。サムエル・ブヨウの父と母方の祖父が受け継いだが、ブヨウの父は日本で醤油屋をやっていた経験があった。

ミツワ醤油の創業者沖勇一(おきゆういち)は石川県石川郡松任町(現在の白山市)出身で、長男元一(もといち)を含めて一家7人で1933年ブラジルへ移住した。渡航前は酒造会社を営んでいたが、ブラジルでの米酢づくりを目的として渡航したらしい。しかし勇一は渡伯後に死亡し、長男元一はその後小さな飲料会社を買収した。元一は弟と義理の兄弟を呼び寄せ会社を経営したが、アルコール飲料だけではやっていけないと考えて、1960年代にピメンタソース(ブラジル産香辛料を原料としたソース)をつくり始めた。その後1967年頃、醤油製造にも着手し、醤油づくりの経験のある日本人をサンパウロから連れてきた。この日本人がすべてオリエンテーションしてくれた。ただし、この日本人が誰で、どのような人かについては記録がなく不明である。

清酒「東麒麟(あずまきりん)」で知られる東山(とうざん)農産加工会社(以下、東山)は、1975年にキリンビール株式会社が資本参加したあと、2015年にキリンホールディングス株式会社の子会社となり、2020年にはキッコーマン株式会社の子会社となった。キッコーマン・ド・ブラジル社現社長の尾崎英之によれば、東山は1935年から清酒を製造販売したが、1966年に醤油の製造も始めた。東京農業大学出身の醸造技師佐野満(みつる)が入社したことをきっかけとして、清酒の品質向上とともに醤油事業にも参入したという。しかし、残念ながら佐野はすでに逝去しており、当初の東山醤油がどのような特徴を持つものかは確認できない。そして、2020年からはキッコーマンの技術者が来て指導を行い、東山醤油(Azuma アズマブランド)とキッコーマンしょうゆの両方を製造している。

MN醤油は、プロポリスやオーガニック製品で知られているMN社がラーメンに使う有機味噌・醤油の製造に着手したもので、有機醤油は2020年から販売している。有機大豆を原料としており、オーガニック製品市場のnicho (ニッチョ:ニッチ、隙間)に応えるために有機醤油製造販売を始めたという。創業者は群馬県前橋市出身の松田典仁(のりひと)である*10。

創業者の出身地

上記で述べたように、創業者の出身地は愛媛県・福岡県・香川県・石川県・群馬県などである。しかし、それぞれの醤油会社でつくっている醤油がこれらの県の醤油の影響を受けているかと言えば、その可能性は低いであろう。なぜなら、丸一の創業者上田を除き、出身地の製法を身に着けてブラジルへ渡ったわけではなく、それぞれがその当時、周りやコンタクトがあった人たちから教えを受けており、それらの人たちがどこの出身かは分からないからである。さらに、「各地域の新たな醤油への嗜好性が加味される」*11可能性は十分想像できる。

丸一のブヨウは興味深いエピソードを教えてくれた。上記で述べたように、ブヨウの父は日本で醤油屋をやっていた。そこで日本の叔父にブラジルの醤油を持参すると、これではダメだと言われたという。そのために、その当時、岡山にあった五郎兵衛醤油の日本人技師が1972年ブラジルに渡り、1年間指導してくれた。ところが、そうしてできた醤油は失敗だった。ブラジル国内マーケットでは受け入れられなかった。その時、日本の醤油とブラジルの醤油は違うのだということが分かったとブヨウは語っている。辛いとか色が淡いということで、ブラジルでは売れなかった。それでまた元通りに戻して仕事を続けた。

戦前にブラジルに渡った日本人移民の出身地は、熊本県・福岡県・沖縄県・北海道・広島県の順で多い*12。相対的にこれらの出身者から一定の影響を受けている可能性は否定できない。しかし、そのことを裏付けできる具体的な証拠は残されていない。

当初の困難

2020年から販売を始めたMN醤油を除き、老舗会社の創業当初の困難に関しては、ほぼ共通している。小麦の入手が難しく代わりにトウモロコシを使ったことは、全員が指摘している。さらには、良質な原材料の入手や、その品質管理が難しかったことも同様である。また流通網が存在せず、販路の拡大が難しいという課題もあった。

さくら醤油の現社長ナカヤによれば、初期の課題としては、小麦は輸入で入手が難しかったこと。さらに塩や米も簡単には手に入らなかったという。塩は当時ブラジル北部から来ていたが、海上輸送の問題があった。また、醤油や味噌づくりに必要な麹も、米が必要で、本来ならば水田米がよいのだが、その当時はなかった。ブラジル南部やウルグアイから米が来ていた。こうした原材料の調達のほか、麹づくりには温度や水分調整が大事で、その当時は夜中に2回くらい麹を混ぜなければならず大仕事だった。結果として、大豆とトウモロコシに塩を混ぜて醤油をつくった。しかし、大豆やトウモロコシにしても、材料の品質が一定しないことや、湿気の問題などがあった。

ひのもと醤油のフクハラは、一番大きな困難として麹づくりをあげている。なぜならば、すべてが手作業だったからである。この点に関して、老舗の中で歴史が一番新しく日本の親族と交流があったミツワ醤油では、麹はいつも日本から輸入していた。そして、昔は小麦が手に入らなかったので大豆とトウモロコシを使い、のちにそれに加えて小麦を使ったと現会長のエルザ・オキ・ヒロタ(以下、ヒロタ。1948年生まれ、二世)は証言している。ブヨウの丸一では、現在でも麹を仕込むのにトウモロコシを使っているという。東山醤油を引き継ぐキッコーマン・ド・ブラジル社の尾崎も、熱帯気候での品質の管理と安定化、そして良質な原材料の入手が困難だったと伝え聞いているという。

日本の専門家との情報交流

この点に関しては、時代や時期は異なれ、どの会社も日本の専門家との交流を行っていることが確認できた。

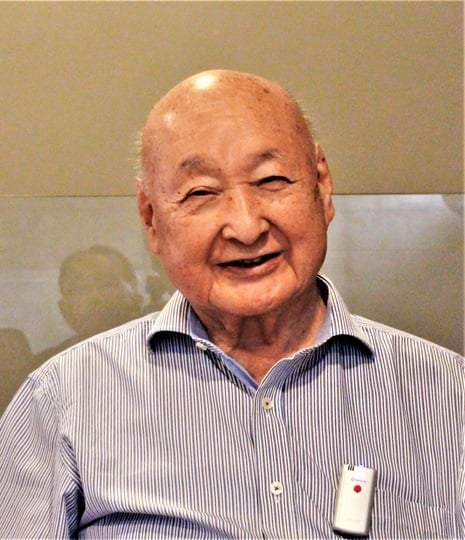

さくら醤油のナカヤは、大学の経営工学部で化学工学を専攻したあと、1970年代前半と1977年に家業を継ぐため日本に半年間「醤油・味噌留学」をしたという。それ以降も2年に一度のペースで醤油製造法や販売方法・マーケティング・組織経営などを学んだ*13。最初に日本に行った時は、父末吉の知人から醤油会社や設備・機械会社、どこにノウハウがあるかなどを教えてもらい、キッコーマン・ヤマサ・ヒガシマルのほか、醸造機械メーカーの藤原や永田などにも足を運び、最新の設備・機械そしてノウハウを学んできたという。さくら醤油はブラジル醤油市場の75%を占めていると言われており*14、その背景にはこのような長年にわたる研鑽の蓄積があったことが伺える。

ひのもと醤油のフクハラは、1985年のつくば万博の際に日本に行き、日本醤油研究所で重要なオリエンテーションを受けた。その所長からアドバイスを得て、醤油製造に関する原料や設備についても指導を受けた。その際、麹の原料を購入して帰り、以後は日本から輸入している。さらにその後、カワカミ先生(詳細は不明)という日本の大学教授の支援を受け、6か月おきにブラジルに来て1・2週間滞在し指導してもらった。このカワカミ先生のアドバイスにより、麹の自動製造機械を日本から輸入し生産拡大が可能になった。

ミツワの場合は、麹はいつも日本から輸入していたとのことで、日本の大学の専門家(詳細は不明)からオリエンテーションを受けていたことをヒロタは覚えている。

丸一の場合は、上記で述べたように、1972年に岡山にあった五郎兵衛醤油から専門家がブラジルに来て指導している。東山の場合も、上記での説明のとおり、1966年に東京農業大学出身の醸造技師が醤油製造に関わっている。MNの場合は、日本の醤油工場一社を一度訪ねたのみで、とくにノウハウの伝授などはなかったという。

日本の醤油とブラジル産醤油の違い

日本とブラジルの醤油の違いについては、原材料の違いを全員が同じように指摘している。しかし、それだけではないことが、インタビューから浮かび上がった。具体的には、醤油の使い方や食し方の違いである。4人による説明は以下のとおりである。

さくら醤油のナカヤはこう説明する。「日本では大豆と小麦、ブラジルでは大豆とトウモロコシを使い、原材料の違いがある。ブラジルの場合は、トウモロコシを使っていることで味や香りが甘ったるい感じになる。小麦の場合は、口に入れると少しピリッとする。香りの面では、小麦のよりもトウモロコシの方がブラジル人にはよく受け入れられている。具体的には、例えば刺身の食べ方として、ブラジル人は刺身をたっぷりの醤油に浸して醤油の味で飲み込むような食べ方をする。それに対して日本人は、醤油を垂らして刺身の味を味わうようにして食べる。」

ひのもと醤油のフクハラの説明はこうだ。「日本とブラジルの醤油の違いは sabor(サボール:風味)にある。日本の醤油の方が塩辛くて色が明るい。ブラジルでは色が濃いほど味が濃いと思っている人が多い。しかし実際はそうではない。」そして、次のようなエピソードを披露してくれた。「中華レストランの顧客から醤油が塩辛いと言われて、調べてみたが塩辛さの度合いは普通だった。よく調べてみると、その中華レストランでは、調理する際に見た目で醤油を使っていた。色が付くように醤油を加えていたので、結果としてたくさん醤油を使うことで塩辛くなっていたのだ。それで、中華料理用の醤油には、さらに色を付けることにした。具体的にはカラメルを使うことだ。」さらに日本の醤油の方が塩辛い理由として、「ブラジルでは刺身を食べるのに、ワサビなりショウガを使い、たっぷりの醤油に魚を浸す。それゆえに塩辛さを控えなければならない。それに対して、日本では魚が醤油にどっぷりと浸かることはない。この違いからブラジル人には日本の醤油が塩辛いと感じてしまう。」

ミツワのヒロタも同じように、「日本の醤油はとても塩辛いと思うし、日本人は醤油を垂らすか、ちょっとつけるだけなのに対して、ブラジル人はたっぷりの醤油をchuchar(シュシャール:しゃぶる)ようにして食べる。だから、この食べ方に適応させる必要がある。」そして、「日本では塩の代わりに醤油を使うが、ブラジルでは塩を使い、それに加えてさらに醤油を使う違いがある。」と指摘する。そのうえ、「ブラジルには、醤油の規格を明記した法律が存在しない。それゆえに、自然発酵ではなく醸造しない化学的な醤油もあれば、ココナッツアミノを使ったココナッツ『醤油』まである。あるいは他社から購入して加工したものを販売している会社もある。」さらに、「今では当社でも、レモン入り、ショウガ入り、ピメンタ入りの醤油もつくっているが、これらは Coisa de brasileiro(コイザ デ ブラジレイロ:ブラジル人ならではのもの)だろう。」と微笑んだ。

丸一のブヨウも同じように、「醤油屋にとってはうれしいが」と前置きし、「ブラジルでは日本人ならやらないという使い方がある。醤油をたっぷりと入れてそこに刺身を文字通り漬ける。何でもかんでも醤油をかける。『すき屋』の丼物に、さらにその上に醤油をかけたり、ご飯に醤油をかけたりということをする。」「あるいは牛丼は少し甘いから醤油をかけるとおいしいとか。つまり、『余分なところまで醤油をかけるな』と言いたいところだが、そういうこともある。」と述べるとともに、「ブラジルには『ブラジルの醤油の味』というものがしっかりとできているのだと思う。新式醸造で、いろいろと組み合わせて醤油に似たものをつくったりしているところもある。ちなみにうちはまだ『もろぶた』式でやっている。」という。「これが醤油だと押し付けるのではなく、新しいものもあるということで、いろいろ出てくれば、消費者も自分で選択できる。これがおいしい、これはちょっと味が違う、となるのではないか。」

小麦の入手が難しく代用としてトウモロコシを使ったことや、醤油の使い方の違いから、ブラジル産醤油の特徴が生まれたことは理解できた。しかし、そのブラジル産醤油の間でも、それぞれ味がかなり異なることははっきりとしている。その違いはどこからくるのだろうか。原材料の違いやその構成比、あるいは醸造設備の違いであろうか。醸造期間は概ね6カ月から8カ月と聞いた。MN醤油は大豆・小麦・塩を材料として有機原料のみを使っている唯一の有機醤油であることを売りにしている。

各製品のラベルにある原材料表示を確認すると、以下のことが分かる。

1)老舗の日系醤油は、MN醤油(2020年から販売)と東山醤油を除き、トウモロコシ・カラメル色素・グルタミン酸ナトリウム調味料を使用し、砂糖も含まれている商品が多い。

2)ブラジル産醤油の特徴であるトウモロコシを使用していないのは、MN醤油と東山醤油、キッコーマンしょうゆのみである。

3)小麦を使用しているのは、キッコーマンしょうゆ(輸入品)とMN醤油、ミツワ醤油で、ミツワは大豆・トウモロコシ・小麦を合わせて使っている。

このほかにもグルコースシロップが使われている商品などもあり、原材料を見ると各製品の違いは明らかになる。

さらに、日系醤油会社のカタログや商品一覧を見ると、 各社少なくとも3種類、ほとんどが4種類以上の醤油を取り揃えている。名称はさまざまであるが、Premium(プレミアム)、Tradicional(トラディショナル)、Light(ライト、減塩)などと命名されているものが多い。そのほか、上記で紹介したCulinária Chinesa(クリナリア シネーザ:中華料理)、com limão(コン リマォン:レモン入り)、com gengibre(コン ジェンジーブレ:ショウガ入り)、com pimenta(コン ピメンタ:ピメンタ入り)や、Usukuti(うすくち)、Koikuti(こいくち)、Aji no Shoyu(味の醤油)、Kin(金)、Suave(スアーヴェ:甘口)などといった名称がつけられている。こうした味覚の異なる醤油をさまざまなサイズの容器に入れることから、各社ともに20から30種類ほどの製品をつくっている。

ブラジル人消費者の好みとその変化

ブラジル人の嗜好に関しては、ナカヤはこう述べている。「ブラジル人の毎日の食生活の中では、香り・甘さ・色が大事。」そして「消費者からの要望や業務用としての依頼も届くので、そうした要望に応えて製品をいろいろとつくっている。」そのため、醤油だけでも30種類ほど(成分やボトルサイズの違いを含めて)をつくっているという。外国への輸出も行っており、30カ国ほどと取引がある。フクハラは「昔は人々の労働は肉体労働だったので塩が必要だった。それゆえ製品ももっと塩辛かった。しかし時とともに、状況は変化して塩を減らしてきた。現在では塩分の使用に大きな制限がある。」また「食習慣の違いがあるために、日本へデカセギに行ったブラジル人がブラジル醤油を日本でも求めている。それで日本向けに輸出を行っており、ほかにも10カ国ほどに輸出している。ブラジル人の間でも消費が広がっているので、ブラジル人の食習慣に合わせて醤油も適応させなければならない。」ヒロタは「ブラジル人は醤油を使って色がつかないと不満を漏らす人がいる。日本の伝統的な醤油が受け入れられるかもしれないし、ブラジル風のカラメル入りがそのまま残っていくかもしれない。」という。ブヨウも「今でこそうすくち醤油があるが、30年前はこんな淡いのはなんだ。これは塩水じゃないのかと言われたし、ウスターソースと醤油の違いも分からないような時代だった。現在では塩分についてうるさくなっていて、塩分が避けられている。」「これだけ日本食が広がってくると、人それぞれにこれが日本食という感覚があるので、こちらの思いを押し付けることはできない。それぞれが自分の思う日本食というものがあり、それを好んで食べている。醤油も同じような状況である。」だから、「これが醤油だと押し付けるのではなく、新しいものもあるということで、いろいろと出てくれば、消費者も自分で選択できる。」「そうすれば、お客が成長していくし、見分けができるようになると思う。」要するに、一言で言えば、嗜好の多様化が進んでいくということであろう。MNのカシワバによれば、無添加の自然食品を求める消費者が年々増加していることから、MNは有機食品市場に参入したという。そして、確かにGMO(遺伝子組み換え作物)フリーやグルテンフリーの傾向は広がってきている。

こうした証言をまとめると、使用する原材料の違いから生まれた味の違いは明らかに存在した。しかし、それを消費してきたブラジル人側の醤油の使い方からくる好みというものがあり、それに合わせて製造者側もその要望に応えてきた、という視点も重要であろう。ナカヤやブヨウが指摘するように、消費者の要望に応えてきたことにより、「ブラジル風醤油」はすでに確立されていると見るべきだろう。ナカヤが日本での長年の「醤油留学」体験を経て出した答えが、「ブラジルにはブラジルの醤油があってよい。」と考えたことは*15、たいへん示唆に富む。そのさくら醤油はブラジル醤油市場75%を占めているだけではなく、「さくらは醤油の代名詞」とさえ言われてきた。さくらが日本の国花である桜を表すことは知らずとも、shoyuのことだと知っているブラジル人は多いのだという。日本の日本人とブラジルの日系人は異なり、ブラジルの日系人は日系人としての自覚を持ち、独自の歩みを築いていけばよい。食の課題はアイデンティティの問題と、あたかも呼応するかのように響いて、納得させられる。ブラジルの大地で生を受けそこで育った日系ブラジル人が、日本生まれの日本人とは違いが出てくるのと同様に、ブラジル生まれの日系醤油が日本の醤油と異なるのは当然なのだろう。

振り返って日本の醤油を考えてみても、九州や北陸の醤油は甘いとされ、他の地方でもさまざまな醤油がつくられている。金沢の高級寿司屋では、つけ醤油と煮炊き用に2種類が使い分けられていることなども報告されている*16。 日本の醤油はキッコーマンやヤマサだけではなく、全国各地で独自の醤油を形成してきている。それならば、ブラジル産醤油がいろいろあって何ら不思議はない。中華レストランのみならず、ポルトガル系をはじめとして、イタリア系・ドイツ系・スペイン系・ポーランド系・ウクライナ系など、多様な移民コミュニティがあり、それぞれの食習慣も継承してきている。それぞれの料理にマッチする醤油があるはずだ。

そこで、これからの関心は、キッコーマンやヤマサが導入したグローバルスタンダードの醤油、つまり日本の醤油が、ブラジルにおいてどのように受け入れられていくのかであろう。今後の展望は少し見えてきている。冒頭で述べたように、日本食レストランで2種類の醤油が置かれる理由は、その違いを認めて、どちらでもお好みをどうぞ、というメッセージである。あるいは、刺身や寿司には日本製のキッコーマンを、定食類にはブラジル産でいかが、という使い分けのおすすめであろう。果して今後は、この2種置きが続くのか。あるいはワインのように、料理に合わせてお好みの醤油をどうぞ、と数種の中から選べるようになるのか。それとも淘汰されてしまうのか。

日系醤油は日本人移民の必要から、その環境と条件のもとで、日本の醤油とは異なるものとして生まれた。しかし、ブラジル人が口にするようになって以来、その嗜好に応えるべく順化するかたちで独自の発展を遂げてきた。多文化共生の道を歩んできたこの国で、多風味共生の道が開ける可能性は大いにあると思う。醤油がワイン化して、それぞれの醤油が生き残っていく。そのことを切に願うばかりである。

- JETROサンパウロ事務所「ブラジルでの輸出促進 日本食普及の取組」 2022年3月

- 半田知雄『移民の生活の歴史』サンパウロ人文科学研究所、p.91、1970年

- 森幸一「ブラジル日本移民・日系人の食生活と日系食文化の歴史」p.494- 496『ブラジル日本移民百年史』第3巻 生活と文化編(1)、2010年

- アサイはAssaíと表記し、パラナ州北部に位置する人口約1万5千人の小都市。ブラジルではムニシピオ(日本でいう市町村)に相当する。日本人移民が開拓した町で、日本語の朝日あるいは旭(ポルトガル語でSol Nascente)がその語源と言われている。ポルトガル語ではhの音を発音しないことからアサイと 呼ばれた。

- 2022年度の推計で、ブラジル総人口2億1391万人、日系人人口187万8千人である。

- 江原絢子「しょうゆの地域性と形成要因の調査に関連して」『フードカルチャー』N.28、キッコーマン国際食文化研究センター、2018年

- サンパウロ州農務局による1940年度調査「人種別主都居住者」によれば、45,136人の黄色人が居住していた。この「黄色人」は、ほとんどが日本人移民とその子孫と考えられる。

- ブラジルの日系人のあいだでは、コーヒー農場の家族労働者が住む区域や、自作農集団地のことを、「植民地」と呼んでいた。

- 「破天荒」に込めた想い-醤油の上田家と勝ち負け『ニッケイ新聞』2013年 9月11日。ノロエステ線とは、日本人移民が就労したコーヒー農場が広がっていた地帯に延びていた鉄道路線の一つを指す。

- 同社のJoel Kashiwabaによるメール回答。

- 江原絢子ibid.

- ブラジル日系人実態調査委員会『ブラジルの日本移民』p.232、1964年

- 『ブラジル日系人経営者50人の素顔』サンパウロ新聞社、p.22、2015年 菅野英明「サクラ中矢食品創業80周年-醤油を国民的調味料に-」 『ニッケイ新聞』2020年9月29日

- 菅野英明ibid.

- 菅野英明ibid.

- 福留奈美「北陸の醤油造りー江戸時代から昭和にかけてー」『フードカルチャー』N.28、キッコーマン国際食文化研究センター、2018年

文中敬称略。日系人の姓名表記について、二世以降の現地で生まれた世代は、現地での呼び方に倣いファーストネーム・ファミリーネームの順で、原則カタカナ書きにしている。

| 謝辞 文中紹介している日系醤油会社関係者6名の方々のほか、サンパウロ人文科学研究所の細川多美子、アサイ前副市長のイネス・コギシ、クリチーバ日本国総領事館の濱田圭司総領事の皆さんには、とくにお世話になりました。そのほかにもおおぜいの方々からお話を伺うことができたことで、この記録が可能となりました。ここに感謝し御礼申し上げます。 |

早稲田大学人間総合研究センター招聘研究員。新潟県三条市出身。上智大学在学中にブラジルへ留学。パラナ連邦大学大学院歴史科社会史修士課程修了。ブラジル全土をバス旅行してブラキチとなり、クリチバ市で移民研究に目覚める。約十年の滞在を経て帰国。大学等に勤務後、JICA横浜海外移住資料館の設立に関わり、現在同業務室。ブラジル・アメリカ・カナダなどの多文化社会における日本人移民の歴史、日系人のアイデンティティや日系コミュニティの変容に関心をもつ。研究の主要テーマはマツリ・エスニックタウン・食・翻訳など。