研究機関誌「FOOD CULTURE No.23」日本の食をアメリカに伝えた日本人移民(南米編)

日本の食をアメリカに伝えた日本人移民(南米編)

ブラジルはベルブリンジア

「ブラジルとはベルブリンジアである。」とブラジルの週刊雑誌の記事は伝えていた(Isto é1996年)。ベルブリンジアとはBelbulíndiaと表記し、ベルギー・ブルガリア・インドを合わせたような国という意味を込めた造語である。国連開発計画(UNDP)が発表している人間開発指数に関する記事であり、ブラジルは国としては世界で60位程度を占めるものの、ブラジル国内を州別にその数値を分析すると、ベルギーやブルガリアそしてインドに相当する州、つまり3タイプに区分されるという内容である。言い換えれば、ブラジルには国内の南北格差が存在し、先進国と変わらない地域もあれば、中進国に相当する地域、そして途上国に位置づけられる地域もあるという報告である。この人間開発指数に関する記事は、その後もたびたび取り上げられている。その意図するところは、要するに、南部・南東部の先進地域と北部・北東部の後進地域とでは、その発展の度合いに大きな開きがあるということ。そして、格差は縮小してきているものの、以前として顕著であることだ。ちなみに日本は、一度1位を占めたこともあったが、概ね10位前後に位置している。

筆者はこの記事を読み、様々な思い出が走馬灯のごとく駆け巡った。学部留学していた80年代に、ブラジル全州を2カ月かけてバス旅行し、その地域ごとの特徴や相違を肌で感じ、おそらく他の国には存在しないであろう、その発展段階の格差や文化の多様性を体感していたからである。42時間の長旅を経て到着した北部の鄙びたバスターミナルで、「マラリア天国に到着だ!」とバス運転手が叫んだこと。便器の位置が高すぎて用を足すのに窮した南部のトイレなど、思い出は尽きない。食に関しての相違も例外ではない。地域や階層による特徴は顕著で、ブラジル全体を一言で片付けることはできない。さらに移民が主として渡った南部には独特な傾向が見られる。ブラジルにおける移民はサンパウロ州以南に集中しており、サンパウロ州はイタリア人と日本人、その南隣のパラナ州には、ポーランドやウクライナをはじめ、ドイツやイタリア、ヨーロッパ各地から移民が渡り色濃く影響を残している。従って、日本人移民が伝えた食の話も、当然のことながら、その中心地であるサンパウロ州やパラナ州が舞台である。

サンパウロの日本人街

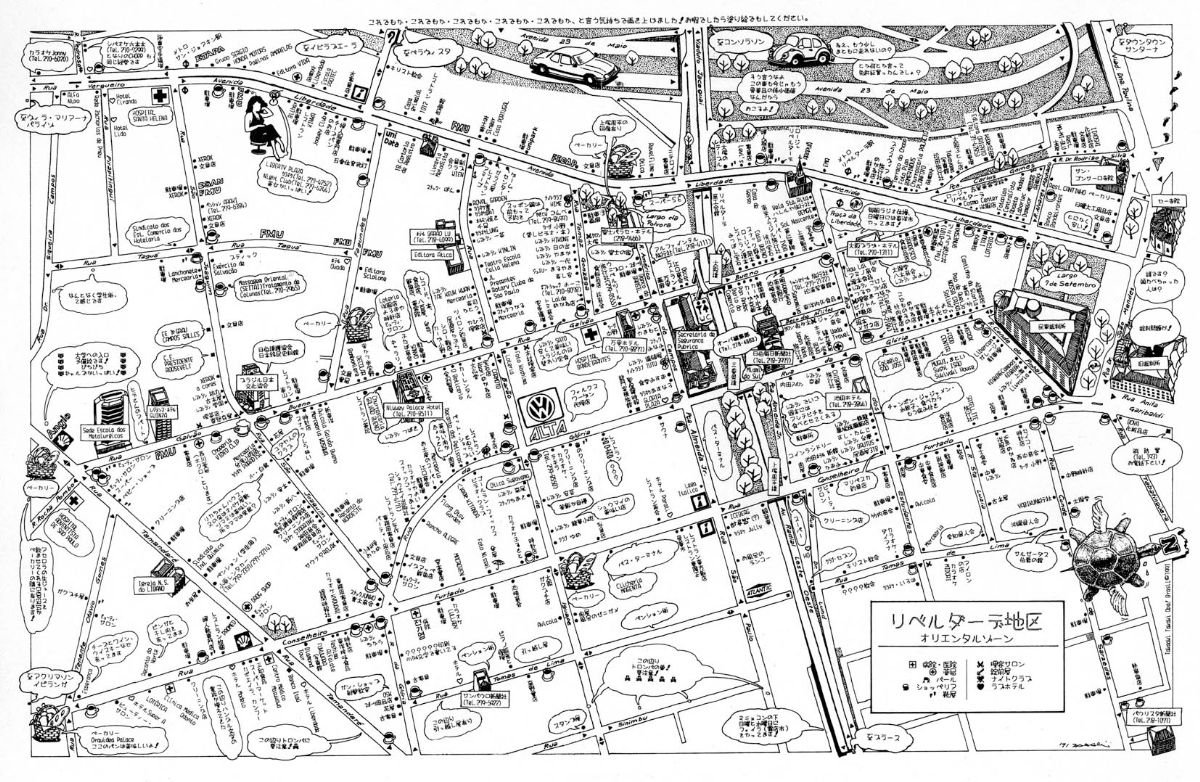

ブラジルの日系人口は現在、150万から160万人といわれている。1987・1988年に実施された調査では、その約80%はサンパウロ州およびパラナ州に集中しており、サンパウロ市内に限っても約27%がそこで生活していた(『ブラジル日系人実態調査報告書』1990年)。そのサンパウロ市のリベルダーデ区には、通称「日本人街」がある。戦前からその地域一帯に日本人移民が多数居住するようになったからで、シズエ・アライさん(二世、82才)はそこで生まれ育ち、現在もその目抜き通りであるガルボン・ブエノ通りで生活している。ご両親は戦前旅館を営んでいたが、戦後はバールと呼ばれる軽食堂を経営し、日系人を相手に食事を提供してきた。どんな食事が出されていたのか。シズエさんによれば、「奥地の方から出てきた人は、日本映画をハシゴして、寿司や手打ちうどんを食べて、また奥地へと帰っていく人がおおぜいいた」という。「寿司やうどんのほかにも、煮しめやお稲荷さんがあって、ブラジル人がお稲荷さんを食べることもあったし、ピザや海老の唐揚げなども出していた」。さらに「水曜にはブラジル料理のフェイジョアーダがあった」。そのリベルダーデでは、1972年に日系人を中心に80店の加盟を得てリベルダーデ商工会が発足した。同商工会の統計(1982年)によれば、「レストラン90店、日本・東洋品雑貨店75店、衣料72店、夜間営業飲食65店、土産品35店、日本食品33店、書籍・レコード25店のほか、日本映画館2館」があった。韓国系も約2万人の韓国人コミュニティがあり、代表的な店で10数店あった。そして中華レストランは、サンパウロ市内全域で見られたが、リベルダーデにも数多く見られ、北京・広東・台湾系と揃っていた。往年の賑わいはイラスト地図からも伺えるが、まさに日本人街そのものであった。

リベルダーデの日本食

そのリベルダーデは、1974年に北米のリトル・トウキョウをモデルに、サンパウロ市から特別観光地区の指定を受け、鈴蘭灯や大鳥居を設置した。以来「東洋街」としての景観を維持してきている。しかし1980年代後半から始まった、いわゆるデカセギ現象の影響で、日系人の影が薄くなり替わって中国人や韓国人が増加し、文字どおり「東洋街」となった。そして今、街には日本の食があふれている。日系食料品店に足を踏み入れれば、店頭には10数種に及ぶ日本米が山積みされ、あらゆる日本食品が入手できる。テークアウト用の寿司やBento(ベントウ)も多彩だ。ベントウとは呼ぶものの、日本の弁当とは少し違う。巻き寿司をベースにして、煮付けやテンプラ、焼き魚、鶏の唐揚げ、漬物などが盛られていることが多い。もちろんBento-ya(弁当屋)もあるし、ヤキソバ店もある。しかし注意深く観察すると、そこで調理しているのは、ほとんどがブラジル人、それもノルデスチーノ(nordestino 北東部出身者)だ。

ノルデスチーノに受け継がれる日本の食

日本食関係の厨房で働く調理人やスシマンと呼ばれる寿司職人には、圧倒的にノルデスチーノ、それもぺルナンブカーノ(ペルナンブッコ州出身者)が多い。サクセス・ストーリーとして雑誌の記事に取り上げられることもある。そればかりではない。伝統的な日本食である、手作り豆腐や和菓子にいたっても、その担い手はノルデスチーノが受け皿となってきている。高学歴となった日系人子弟には後を継ぐ者がいないのだ。ガルボン・ブエノ通りの一角にある老舗の金沢製菓も、すでに職人はノルデスチーノだ。このように、その担い手が日系人の手から離れていくことで、何らかの変化が起こらないだろうか。味もさることながら、例えば和菓子の色合い。これは確かに変化が感じられる。

日本の食を受け継いでいるのは、日系人のもとで働き修業したノルデスチーノに限らない。パラナ州サント・アントニオ・ダ・プラチーナ出身のジョアキン・フェヘイラ・デ・ソウザさんは、今ではパラナ州の州都クリチバにおいて、名の知れた豆腐職人だ。日系食料品店や大手スーパーに毎日豆腐を卸している。父はミナス州出身、母はサンパウロ州出身で、日系人ではない。日系人のもとで働いた経験もない。乳製品関係の会社に勤めていた際に受けた研修で、たまたま豆腐に興味をもち、その作り方を学んだ。数年後に一大決心をして独立し、小さな工場を建て豆腐作りを始めた。材料の大豆が簡単に入手できて安価なことと、収益率が高いことに引かれたという。最初は市営市場や露天市で自ら試食販売を担当し、顧客を増やしていった。現在では、毎日700個から850個生産し、大手スーパー7店を含め平均50店舗に配達している。日課は朝4時の中央卸市場に始まり、12時までには配達を終える。かつては顧客の80%が日系だったが、今は非日系が60%を占め逆転している。つまり、豆腐の消費がブラジル人のあいだに広がってきているという。ジョアキンさんによれば、同業者にはほかにもガイジン(非日系のブラジル人)がいるそうだ。そして、最後にこう語った。「私にはお客として日系人が一番ありがたい。約束を守り、支払もきちんと期限内に済ませてくれるからだ。50個注文すれば50個まちがいなく引き取ってくれる。今日は20個でいいからあとは要らない、なんてことを日系人はいわない。日系人の誠実さを尊敬する」。ジャポネース・ガランチード(japonês garantido 保証された日本人「日本人、日系人なら信頼できる」という意味で、広くブラジル人一般が使うようになった言葉)がここにも生きていると分かり、たいへんうれしかった。

日系人の貢献

ブラジルにおける日系人の貢献の最たるものが、このジャポネース・ガランチードに代弁される日系人の信頼の高さである。しかし、ブラジルでは農業分野における貢献も同様に高く評価されている。新作物の導入や品種の改良、集約農業の確立から農業協同組合の創設まで、広範かつ多岐にわたっている。その例をいくつか紹介すれば、ブラジル日本移民百周年記念として2008年に発行された記念硬貨は、表面に第一回移民を運んだ移民船笠戸丸、裏面に柿を収穫する日系人女性がデザインされている。これは日本の甘柿品種がブラジルへ導入され、広く受け入れられるようになり、Caquiと日本語がそのままポルトガル語語彙となったもので、農業分野における日系人の貢献を象徴している。そのほか、Fujiリンゴなどもよく知られているが、スーパーで野菜をながめるだけでも、japonêsと冠したきゅうりやなす、「柿トマト」などがあり、日系人の貢献の跡がはっきりと分かる。しかし、移住した当初や戦前はどのような状況だったのだろうか。

南米のタクアン貿易

南米のタクアン貿易に関しては、貴重な調査報告がある。日本学生移住連盟による調査(1955年)で、「タクアン貿易の各国別金額」が報告されている。それによれば、ブラジルに関しては台所用品や家庭用具などが中心で、食料品としては魚・緑茶・調味料・帆立貝などの順である。そこには缶詰は見当たらない。

そして、そもそも「タクアン貿易」という言葉を聞いたことがあるブラジルの日系人は非常に少ないか、皆無に近い。実際、現時点まで、ブラジルで「タクアン貿易」という言葉を理解している日系人に出会っていない。このことからも、北米とは事情がかなり異なっていることが推測される。北米で実際にタクアン貿易に携わった関係者によれば、南米とくにブラジルは関税が高く輸出しても採算が合わず、商売にならなかったという。日本から輸入すれば、北米までの二倍の距離そして時間がかかる。様々な課題があったことは想像に難くない。しかし、もちろんブラジルと日本の間で貿易に携わる日本人がいなかったわけではない。

初期の日本人商店

ブラジルにおける日本人商店の嚆矢としてよく知られているのは、藤崎商会や蜂谷兄弟商会などである。藤崎商会は、ブラジルへ最初の集団日本人移民が渡る1908年の2年前、1906年サンパウロ市のサンベント街に開設された。当時、日本商品はわずかにドイツ人の手に依って販売されていたに過ぎなかったという。蜂谷兄弟商会は、1908年当初、日伯商会としてリオデジャネイロに設立されるが、その後まもなく閉鎖し、蜂谷兄弟商会と改称された(『伯剌西爾年鑑』1933年)。こうした日本人商店に関する記載や広告などを調べても、食料品についてはほとんど言及されておらず、個別商品の広告は一切存在しない。サンパウロ大学森幸一教授の調査によれば、1920年代の邦字新聞に藤崎商店の広告があり、そこでは「食糧品」にも言及しているという。森教授は「移民船貿易」という言葉を使っている(『ブラジル日本移民百年史』第3巻)。ただし、この言葉が「タクアン貿易」のように広く使用されていた形跡は見当たらない。

日本食輸入の実態

『伯剌西爾年鑑』によれば、ブラジルに対して輸入された日本商品は、1924-1928年実績で、主要商品として、陶器・玩具・扇子・絹、綿糸・綿製品などで、食料品は10番目である。具体的には、魚貝缶詰・乾野菜・野菜缶詰・果実缶詰・粉、澱粉・酒・諸飲料・乾果実・茶などとなっている。このほかにも同時代の出版物には以下のような記述がある。

「大抵の家では自家用味噌、醤油を造って居る。小麦が少ないから、米、大豆、玉葱等で造るのだが、なかなか美味い。町には醸造家が居る。日本酒やら醤油、味噌等を造って売り出して居る。酒は主にピンガ(甘蔗から醸した度の高い酒)とビールである。ビールは日本とほぼ同値位だが、ピンガは大変安い酒であり大衆向である。」「数の子、椎茸、寒天、煮干、乾魚等一通りの乾物は日本から輸入されて居る。町では毎日豆腐屋が御用聞きに来るのだから、金さへ惜しまなければ日本と同じ生活が出来る處にバストスの幸福があり不幸がある。」『ブラジル』十周年記念号、1936年)

以上の内容から判断すると、一応一通りの物は日本から輸入されていたと推測される。しかし、誰もが買えるような手頃な価格ではなかったことが分かる。北米の場合もそうであるが、自家用味噌や醤油を造ることは、一般的なことであったようで、1980年代に入ってもそうした家庭はまだ存在したという証言もある。同じく同年鑑には以下の記述がある。

「サンパウロ市の邦人街に集まる邦人料亭の出現」について触れ、「昭和5(1930)年当時でもわずかに1、2軒を算するに過ぎなかったのが、今や十指に余り・・・」さらには、「ブラジルでは醸造不能と言われていた日本酒が一点の濁りもなく、東山農場によって見事完成され、『東麒麟』『東鳳』と銘打って同胞左党の前にデビューされたのが本年初めのこと」だと謳っている。

日本とブラジルのあいだで食をとおした貿易は確かに行われていた。しかし、様々な障壁があり北米で発展したような規模にいたることはなかったようだ。そしてまさに日本からは簡単に届かなかったが故に、自分たちで様々な工夫をこらし努力を重ねていったのだ。

移民は何を食べていたか

ではブラジルに渡った日本人移民は何を食べていたか。ブラジルにおける移民の生活を克明に記録した半田知雄の『移民の生活の歴史』(1970年)によれば、「ブラジルにおける日本移民のたべものの特長は、ブラジルの材料を日本式に処理すること」で、ブラジル人一般がよく食するアグーリャと呼ばれる長米から始まり、フェイジョン豆・とうもろこし粉・干し鱈・干し肉を、日本式に処理して食べていた。1930年頃からのサンパウロ市内では、昼はブラジル食、夜は日本食という二重生活の傾向となり、白ごはんにフェイジョンとビーフ、サラダあるいは漬物、そして晩には味噌汁という「和洋折衷」だったという。白ごはんとは、油飯ではなく日本式に炊いて味付けをしないごはんのことである。カテテと呼ばれる丸米が使われるようになるのは、サンパウロでの都市生活になってからで、その需要が急増した。漬物も現地の材料をいろいろと工夫していた。ママォン(パパイヤ)やメランスィーア(スイカ)、シュシュー(はやとうり)を使ったものは今でも作る人がいるらしいし、梅干しの代用とした花梅がある。花梅とは真っ赤なビナグレイラ(ローゼル)のガク(花の外側の部分)を塩漬けにしたもので、日系のスーパーでも販売されている。そのほかキア―ボ(オクラ)の味噌あえなども現在まで受け継がれている。

二世のハマコ・ハラさん(アントニーナ生れ、84才)によれば、食事は「アホース・コン・フェイジョン(ごはんにフェイジョン豆)にカルネ・セッカ(干し肉)、そして野菜は家で作っていたアルファッセ(レタス)・コウベフロール(花キャベツ)・ニンジン・大根などを食べていた」。アホース・コン・フェイジョンというのはブラジル人の基本食であり、油飯とフェイジョン豆を混ぜて食べるが、日本人は白ごはんにフェイジョンを食べた。「干し肉はフェイジョンの中に入れて食べた」し、「夜は味噌汁があった」「大根、ニンジンの漬物はいつもあったし、サトイモは煮つけにして、茎は干して味噌汁に入れた」という。「魚はほとんど食べた記憶がない」そうで、「ひと月に1回食べたかどうか。行商の魚屋からサルヂーニャ(イワシ)を買ったが、たぶん値段が高かった」。同じく二世のトシヒロ・イイダさん(バウルー生まれ、アサイ育ち、75才)によれば、「アサイでは何でも自分たちで作った。食事はごはんに野菜の煮しめ、フェイジョン、味噌汁、豚肉か鶏肉だった。米も陸稲を作っていた。魚は日系人の魚屋がイワシを車で売りに来た時に買って食べた程度で、ときどきしか食べなかった」という。ハマコさんは、一世のおばあちゃんが瓜を植えて干瓢を作り、コンニャクもイモを植えて作っていたこと、竹輪や蒲鉾までも作っていたことを覚えている。そして今でも、正月になると家族や親戚が百人位集まってお餅をついている」という。こうした移民の食事、ブラジルの材料を日本式に工夫した食事は「コロニア食」と呼ばれている。コロニアとは英語のコロニ-にあたり、いくつか意味があるが、自作農集団地いわゆる「植民地」や、日系人社会のことを意味している。二世のセイコ・ササヤさん(ジュリオ・メスキッタ生れ、68才)が典型的なコロニア食をベースにした食事をごちそうして下さった。メニューは、オニオン・ポテト添えビーフにフェイジョン、ファロッファ(マンジョカ粉)、オクラの味噌あえ、ナスとピーマンの炒め物、キュウリの漬物、フックラ(ロケットサラダ)、らっきょう、そして花梅と白ごはんである。こうしたコロニア食は今でも日系人の食卓を飾っている。そして、移民一人ひとりの工夫は集約されて、現在1冊のレシピー集としても結実している。

レシピー集

デリーシアス・ダ・ママンイ(おかあさんのごちそう)と題したレシピー集が、版を重ねている。アデスキ(ADESC 農協婦人部協会)が出版しているもので、各地の農協婦人部会員から寄せられたレシピー、料理法を掲載している。そこにはブラジルの食材を活用して日本的な工夫を凝らした料理法が散りばめられ、情報共有した成果が残されている。過去にも記念事業が行われると、たびたび出版され受け継がれている。また、未だにそうした手書きのレシピーを所有し、使い古している人もある。料理には日系人の文化が息づいているのだ。

醤油とブラジル

醤油、味噌、豆腐といった食品はどうしていたか。上記の記録でも見られたが、多くの日系人の証言によれば、第二次大戦以前はかなりの家庭で醤油や味噌、豆腐を自分で作っていた。ブラジルにおける醤油醸造業は1914年にサントスで開業した、新潟県出身の神田栄太郎が嚆矢とされている。そしてその後も連綿と続き、現在でも主な日系醤油会社は7社ほどある。その中でも大きなシェア-を占めているのが、サクラ・中矢・アリメントスのサクラ醤油である。ブラジルの醤油は、小麦が入手困難だったことから代用としてトウモロコシを使ったこと、丸大豆を使用していることに特徴がある。そのため味は甘めで、日本の醤油よりも香りが強く色も濃い。日本から醤油が輸入され紹介される以前に、この日系醤油が醤油の味として広がり定着した。そのことを示す面白いエピソードがある。日本語学校でsakuraとは何かとブラジル人に尋ねると、多くの生徒が醤油のことだと回答する、というのである。花より団子ならぬ、桜よりも醤油という現実なのだ。桜が日本の国花であるという事実よりも、醤油といえばサクラ印という知名度がある証拠である。現在では日系人の食料品店に限らず、ブラジル大手のスーパーや、外資系大手スーパーカルフールなどでも、醤油や日本料理用のコメが日本食関連商品コーナーに置かれている。これはブラジル人の中でも、自宅で日本食を作る人たちが出てきたことを如実に表している。

醤油と鉄板焼き 鉄板焼きから始まった日本食

ブラジルに渡って53年、パラナ州クリチバで日本食レストランを開いて50年になるという中場眞さん(一世、鹿児島県奄美大島出身、73才)は、コチア産業組合の単身呼び寄せ移住で来伯した。2年間コチア産業組合の農家で働いたのち、知り合いと一緒にクリチバに来た。1961年のことだ。3年ほどレストランの仕事を手伝ったが、その頃に鉄板焼きができたという。

最初は日本食を出しても誰にも見向きもされず、どうしたら日本食を食べてもらえるか工夫していく中で、牛肉や鶏肉をつかった鉄板焼きができた。その頃は魚の料理を出しても誰も食べてくれなかったので、味付けに工夫をこらして醤油をつかった。当時はまだ醤油はブラジル人には知られていなかったという。ところが鉄板焼きで、醤油と肉が焦げる香りが食欲をそそり人気が出た。そこでそれをテコにして魚やエビの鉄板焼きもできた。そういう時代が20年くらい続いた。その当時は、日本食といえば鉄板焼きだった。日本人が始めて、日本人会で作り、日本食レストランで提供されたので、日本食となった。今でも売上の約30%は鉄板焼きが占める。

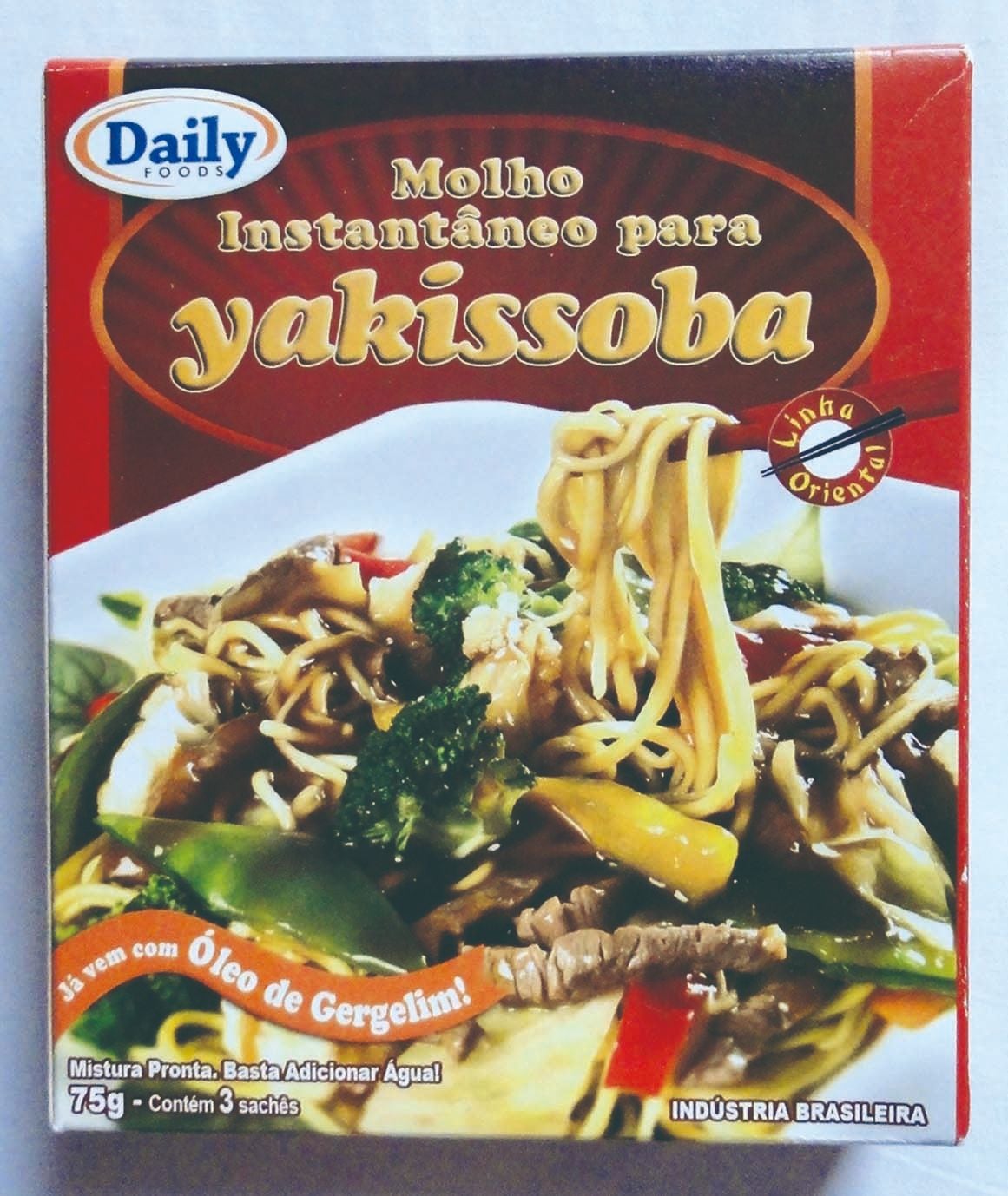

同じように日本食として定着したものにヤキソバがある。もともとはサンパウロの東洋街で行われている日曜市(東洋市)で、中国人が始めたことがきっかけで中華料理の炒麺(チャオ・メン Chow Mein)だ(「ニッケイ新聞」日本食フロンティア)。これは北米でも戦前から日系人がよく食べていた料理で、日本の焼きそばとは異なる中華の五目焼きそばにあたる。しかし、東洋街では日本語の呼称「ヤキソバ」で通したため、いつしか日本料理として数えられるようになった。現在では家庭でも手軽に作る人たちが現われ、乾麺やインスタントソースまで売られている。

そして寿司や刺身がよく出るようになったのは1980年代以降で、最初はなかなか食べてもらえなかった。食べるのは日本人だけで、日本食の食材は入ってきていたが、高くて手が出なかった。

「運び屋」で成り立った日本食レストラン

日本食の食材が非常に高かったことから、半年に1回程度の頻度で日本まで食材を買いに行くようになった。大きなバッグを持参して、だし昆布や海苔などをたくさん持ち帰った。日本食の看板をかけているからには、どうしても必要だった。こうして1980年代は、まるで運び屋のようにして食材の買い付けに日本に行くのが、おきまりの仕事だったそうだ。またその当時は、タコや刺身のよいものが魚屋で安い値段で入手できた。スペイン人やポルトガル人も食べ方を知っていたが、たくさん売れるものではなかったので、中場さんは毎日のように買いに行った。すると、あからさまには言わないが後ろの方で「いったいこんな虫けらのようなものを、あいつらはいったい何を食べているんだ」というような話が聞こえてきたという。そうした時代が変わるきっかけは「健康食」ブームだった。

日本食は健康食

1980年代に入ると、米国経由で日本食は健康食だという情報が雑誌や新聞に様々なかたちで特集された。『マクガバン報告書』の影響がブラジルにも波及し始めたのである。すると知識階層の人たちが最初に食べに来るようになった。しかし、寿司などは二度三度と口まで運ぶものの、なかなか食べる勇気がわかないようだった。そうこうして何度か試すうちに病み付きになり、知識階層の人たちから高級食として広がっていった。ゲテモノから高級食へと大きな価値の転換だった。その影響で、それまではクリチバでも7・8軒だった日本食レストランが、2000年代に入ると40軒近くに増えた。ブラジル人一般は、鉄板焼き→天ぷら→スキヤキ→焼き魚、そして寿司や刺身へと進むパターンが多い。1980年代には客の60%が日系人だったが、2000年代に入ると客の70%までがブラジル人になったという。

ヘフェイソン・デ・カーザ(家庭料理)で工夫を凝らす

いかにしてブラジルに日本食を食べてもらうか。日系人だけをあてにしても商売にならないので、中場さんはいろいろと工夫を凝らしてきた。その一つが定食である。今でこそ「Teishoku」でも通じるが、定食といってもブラジル人には解らない。そこでブラジル式にレフェイソン・デ・カーザ(refeição de casa 家庭料理)といった。ブラジル人にも合わせるようにして、手頃な値段にしないと売れなかった。ブラジル人が好きな肉料理を中心にして、フェイジョンも入れた。魚はあとになってからのこと。ここでヒントになったのがいわゆる「コロニア食」。上記で紹介した日系人の家庭料理である。その方が客には受け入れられやすかった。ブラジル人は野菜をあまり食べなかったし、野菜といえば生食で、トマトすら小さなものしかなかった。流通もしていなかった。野菜を煮て食べるということを知らなかったし、魚も焼いたり揚げたりしてこちらの食べ方に合わせていた。

もう一つの工夫は、ホディージオ(rodízio)と呼ばれるバイキング式、あるいはビュッフェ式の食事を提供することだった。いろいろなものを出し、好きなものを取ってもらうことで、様々な日本食を紹介していった。こうして魚フライやトンカツ、エビフライ、カキフライといった料理も広がっていった。バイキングで金平ごぼうや焼きナスを出すと、これは何だと興味を持って食べるようになった。

日本食の広がりとブラジル風

2000年代に入って40軒近くに増えたクリチバの日本食レストランは、ヤキソバテリーア(Yakissobateria ヤキソバ店)、テマケリーア(Temakeria 手巻き寿司店)、ホバテリーア(Robataria 炉端焼き店)など(以上の3語はいずれも新造語で、ヤキソバ・手巻き寿司・炉端焼きを提供する店を意味している)日本食を提供する諸店舗を含めると、現在100軒程度までに増加している。ジェトロ(日本貿易振興機構)の報告書(2010年)によれば、ブラジル全土で少なくとも792軒あるという。現在では、ブラジルを代表するシュハスカリーア(ブラジリアン・バーベキュー店)と並ぶ人気があるとまで言われており、そのシュハスカリーアにおいても寿司は提供され、その人気ぶりが伺える。それだけではない。同じようにブラジルでたいへん流行している、ポル・キロ(por quilo「キロあたり」の意)と呼ばれる量り売りのレストランでも、必ずメニューに姿を見せている。さらには、大規模書店内のカフェで、本を片手にコーヒーをすすり、パスタのみならず寿司をつまむことができる。寿司は食事としてシュハスカリーアやレストランで食べるだけではない。カフェやショッピングセンターのフードコートで、手頃な値段で手軽に楽しめるスナックとしても受け入れられている。そして、ブラジルの寿司には日本ではちょっと考えられない品揃えがあるのだ。

ブラジル風寿司

ホット・フィラデルフィア(Hot Filadelfia)、ホメウ・イ・ジュリエッタ(Romeu e Julieta ロミオとジュリエット)とその名を聞けば、何か斬新で興味をそそられるかもしれない。しかしその正体を明かせば、前者はサーモンとクリームチーズを入れた巻き寿司の天ぷら、後者はチーズとゴイアバーダ(羊羹に似た食感のあるグアヴァ・ゼリー)にイチゴを入れた巻き寿司である。ホットとは衣をつけて揚げていることをさし、ホット・バナナやホット・ゴイアバーダもある。ホメウ・イ・ジュリエッタは本来、塩味のチーズと甘味のゴイアバーダの組合せが絶妙にマッチする定番のデザートである。そして、それぞれ裏巻きバージョンがある。海苔の舌触りが苦手な人向けである。そのほかにもフルーツ各種やブリガデイロと呼ばれるチョコレート菓子を入れた巻き寿司が存在する。日本人は聞いただけでも唖然とするだろう。しかし、意を決して食べてみると、第一印象としては決して美味しいとは言えないものの、想像したよりは不味くはなかった。もしかすると、固定観念が邪魔しているのかもしれない。こうした寿司が出回るようになってすでに5年ほど経つというし、それが残っているということは、一部とはいえブラジル人には十分美味しいのだ。

最初に出会った「sushi」が寿司となる

日本食を食べた経験のないブラジル人にとっては、それがブラジルの寿司であるか、日本の寿司であるかは、あまり関係のないことだ。自分にとって美味しければ、それでOKだ。そして見方を変えれば、ブラジルのこうした新種の寿司は、正統派の日本の寿司とは異なる、デザートとしての寿司の開発とみることもできる。

最初に出会い慣れた味覚によって決定されてしまう、ということかもしれない。とくに全く知識のない人にとってはそうだ。これは寿司に限った話ではなく、日本食も然り。醤油もまた然りである。中場さんが興味深い話をしてくれた。中場さんのレストランでは、鉄板焼きの醤油にサクラを使っていたが、キッコーマンが輸入されるようになり、キッコーマンに替えた。すると、すぐに客から文句が出たという。「これはいつもの醤油じゃない。味が違う」という苦情だった。「キッコーマン醤油の味がよくないというわけでは決してなく、二世にはサクラの方が慣れているからだと思う」と中場さんはいう。結局、店ではサクラを使わざるを得ないのが現状である。「私たち日本人にはキッコーマンの方が上等で美味しいんですがね・・・」と中場さんも苦笑する。「日本人の自分はゾッとするが、寿司の天ぷらなどは、二世は全く抵抗がない。美味しければそれで通るし、ここの人が食べて美味しければそれでいい」と今は考えている。

ノスタルジーと自由自在な創意

ブラジルにおける「日本食」を考察すると、日系人の貢献とともに、その境界があいまいで現地化が進んでいることが分かる。そして二つのキーワードが浮かんでくる。ノスタルジーと自由自在な創意だ。手作り豆腐の味はまさに昔懐かしいノスタルジーだし、寿司テンプラやフルーツ寿司は、伝統に捉われない自由自在な創意だ。初期の移民は抗うことのできない日本食への郷愁から、常に試行錯誤してきた。そのノスタルジーの強さ故に、様々な工夫を重ね、創意を働かせてきた。そして今、ノスタルジーとは無縁な世代や異邦人が、固定観念にとらわれず、自由奔放に創意を発揮している。その違いから何を学べるか。何を学ぶかは、すべてこちらにかかっているのかもしれない。

ポルトガル語

- 1Isto é 1395 - 26/6/1996

- 2Veja 16/9/1998, 16/7/2003, 08/4/2009

- 3Where Curitiba Ano 12, janeiro/fevereiro 2013

日本語

- 4永田稠『南米日本人写真帖』日本力行会、1921年

- 5伯剌西爾時報社『伯剌西爾年鑑』伯剌西爾時報社、1933年

- 6原梅三郎『ブラジル』十周年記念号 第十巻第十号 移植民と貿易、日伯協会、1936年

- 7パウリスタ新聞社『パウリスタ年鑑』1951年、1957年

- 8斎藤広志「ブラジル日系人の食事」『世界の食べ物56、南アメリカ1、アマゾニア、ブラジル』朝日新聞社、1982年

- 9学生移住連盟『国内開拓と海外移住』1957年

- 10半田知雄『移民の生活の歴史』サンパウロ人文科学研究所、1970年

- 11外務省領事移住部『ブラジル社会に対する日系人の役割と貢献』1978年

- 12国際協力事業団『日系移住者のブラジルに及ぼした影響および貢献』1984年

- 13『サンパウロ東洋街ガイド』リベルダーデ商工会、不明(1980年代後半?)

- 14サンパウロ人文科学研究所『ブラジル日系人実態調査報告書』国際協力事業団、1990年

- 15「ブンバ」ANO III 17号 2002年

- 16「ニッケイ新聞」日本食フロンティア “ 食の移民史 ” 2002年5月8日~7月2日

- 17ブラジル日本移民百年史編纂・刊行委員会『ブラジル日本移民百年史』第3巻、生活と文化編(1)、2010年

- 18日本貿易振興機構『ブラジルにおける日本食市場調査』2010年

| 謝辞 この文章を執筆するにあたり、以下の方々(五十音順、敬称略)から貴重なお話や情報をとおしてご支援いただいた。心から御礼を申し上げる。日系人の方々の歴史を調べれば調べるほど、とくに現在の日本に生きる私たちにとって、その歴史から多くを学べるという確信を強くする。そして日本人としてのアイデンティティの自覚と幸せのようなものを感じる。ぜひこの喜びを日系人や日本人と分かち合いたい。 中場眞、細川多美子、Shizue Arai, Hamako Hara, Toshihiro Ida, Ener Komagata, Elvira Mari Kubo, Nobue Miyazaki, Seiko Sassaya, Joaquim Ferreira de Souza |

早稲田大学移民・エスニック文化研究所招聘研究員。新潟県三条市出身。上智大学在学中にブラジルへ留学して、パラナ連邦大学大学院歴史科社会史修士課程修了。ブラジル全土をバス旅行してブラキチとなり、クリチバ市で移民研究に目覚める。約十年の滞在を経て帰国。大学等に勤務後、JICA 横浜 海外移住資料館の設立に関わり、現在同業務室。ブラジル・アメリカ・カナダなどの多文化社会における日本人移民の歴史、日系人のアイデンティティや日系コミュニティの変容に関心をもつ。研究の主要テーマはマツリ・エスニックタウン・食・翻訳など。