研究機関誌「FOOD CULTURE No.27」アジアのソイソース 『日本におけるアジアのソイソース利用』

アジアのソイソース 『日本におけるアジアのソイソース利用』

アジア各国には、大豆とその他の穀物を主原料とするソイソースが多様に存在する。本誌「シリーズ アジアのソイソース」では、これまで韓国、フィリピン、タイ、ベトナムに赴き、現地のソイソース製造と利用法について調べた結果を報告した。本稿では視点を変えて、日本におけるアジアのソイソース利用について取り上げる。

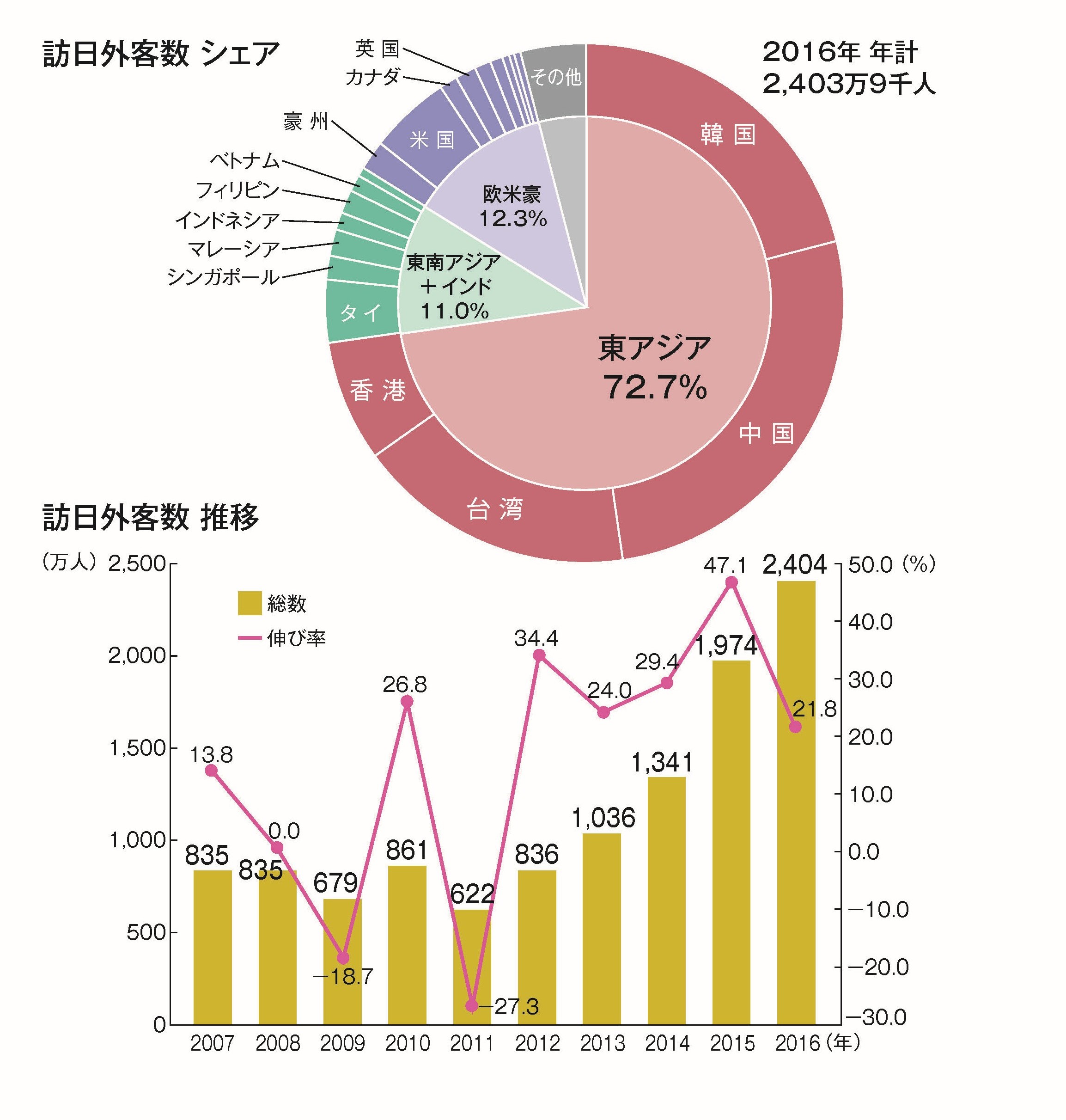

東京オリンピック2020が間近になり、都市部だけでなく地方においても外国からの来日客が増えていることを感じる。その数は、2016年に過去最高の2,400万人を数え、8割以上がアジアの国々からの旅行者であった(図1)。

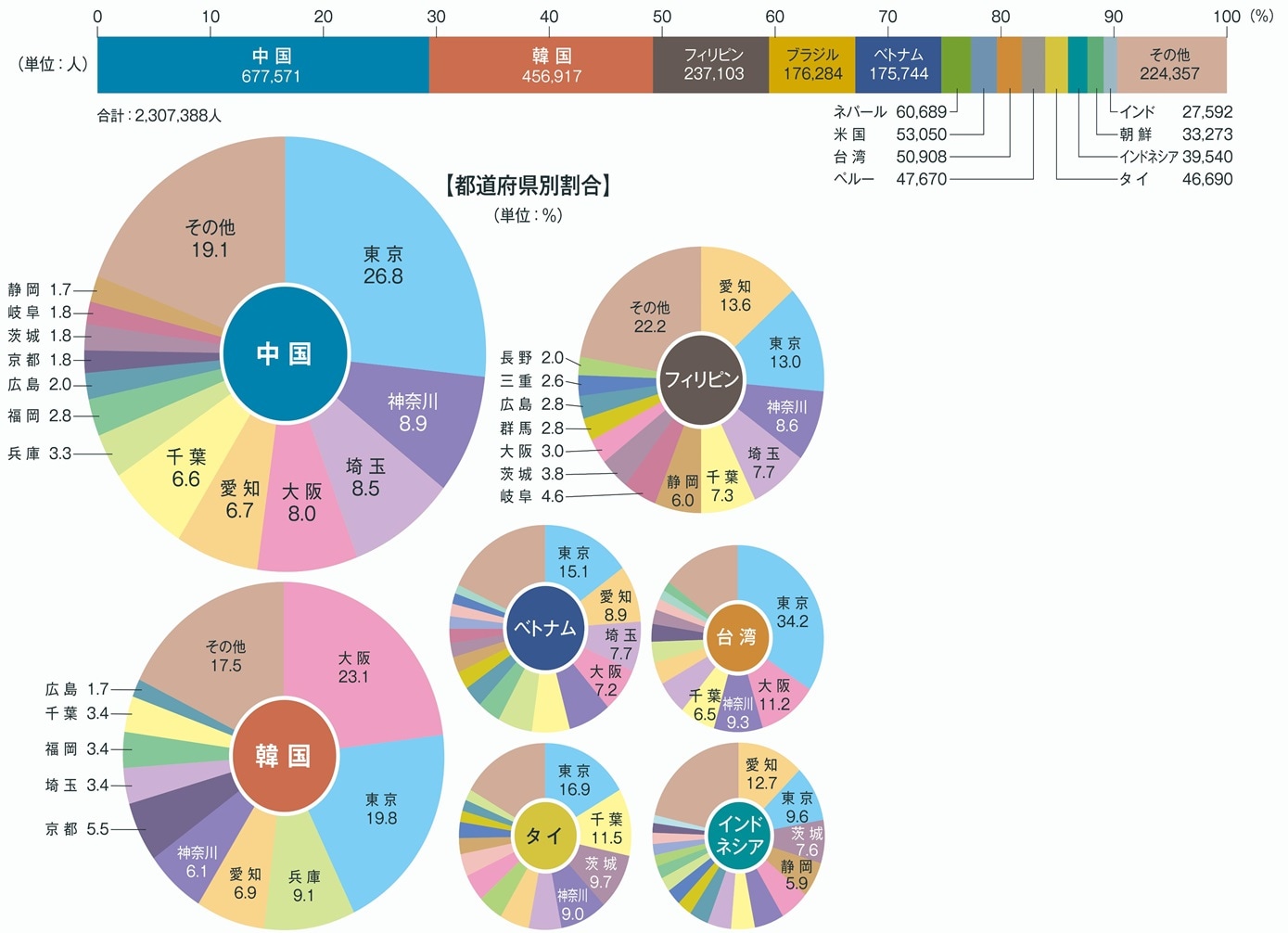

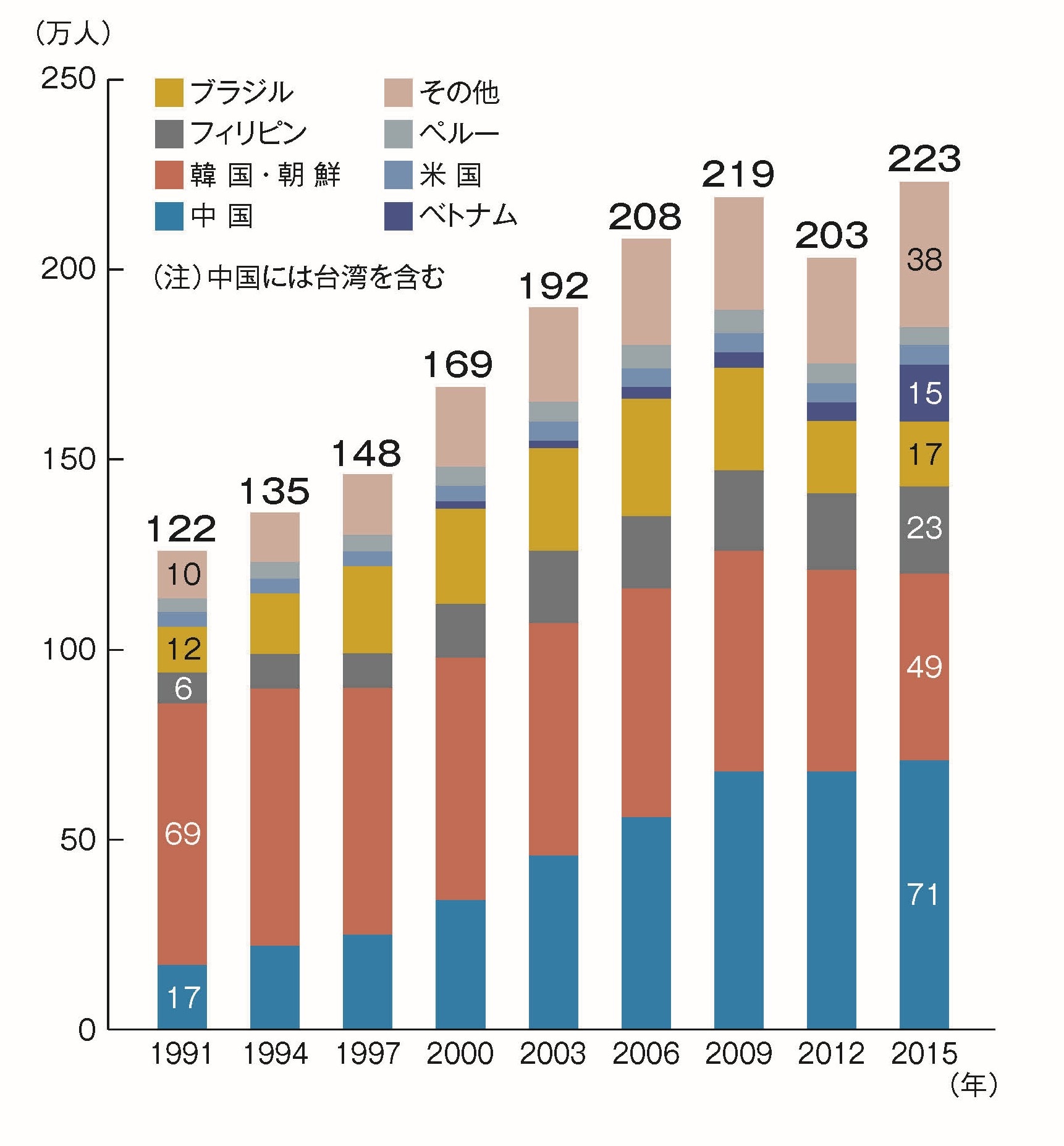

2016年現在の在留外国人の数は(図2)、総数230万人強、その3割近くが中国、2割近くが韓国、そしてフィリピン、ブラジル、ベトナムからが多い。1991年以降の推移では(図3)、総数は2倍近くに増え、中国・台湾、フィリピン、ベトナムやその他の国からの人が増えていることがわかる。

2008年7月、文部科学省ほか関係省庁(外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省)は、2020年を目途に30万人の留学生受入れを目指す「留学生30万人計画」を策定し、2015年度には日本の教育機関に在籍している外国人留学生の数が初めて20万人を突破した。日本で暮らす外国人は着実に増えている。

観光目的の外来客は、短期間の滞在中に日本の食べ物を本場ならではの味として試し、楽しんで帰っていく。しかし、日本に「暮らす」ことを決めた外国人たちは、祖国の味を懐かしく思い、祖国の調味料を使った料理を作りたいと思うのではなかろうか。また、日本にきて数年あるいは数十年になる長期の在留者や在日二世・三世の方々は、どのように祖国の味を再現しているのだろうか。

筆者は、20代前半にフランスで1年間滞在したときに何が恋しくなったかというと、しょうゆ味のだし汁と漬物だった。初めはおいしくて感動したフランスパンのサンドイッチも日常生活の中では飽きがくる。アジア食材店で買った日本のしょうゆと素麺で、昆布茶少量に高知から持参した鰹節をパラリとふりかけただけの汁素麺を作り、簡易的ながらも懐かしいだしの味にほっとした。異国の小さな街でも、探せばしょうゆを入手できることをありがたく思った。

本調査では、とくに先行調査した韓国、タイ、ベトナム、フィリピンの4か国に、自国の特徴的なソイソースを有する中国・台湾、インドネシアを加え、日本に住むアジアにつながりのある人々に話を聞いた。ソイソースを中心に祖国の味を再現するために欠かせない調味料にどのようなものがあるのか、果たして日本のしょうゆでも代替がきく部分はあるのか等を、家庭での利用と飲食店での利用とを合わせて調べた。また、アジア各国の料理を日本に紹介してきた料理人や料理研究家たちは、どのように本国の味を日本で再現し、あるいは日本にある食材で独自のアジア料理の世界を再構築してきたのであろうか。外国からの料理人だけでなく日本の料理人にも聞いた。本報告は、東京中心に限られた情報であるが、今後の発展的研究につなげるための一布石となれば幸いである。

中国・台湾

中国・台湾のソイソースの種類

縄文末期の稲作文化伝来、遣隋使・遣唐使、日宋・日明貿易、長崎を通じた清との貿易等、日本は中国からの影響を継続して受けてきた。しょうゆ・味噌の原型は、奈良時代には既に大陸から伝わり製造されていた「醤(ひしお)」の中の穀醤とされる。その後、日本ではコウジカビによる麹を用いた発酵・醸造技術が独自に発達し、江戸時代後期に関西だけでなく関東でも本醸造しょうゆが本格的に製造されるようになり定着した。日本のしょうゆは、中国に現存する中国スタイルのソイソースとは香りも味もかなり異なる独自のスタイルとなった。

中国のソイソースには、日本語では中国たまりしょうゆと称される「老抽(ラォチュオウ)」と中国濃口しょうゆと呼ばれる「生抽(シュンチュオウ)」がある。老抽は、ドロリとして色が黒く、しょっぱさとほんのりした甘味、カラメルの苦みが強い。生抽は、色が薄く、塩辛さが真っ先に感じられ、主に塩味をつけるために使われる。どちらも大手ブランドのものが、通販やアジア食材店で入手できる。

台湾では、ソイソースは漢字で「醤油」と表記される。トップブランドの金蘭醤油は黄色いラベルが目印で、味も見た目も一般的な関東の濃口しょうゆにかなり似ている。これなら日本のしょうゆとの代替は問題なく可能であろう。しかし、台湾人の誰もが例にあげる「醤油膏(ジャンヨウガオ)」は、日本にはない懐かしい調味料らしい。甘いつけダレとして卓上に置いて点心等に使う。でんぷんでトロリとしたとろみをつけており、品名に「台湾とろみ醤油」と日本語訳が添えられている。

関東では、横浜中華街に多くの中国食料品店が集まり、買い物をするにも情報交換をするにもいい。上野のアメ横センター地下にも、中国・台湾の食材・調味料を多種多様に揃えた店が入っている。他にも、中国食材が揃う専門店が東京・池袋にあると聞いて行ってみた。2階は中国図書専門店、3階は中国料理店、4階に食料品が揃うスーパーが入っている。調味料の棚には、大手ブランドのソイソースが広いスペースを占め、オイスターソース、フィッシュソース等も並ぶ。芝麻醤、甜麺醤、豆板醤、XO醤等の醤類はまた別の棚にぎっしりと並んでいる。中国には、日本よりもはるかに多様な発酵調味料があり、それらを組み合わせて油脂分のコクに負けないだけの複雑で渾然一体となった味付けをする。

ソイソースの瓶を蛍光灯に透かしたり、裏側のラベルを見て品定めをしている台湾出身の女性に話を聞いた。余計なものが入っていないか、沈殿物が多くないか等を確認しているのだそうだ。普段、家で使っているのは日本のしょうゆで全く不自由がない。なぜ中国のソイソースを買いに来たかというと、ネットで見つけた中国料理を作ってみようと思ったからだという。本場の味に近づけるには、やはり本国の調味料を使わないとならないと思い、電車に乗ってわざわざやって来た。「本場の本格的な味」にするには、調味料へのこだわりが欠かせないということであろう。

同ビル3階の中国料理店では、中国から呼び寄せた中国人の料理人が腕を振るう。調味料は全て中国からの輸入品を使っており、本場の味であることが魅力だという。

一方、中国から来た料理人でも日本の調味料しか使わないという店もたくさんある。東京・神保町にある店では、シェフは山東省の出身でサービススタッフも全員が中国出身。厨房では中国語が飛び交い、メニューも中国語と日本語が併記されている、そんな中国料理店で使用している調味料について聞いた。中国の調味料は一切使わず、しょうゆもオイスターソースもすべて日本のメーカーのものを使用しているという。「中国のしょうゆはいろいろと味が入っているから。日本のしょうゆは香りもいいしおいしいからね。」とのことで、日本人客の好みに合わせている部分もあるだろうが、中国出身者にとっても満足のいく好みの味が日本のしょうゆでも作りだせる、ということであろうか。

日本の中国料理

日本の中国料理界にスターシェフが登場し、本格的な中国料理をメディア等を通じて全国に紹介するようになったのは1960年代以降である。本場四川スタイルの麻婆豆腐を日本に広めた四川飯店(1958年開業)の陳健民氏や、広東料理の周富徳氏等が知られるところである。NHKきょうの料理にアーカイブ化されている陳氏の麻婆豆腐のレシピでは、豆板醤、甜麺醤は中国ならではの醤として使うが、酒、しょうゆに特記事項はなく、日本のものを想定している。中国本土では、酒は老酒・紹興酒等の黄酒、ソイソースは老抽を使うところであろうが、日本酒やしょうゆでも代替できると考えたのであろう。1990年代になると、1943年横浜中華街生まれの譚彦彬氏(広東名菜 赤坂璃宮)やトゥーランドット游仙境他で知られる脇屋友詞氏等、次世代のシェフが注目される。日本人の好みを知り尽くした上で、本場の味にこだわっているだろう同シェフたちの一般向けに公開されたレシピについても、日本のしょうゆで作るものがほとんどである。

料理書を見てみると、中国料理の体系的な専門書として知られる『新 中国料理大全』(1997年)の中でも、「酒、醤油」と記載されているものがほとんどである。大学の基礎調理実習の和洋中の献立の中で中国料理を作る際にも、豆板醤、甜麺醤、芝麻醤を使うことはしても中国の輸入ソイソースをわざわざ使うことはなく、当たり前にしょうゆを使っているのではなかろうか。近年、料理研究家による「アジアごはん」とタイトルをつけた料理書が多数出版されている。身近な食材・調味料で家庭でも作れる料理の提案を旨としており、麻婆豆腐を作る際に甜麺醤ではなく八丁味噌を使う提案もある。確かにそれらしい味になりそうだ。来日した中国人は、日本の多くの麻婆豆腐に花椒(ホアジャオ)が使われていないことに驚くという。和製麻婆豆腐のヴァリエーションは、調味料・香辛料の使い方からしてもかなり幅広い。

平成になってからは、これまで活躍してきたシェフの二代目、三代目が先代の味を継承する他、1970年代生まれの日本人シェフが業界を牽引する。上海料理・杭州料理の山口祐介氏(中華香彩JASMINE)と四川料理で知られる田村亮介氏(麻布長江 香福莚)にソイソースを使う料理について聞いた。お二人は、脇屋氏同様に、本場の中国料理をそのまま再現するのではなく、中国料理の枠組みからは逸脱することなく、日本人が作る日本の素材を使った日本人ならではの中国料理の世界を切り開いた層である。

山口氏は、上海の南に位置する杭州の料理が得意で、名物料理として知られる東坡肉(トンポーロ―)には老抽(中国たまりしょうゆ)がなくては作れないという。その特徴は、独特の赤味がかった照りのある色合いにある。その深い色を見て、中国人は「おいしそう」と思うのだそうだ。絶品の東坡肉は、濃厚な色から覚悟したほどしょっぱくはない。この深く濃く明るい色を出しながら味のバランスをとるには、たまり系のソイソースでなければならないというのがわかる。使っている老抽は中国の大手ブランドのものであった。ただ、同社の老抽は後味に苦味が残るらしく、炒め物等にはシンガポールで製造された老抽と生抽を併用していた。シンガポール産の中国スタイルのソイソースを日本人シェフが日本の本格中国料理店で使う。中国本土であればいろいろな老抽が選べるところ、輸入品が限られる日本にあっては、国を越えて好みのソイソースを探す工夫がなされていた。

四川料理の田村氏は、「日本で食べる本格的な四川料理」という世界観で料理を考えている。日本のしょうゆでも十分おいしく作れるところ、四川麻婆豆腐と名付けた料理では赤い唐辛子油の色と対比させて黒みがかった色を出すために、敢えて中国の老抽を使っている。一方、白湯をベースに白濁したスープで煮込む四川風のフカヒレ姿煮では、日本の濃口しょうゆを少量だけ使う。土鍋で熱々で出されるフカヒレ土鍋ごはんは、薄いベージュのあんにしょうゆの風味はほとんど感じられない。一言でいうなら「コクのある」と表現できる大きくまとまりのある旨い味わいである。フカヒレ姿煮は、四大中国料理(北京・広東・上海・四川)のそれぞれでレシピが異なり、上海料理のフカヒレ姿煮はソイソース風味がしっかりと前面に出た作り方をするし、四川では控え目に用いるという。ソイソースの使い方にも特徴が出る。これまで主食材のフカヒレに意識が集中していたが、今後は、煮込む調味料の使い方にも注目して食べ比べてみたいと思った。

|

日本におけるVEGAN和食 |

韓国

韓国ソイソース「カンジャン」の韓国および日本での利用については、本誌No.24で詳しく述べた。日本で暮らす韓国につながりのある人々にとって、韓国産の韓国スタイルのソイソースであることはどれだけの価値があるのだろうか。結論を先に述べると、カンジャンは多くの場合、日本のしょうゆで代替可能だと考えられる。日本語で書かれた韓国料理書を複数見ても、カンジャンを使うものはまずない。それは、韓国でもヤンジョカンジャン(麹で仕込む日本スタイルの醸造しょうゆ)が一般的で、つけダレや、漬け込み用のソイソースとして多用されていることからも納得できる。

韓国からの留学生3人に話を聞いた。韓国の家で母親が使っているカンジャンは、センピョ社のジンカンジャン(赤ラベル)で、1人は新大久保でそれを買って使っているが他の2人は日本のしょうゆを使っていた。懐かしく思う韓国の味は何かと問うと、手作りテンジャン(韓国の味噌に当るもの)のチゲ(鍋)やクク(汁)、そしてオンマが漬けたキムチだと3人共に答えた。テンジャンもキムチも家庭ごとの味、オンマの味がそれぞれに出る手作り品が一番と韓国人の誰もが思っている。対してカンジャンは、現在では工業的な製品が多くの家庭で利用され、カンジャンそのものが”手作り”から少し遠い調味料となっている。甕で寝かした手作りのチョソンカンジャン(甕で仕込む朝鮮式の伝統的製法のカンジャン)は、複雑な味わいで別物であるが、工場で画一的に製造されたヤンジョカンジャンと日本の大手メーカーのしょうゆとは似ている。

新大久保の韓国食材店は、在日韓国人や留学生に混じって韓流好きの日本人も多く来店する。調味料の棚には、大手メーカーの3アイテム(ジンカンジャン、クッカンジャン、ヤンジョカンジャン)が並んでいた。韓国人のソウルフードのひとつであるミヨクク(ワカメスープ)の味付けを店員の韓国人女性に聞いてみた。カンジャンは味がくどくなるから肉を煮込んだスープに塩だけで味をつけるという。韓国では、ミヨククは色の薄いクッカンジャン(汁用カンジャン)を隠し味程度に使用する。ジンカンジャンでは色が濃くなりすぎるし、日本の淡口しょうゆを使うと別物になってしまう。クク(汁)のためだけにクッカンジャンは買わない、ということなのかもしれない。

30年以上前から新大久保に店を構える韓国料理店では、カンジャンケジャン(ワタリガニのカンジャン漬け)が人気である。ソウルで食べたカンジャンケジャンに比べて漬け込み液の色が薄く、使っているのは日本のしょうゆだった。カンジャンと名付けた料理に、韓国のカンジャンを使わずに日本のしょうゆを使うということは、正確には「しょうゆケジャン:ワタリガニの“しょうゆ”漬け」ということになる。日本において、カンジャンとしょうゆがほぼ同じものと認識され代替利用されていることのひとつの表れであろう。

一方、20歳で来日して日本に暮らす韓国人女性が息子さんと一緒に開いた東京・青山の韓国料理店では、プルコギにつかうタレを、しょうゆ、カンジャン、果物のすりおろし等を調合して独自に作っているのが自慢だ。しょうゆとカンジャンを混ぜて使うことで、味に良いバランスが生まれるそうで、カンジャンとしょうゆの違いを意識した上での調合であろう。在日一世だからこそのこだわりかもしれない。

タイ

タイ料理に欠かせないシーユーカオ

タイ料理に対する関心が高まったのは1990年代以降だと考えられる。タイ料理店として初めて「チェンマイ」(東京・有楽町)が開業したのが1979年(今は閉店)。本格的なタイ料理の老舗として知られる「ゲウチャイ」は、第一号店の江東橋店を1989年にオープンした。1987年からタイ食材の輸入販売を始め、タイ料理普及に努めた料理研究家・氏家昭子氏は、『わたしのタイ料理』(柴田書店)を1992年に出版した。日本に本格的なタイ料理が紹介され、タイの食材や調味料を使って家庭でタイ料理を作れるようになってからまだ30年も経っていない。

学生時代、ゲウチャイに行って初めて食べたトムヤムクンの甘くて酸っぱくて辛い味には衝撃を受けた。タイはしょうゆではなく魚醤を使うのだと習い、信じてきた。タイ料理の多くはナンプラーで塩味をつけることに間違いはない。しかし、タイにもソイソースがあり、日常的に家庭でも使われ、中国系の料理では欠かせない調味料であることを本誌No.25で報告した。日本の料理が寿司や蕎麦や牛丼だけでないのと同様に、タイ料理もトムヤムクンとグリーンカレーとパッタイ(米粉麺炒め)だけではない。もっと多様な料理があり、調味料の使い方がある。日本に住むタイ人達はどこで、どんな風にその舌を満足させているのであろうか。

人種のるつぼと称される東京・墨田区の錦糸町を訪ねた。そこにはタイ教育・文化センターがあり、タイを旅してタイ文化に親しみ、タイ語、料理、マッサージ、カービング等を習いに来る人が集まる。筆者も何度か料理教室に通い、親切で朗らかで美しいダムロンティララット先生の大ファンになった。改めて先生に、調味料の使い方についてうかがった。

同料理教室では、タイ国本場の味を伝えるために調味料はタイからの輸入品以外は使わない。生徒にも、代替でしょうゆを使う例は示さない。生徒たちも、また友人・知人のタイ人たちも、アジア食材店やネット通販でタイ食材・調味料が入手できるので、それほど困った様子ではないらしい。

タイ料理の味の構成は、まず「酸味(プリアオ)・甘味(ワーン)・塩味(ケム)・油脂味(マン)・辛味(ペット)」の5つがあり、さらに香り(ホーム)が加わったバランスで成り立つのだという。マンの直訳は“油”という意味で油脂味とここでは呼ぶ。油脂分が加わることで生まれる“コク”に通じる味わいである。日本では、呈味成分と直結する5つの基本味として「甘味・酸味・塩味・苦味・うま味」をあげるが、タイではうま味は認識されていない。そして、苦味も料理に必要な味としては含めず、ココナッツオイル等の油脂によるコクのある味わいと辛味が加わる。それぞれがバランスよく丸くまとまることを“クロムクロム”と言っておいしさの評価において重要視する。

「タイ料理に絶対に欠かせない調味料をあげるとしたら?」という質問には、「ナンプラー、塩、砂糖、シーユーカオ」があがった。シーユーカオは、白いソイソースという意味で色が薄く塩味が強いサラリと粘性のないタイプのソイソースである。シュリンプペーストのカピや大豆発酵調味料のタオチオ等もそれがないと作れない料理がある。しかし、タイ人が日常的に食べるタイ料理を作ろうとする時に、これさえあれば何とかなる、という最低限の調味料の4番目にソイソースがあがった。ソイソースが日常的にタイの台所で使われ、味のベースを作っていることを物語っている。ナンプラーと塩で塩味を決め、そこに砂糖とライム果汁等で甘味と酸味を加えて、プラスアルファの香りと色と塩味をシーユーカオで調えて丸くまとめる(クロムクロム)というイメージなのだそうだ。日本では「しょうゆの香りとうま味を加える」と表現するところであろうが、うま味の概念がないので“香り(ホーム)”と表現される。あくまで味の骨格はナンプラーと塩で、ソイソースのシーユーは脇役である。敢えてシーユーが味付けの主役となる料理を聞いてみると、魚介のシーユー蒸し、あんかけ豆腐等があげられた。

タイ国商務省公認のレストランをはじめ、タイ料理店を訪ねてメニューにあるシーユー料理を調べた。パッシーユー(米粉麺のシーユー炒め)は、辛味に弱い人や子ども向けにどこのタイレストランでも基本的に用意している。もっちりした麺に濃厚なシーユーが絡み、味もしっかりついていておいしい。ただ、“クロムクロム”を意識するとシーユー味だけでは物足りない。

パッタイを頼むと添えてでてくる卓上調味料について聞いてみると、ソイソース味のパッシーユーであっても、味が足りないと思えば好きにかけるのだという。薬味の入ったナンプラー、唐辛子入りの酢、グラニュー糖、刻み唐辛子がセットになり、しょうゆ色に見えるボトルにはナンプラーが入っていた。日本では、味噌としょうゆ、魚醤としょうゆ、というように発酵調味料を組合せて使うことをあまりしない。タイでは、味のバランスをとるために、ソイソースのシーユーにフィッシュソースのナンプラーを組合せることをよくする。

日本では馴染みのないシーズニングソースの使い方についても聞いてみた。シーズニングソースは、アミノ酸液を加えたソイソースフレーバーの調味液で、卓上調味料としてどこの家でも、またレストランでも一般的に使われている。加熱調理に少し使うと特有の香りが引き立って、味のまとまりがよくなるのだそうだ。タイ人シェフの料理本でも、基本で使うソース類はナンプラー、シーユー、ナンマンホイ(オイスターソース)の組み合わせであるが、炒め物にシーズニングソースを少量使っている例があった。

ゲウチャイで働くタイ人女性に話を聞いた。彼女は日本人と結婚して日本に住むようになり、本格的なタイ料理はタイ教育・文化センターで習った。家庭で使うソイソースは日本の昆布しょうゆで、店でも売っているグリーンキャップのシーズニングソース(ゴールデンマウンテン社)に味が似ているのだそうだ。炒飯を作るのに昆布しょうゆ、またはシーズニングソース、どちらかそれ一本で事足りるのだとすすめられた。それだけを味わうと2つは随分と違う味なのだが、それ一本で済む、という点で共通する部分はあるのかもしれない。

東京・錦糸町にあるタイラーメンとタイ食材を提供する店では、シーユーカオとシーユーダム(ブラックソイソース)、シーズニングソースが売られていた。ナンマンホイは、中国のものよりも随分と色が明るくて別ものである。働いているタイ人女性に聞くと、タイ料理は店の賄いで食べ、家では和風の料理しか作らないので日本のしょうゆで全て事足りるという。

結局のところ、日本に住むタイ人は、タイ料理を作るにはタイの調味料を使い、そうでなければ日本の調味料も自由に使っているようだ。これは、タイの食材・調味料が多様に選択できるだけの流通環境が整っているからの選択肢であろう。

|

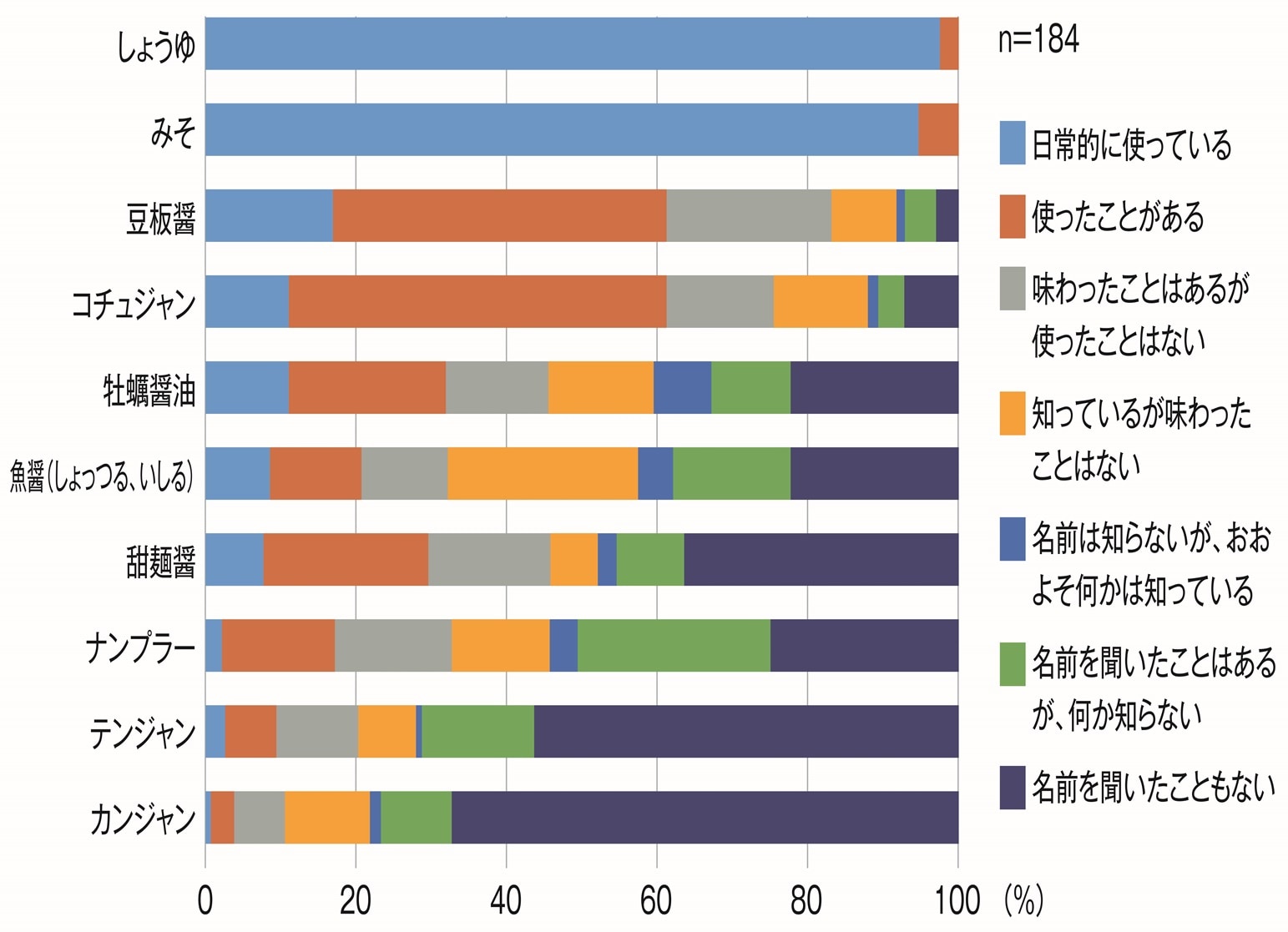

女子大生におけるアジアの発酵調味料の認知度および使用頻度 都内女子大生対象のアンケート調査(2017年1月実施) 認知度・使用頻度の低かったその他の発酵調味料(ケチャップイカン、シジャウ、ヌックトゥーン、カピ、タウチョ、タフレ、タウシ、バグオーン、シーユー、プーティス、マム、トヨ、ジャウハオ、チャオ、トゥーン、パティス、タオチオ、ナンマンホイ、ヌックマム、ケチャップアシン、ケチャップマニス、エクチョ、魚露、チョッカル、ハオユー、老抽・生抽) |

ベトナム

日本でエスニック料理というと、タイ料理、ベトナム料理をまず思い浮かべる人が多いのではないだろうか。隣国の中国料理、韓国・朝鮮の料理に比べ、エスニック(民族的)な違いを感じる程よい距離感の「異国の料理」という印象を受ける。同じアジアに属して米を主食とするが、石毛直道氏による魚醤とナレズシの研究では、タイ、ベトナムは魚醤卓越文化圏に属し、魚醤のナンプラー、ヌックマムを多用する点で異なるとされる。しかし、タイ、ベトナムでも穀醤であるソイソースはよく使われ、ベトナムについては、ハノイ、フエ等の北部・中部と南部のホーチミンでは文化圏が違い、ソイソースや魚醤(フィッシュソース)の使い方にも違いがあることを本誌No.25で紹介した。

ベトナムからの留学生2人に話を聞いた。それぞれに、日本の食生活への馴染み方が違っていて、それは留学生の典型的な2つのパターンだと思われる。

ひとりは通学途中にあるベトナム料理店でアルバイトをしており、ベトナムの味は賄い飯で度々味わえるし、ベトナム食材を売る専門店で必要な調味料や食材を買ってくる。家でもベトナム料理をよく作るそうで、故郷の味が恋しくてさみしい思いをすることはあまりないという。それに対してもうひとりは、年に1-2回、ホーチミンに里帰りしたときにヌックトゥーンをはじめとする調味料や食材を手持ちで持ち帰り、それを大事に使う。なくなった後は、日本のしょうゆを使ってそれなりの好きな味の料理を作って我慢しているという。「我慢」というのにも慣れがあるようで、来日当初は慣れなくて嫌だったけれど、今は日本の味付けにも慣れてきて、特に気にならないという。炒飯等を、よくしょうゆで味付けして作っているそうだ。日本の学生生活に順応するのと並行して、味覚の面でも日本の味に順応していった様子がうかがえる。

さて、「ベトナム食材店」とインターネット検索してみると、結構な数のお店が広範囲に点在していた。トップにヒットした店を訪ねると、大量の米粉麺や生春巻きの皮が売られる奥に、ベトナムのソイソース ヌックトゥーンがベトナム内の別称でもあるシジャウという表示を付記して売られていた。「よく使うヌックトゥーンは?」という質問に店主が選んだハオヴィ(“濃い”の意味。諸味の一番搾りを使うため窒素含量が多い)タイプは、しょうゆ同様にサラッとしたタイプで、ソイソースフレーバーもうま味も強くて、加熱調理にもつけダレにも向く。また、ベトナムでシェアの高いシーズニングソースのチンスが大瓶で売られていた。どちらもそれ一本で、炒飯でもスープでも味付けが済みそうなバランスのとれた旨い味である。

東京・高田馬場のベトナム料理店では、30アイテム近くあるランチメニューのほとんどはヌックマムで味つけしており、ヌックトゥーンを使うものはひとつだけであった。使っているのはマギー社のタンヴィ(薄い)タイプで、ごま油で炒めた鶏肉に少量のスープと生姜・玉ねぎ、そしてこのソイソースをたっぷり入れてごはんと炒め合わせて作る。確かに日本のしょうゆとは風味が違うが、ごはんとソイソースという共通した懐かしい味がする。留学生たちは、ヌックトゥーンで時々炒飯を作ると言っていた。外国の日本料理屋で鳥釜飯を食べて懐かしく思うのと同様に、留学生はこのヌックトゥーンごはんを食べて懐かしく思うのだろう。各国の料理は、【食材の組み合わせ×調理法×調味料】の3つの構成要素で成り立っていると考えられる。

錦糸町のベトナム料理店では、シェフはホーチミン出身であるがヌックトゥーン味がベースとなる料理はひとつも出していないという。注文したベトナム風豚肉角煮はベトナムでよく作られる中国系の料理で、ヌックトゥーンを使う料理の代表格であるがヌックマムで味付けするところもある。この店はヌックマム味の角煮で、煮汁の色は薄く、ヌックマムの塩気がきいて、砂糖で甘味付けした煮汁が豚肉に染みておいしい。煮汁も飲めるくらいで、ごはんがおいしくいただけた。ヌックマムで魚臭いかというとそうでもない。ほのかな魚醤臭が食べ終わった後に香るくらいで、淡口しょうゆで煮たといっても信じてしまいそうである。

ベトナムのヌックマムはタイのナンプラーよりもやさしい味で、タイのナンプラーでは代替がきかないのだそうだ。一方、ソイソースについては、隣国タイのものでも代替できるアイテムがあり、同店でつけダレに少量使うというヌックトゥーンを見せてもらったら、正確にはタイのゴールデンマウンテン社のシーズニングソースであった。歩いて1分弱の錦糸町のアジア食材店で購入しているという。高田馬場の店のベトナム人シェフに聞いた時にも、同社のシーズニングソースは味が似ているので代替できると言っていた。シーズニングソースは、アミノ酸液に醸造ソイソースを加えて作る混合タイプのソースで、日本でいえば混合しょうゆに相当する。タイ、ベトナム、フィリピンで共通して使われるもので、違いが少ないものと考えられる。ちなみに、中国のオイスターソースは使えないけれど、色が薄いタイのものは代替可能なのだそうだ。

インドネシア

インドネシア共和国は、人口約2億6千万人(2016)、中国、インド、アメリカに次ぐ人口世界第4位の国である。ジャガイモの語源は、16世紀、オランダによってジャカルタ経由で持ち込まれたためにジャガタライモから転じたという話は馴染み深い。第二次世界大戦の占領期を経て、1958年に国交樹立後、1970年代以降には多くの日系企業が進出し経済交流も盛んである。しかし、食を通した文化交流という点では、まだまだこれから発展の余地のある国であろう。

筆者自身、インドネシア料理といえばナシゴレン、サテが思い浮かび、そのあとが続かない。インドネシアのソイソースについても、実体験として使ったことがないためよくわからない。東京・東五反田にあるインドネシア大使館を訪ねて、インドネシア料理の日本への普及状況とソイソースの利用について話を聞いた。

一般的なアジア食材店でのインインドネシア食材の品揃えは悪く、関東に住むインドネシア人の多くは、Toko Indonesia(東京・新大久保)で買い物をしているという。同店はネット通販も行っていて、在日インドネシア人の食卓の拠り所となっている。

インドネシアのソイソースにはケチャップアシン(辛口)とケチャップマニス(甘口)がある。とくにケチャップマニスは、パームシュガー(椰子糖)特有の甘味が強く、トロリとかなり粘性が高く、黒光りする濃い色をしている。甘くて少ししょっぱくて、みたらし団子のタレのような味のバランスで、調味料だけでなくお菓子にも使えそうに思った。ただし、色は相当に黒く味も濃厚である。

タイのスイートソイソースとよく混同され、日本で行ったインドネシア料理フェアで出されたスープにタイのソイソースが使われたことがあった。全く違う風味になってしまうのに、安易に代替されたことにインドネシア大使館職員のウィダニ氏はいたく憤慨していた。実際に比べてみると、その味の違いは歴然としている。にも拘わらず混同されてしまうほど、インドネシア料理や調味料が、日本人にとって馴染みが薄く今のところ遠い存在ということであろうか。

ケチャップマニスは、加熱調理にも使われるが卓上に置いてかけたりつけたりするソースとしても活躍する。ごはんに目玉焼きを添えてケチャップマニスをたっぷりかけた料理は、インドネシアの日常食なのだそうだ。このごはんと目玉焼きの組み合わせは、フィリピンやタイでもよく食べられていて、そこにはマギー社のシーズニングソースがつきものである。しかし、インドネシアではケチャップマニスなくしてはこの料理は成り立たず、シーズニングソースをかけるものとは全く違った味わいとなる。

大使館近くにおすすめのインドネシア料理店があるというのでランチでご一緒した。黒板にも会話にもインドネシア語が飛び交っていて本場の味を期待させる。インドネシア滞在中に覚えた懐かしい味を求めてくるのか男性一人客が多い。これは、タイ料理店、ベトナム料理店に女性の一人客が多いのと対照的である。卓上にはケチャップマニスの瓶が無造作に置かれ、頼んだ料理に思い思いにかけている。インドネシアの炒めごはん「ナシゴレン」を注文したら、インドネシアの焼き鳥として知られる「サテ」が添えられてきた。ピーナッツバターを使った濃厚なタレがからまったその上に、ケチャップマニスがトロリとかけられていた。インドネシア料理には、パームシュガーがたっぷりと使われる。その濃厚な甘味とその背後に隠れている塩辛さのバランスでインドネシア料理の味付けが構成されている。

前インドネシア大使夫人 デビィ L イーザ マヘンドラ氏は料理上手で知られ、日英バイリンガル表記のインドネシア料理本を発行した。スムール・ダギン(インドネシア風ビーフシチュー)は、ケチャップマニスが欠かせない代表的な料理のひとつである。筆者がフードコーディネートで携わった食育情報番組で料理を教えていただいたので、参考までにレシピの引用を示しておく※1)。このほか、本国の味を紹介した料理本について質問すると、英語表記だけではあるがインドネシア料理のシェフ ウィリアム ワンソ氏の本をすすめられた。また、インドネシア政府制作のインドネシアの食文化を象徴する料理30種を集めた動画サイトはわかりやすくて映像も美しい※2)。しかし、今のところインドネシア料理についての情報はまだまだ少ない。新しい国の料理や食文化は、シェフや料理研究家によって紹介されることが多く、専門料理は料理店で、家庭で実際に作るものは料理教室や料理本を通じて伝えられる。アジアごはんの中でもタイ・ベトナム料理を学び伝える料理研究家は多いが、日本で活躍するインドネシア料理専門の料理研究家はまだまだ少ない。

- ※1スムール・ダギン、第475回放送レシピ、食育情報サイト「おやこでクッキング」, https://www.kids-station.com/minisite/cooking/recipe/detail/475.html

- ※2The 30 Indonesian Traditional Culinary Icons、Emabassy of The Republic of Indonesia HP, http://www.embajadaindonesia.pe/the-30-indonesian-traditional-culinary-icons/

フィリピン

フィリピンのサリサリストアとコミュニティ

フィリピンのソイソース「トヨ」は、日本の醸造技術を積極的に取り入れて現在に至っている。しょうゆと風味は異なるものの、タイのドロリとした中国スタイルのソイソースに比べれば、日本のしょうゆに近いタイプだと考えられる。寿司文化を通して日本の大手メーカーのしょうゆにも慣れ親しんでいるため、日本では日常的に日本のしょうゆを使っているというフィリピン人は多い。しかし、フィリピンの調味料を日常的に使う家庭もあり、フィリピンの味をそのままに再現するレストランもある。

フィリピンには、食料品・日用品を手軽に買えるサリサリストアと呼ばれる店舗業態がある。レストランを併設している店も多く、缶詰や調味料、スナック等、日常的に使うものを手軽に買えるフィリピン版コンビニエンスストアのような存在である。在留フィリピン人は、愛知、東京につづき神奈川、埼玉、千葉に多い。韓国関連ショップが集積する東京・新大久保のようなまとまった街は関東にはなく、サリサリストアがフィリピン人コミュニティのある街に点在する。タイ、ベトナム等の食材が、「アジア食材」というくくりでアジアの食料品を幅広く取り扱う店舗で売られるのとは違い、フィリピンのものだけを扱う専門店があるのは「サリサリストア」という業態があってのことだろう。

訪ねたサリサリストアは、埼玉県南部の大手企業物流センターが集まる県道沿いにあった。週末の買い出しに家族連れが車で来ていて、フィリピンの青い大きなバナナの房を前に小さな女の子が声を上げ、フィリピン人の母親が調理法を説明していた。祖国の懐かしい味が揃うほっとする場所である。店の女性に聞くと、味が違うという理由で、家でもしょうゆではなくトヨを使っていた。

併設したレストランで食べたポークアドボは、フィリピンの大手メーカーのトヨを使っている。アドボはトヨを使う代表的な料理で、酢を入れたり、肉を変えたり、家庭ごとにレシピが違う。出てきたポークアドボは、甘味は少なめで酢の酸味がきいており、塩辛いソイソースフレーバーと合わさり白いごはんがすすむ最高の組み合わせだった。

レストランでは、日曜日の11:30am-7:30pmに90分1500円のビュッフェを行っている。フィリピン人の多くはカトリック信者で、日曜日には教会に集い、家族や友と語らい食事をする習慣がある。千葉でも月1回フィリピン料理のビュッフェを提供する店があり、そこにフィリピン人コミュニティが集まるという話を聞いた。たまの日曜日、フィリピン料理に舌鼓を打ち、情報交換をしてサリサリストアで買い出しをして帰っていく。こうしたフィリピン人特有のコミュニティがサリサリストアとフィリピン料理店を中心に点在している。

同店では商品の配送サービスもしており、料理のケータリングからケース売りの調味料、生鮮品のパパイヤや冷凍肉まで幅広く取り扱う。店舗から数キロメートル離れたところにフィリピン人経営の飲食店街があり、業務用と、そのエリアで働く個人客相手の小売の両方の需要がある。

まとめ

アジアの日常的な食事の中には、食材と食材の組合わせの共通項がある料理がいくつもある。例えば、豚の角煮は、日本では濃口しょうゆ、中国では老抽、ベトナムではヌックトゥーンまたはヌックマムで味が付けられ、フィリピンではトヨが使われる。日本において豚の角煮が日本料理の一品として成立するのには、しょうゆの役割が大きい。調味料の違いが祖国の味の違いを明確にしている。

では、自国の料理を自国のテイストで仕上げるために自国の調味料が揃わないとしたら何で代替するだろうか。そんな視点でアジアの調味料を見比べてみると、近いもの、遠いもの、その類似と相違が認識できるようになる。グローバル化が進む中、そのような些細なことは重要ではないと思われるかもしれない。しかし、グローバル化のひとつの局面ともいえる無国籍化が、味覚、嗜好の点でも進んでいることを感じる。世界のどこでも活躍できるパワフルな人材を育てようとするときに、日本の米とみそ汁でなければ生きていけない、というのでは困る。一方、どこの国でも生きていけるように、米への固執、味噌やしょうゆへの執着がないように欧米スタイルだけでいいというのも困る。和食文化の保護・継承が叫ばれるほど米食率・魚食率が低下している。刺身につける地元しょうゆへのこだわりやみそ汁・吸い物の味について熱く語れる若い世代がどれだけいるだろうか。自国の食文化について語れることは、その人の魅力でありアイデンティティのひとつだと思う。

本稿では、アジア各国のソイソースが日本でどのように利用され、あるいは日本のしょうゆに代替されているのか、国ごとに、日本で暮らす様々な立場の人々に聞いた事例を報告した。ソイソースを使ったアジアの料理は似ているけれど、確かに違う。何が同じで何が違うのか。ソイソースの小さな違いに着目して日本のしょうゆとアジアのソイソースを比較しとらえなおす作業は、アジアの料理の中で日本の食べ物を俯瞰して見ること、アジアの中で日本の食文化を比較対照することにつながった。 麹でつくるJapanese soy sauce “shoyu”は、椰子糖で甘味付けされたIndonesian soy sauce “kecap manis” とは違う。アジア各国のソイソースを、世界の人々が原語で呼び、尊重しあって使い分ける時代が待ち遠しい。

高知県出身。博士(学術)、フードコーディネーター、お茶の水女子大学、実践女子大学ほか非常勤講師。

日本と諸外国における食材利用・調理法・レシピ表現等の比較研究、食文化とことばの研究、日本の食文化紹介のテイストワークショップ等を行う。