-醤から醤油へ-しょうゆ発達小史

19世紀-(1)

江戸の味の誕生

17世紀初頭、江戸には東海地方や関西からの人々が多く移住してきたため、江戸の食や味にも上方の影響があった。その後、江戸が都市として発展するにつれて、次第に関東、甲信越、東北などからの移入者が増加していった。また参勤交代制により、全国から多くの武士たちも江戸に集まってきた。

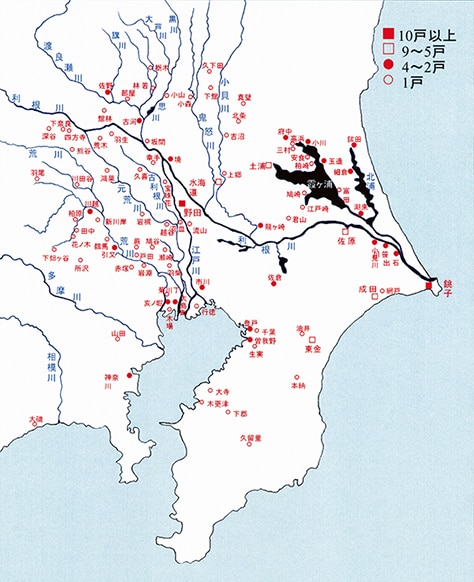

こうした移入者の変化は、江戸の味覚にも影響を与えた。それは一地域の味覚が突出したのではなく、どちらかといえば東日本型の濃い味のタイプの、新しい江戸の味を作り出していった。例えば「うどん好き」が「蕎麦好き」となり、江戸以外の地で生まれた「天麩羅」「鰻の蒲焼」などの料理が、「佃煮」「握り寿司」などとともに江戸前料理として完成していった。こうした過程の中で、特に江戸市場における醤油が「下り醤油」から「関東地廻り醤油」に変り、江戸前料理完成に大きな役割を果した。

関東地廻り醤油

関東での醤油の生産は、関西と比べ大きく遅れてスタートした。

関東の造り醤油屋たちは、「下り醤油」を手本にして、自分たちがつくる醤油の品質を上げる努力を続けたが、なかなかその差はうまらなかった。例えば、17世紀後半、すでに上方の醤油の造家 ぞうか たちは本格醤油である「すみ(澄み)醤油」を生産していたが、関東で「すみ醤油」がつくられるようになるのは正徳年間(1711-1716)頃からだと考えられている。

結果的に見て、江戸市場において関東産の醤油が上方産の醤油を越えるのは、まったく別のタイプの醤油をつくり出すことで達成される。

先に触れたように、当時の「下り醤油」は醸造期間が短く、発酵と熟成が十分おこなわれないので、濃厚さに欠けていたと考えられ、何よりも上方でつくられるため、上方の料理に合わせた醤油であった。上方の料理の味つけは、「昆布のダシ味を生かした塩中心の淡白な味つけ」である。醤油は文字通り「隠し味」に使う程度である。

一方江戸では調理には鰹節のダシを使い、ざらめ砂糖をタップリ使った濃い味の味つけが主流となっていった。しかも江戸の塩味調味料の主体は醤油であったので、ダシや砂糖に負けない醤油が次第に求められたと考えられる。

そしてその求めは、当初は上方の醤油生産者に向けられたのであろう。しかし彼らの主市場は上方市場であって、上方の味つけに合った醤油の生産が主体とならざるを得ない。また当時の生産規模、生産能力から考えて、上方と江戸の二つの市場向けに違ったタイプの醤油をつくるということはできなかっただろう。この結果、関東の造家たちがこの江戸人の求めに対応していったと考えられる。

関東の銚子や野田の造家たちは、試行錯誤の中から醸造期間(発酵・熟成期間)を1年ないし2~3年に延ばし、原料の旨味成分を液汁の中に十分溶け込ませ、アルコール発酵も十分おこなった醤油をつくり出した。

十分な発酵と熟成をおこなうことによって、醤油の色は濃くなるが、塩味がまろやかになり、醤油の香りが立ったボディのある濃厚な醤油が出来上がる。

さらに彼らは、熟成期間の異なる諸味(一年諸味 もろみ 、二年諸味、三年諸味)を、調理目的に合わせて適宜ブレンドして搾る、という工夫を加える。これによって、市場のニーズにいかようにも対応できることになる訳である。

こうした江戸の味覚に合わせた現在の「濃口 こいくち 醤油」タイプの新しい醤油の完成時期は、19世紀初頭の文化文政期(1804-1830)頃とみられている。この醤油の出現により「蕎麦つゆ」「鰻の蒲焼のタレ」「握り寿司のつけ醤油」「柳川鍋」など、現在でも馴染みの料理の味が完成する。

この結果、開府以来200年間江戸市民が味わってきた「下り醤油」は、江戸市場からほとんど姿を消してしまう。